| Найти: | на: |

1.Риск на совокупность появления опасных факторов и связанных с ними последствий, выраженных в терминах вероятности и различного ущерба.

Методика изучения риска: предварительный анализ опасностей, выявления последовательности опасных ситуаций, анализ последствий.

Авария- разрушение сооружения и технических устройств применяемых на опасном производственном объекте (неконтролируемый взрыв, выброс опасных веществ).

Анализ риска аварии – процесс идентификации опасности и оценки риска аварии на объекте для отдельных групп людей, имущества, окружающей природы.

Идентификация опасности аварии - выявление и признание опасностей существующих на объекте и расчёт их характеристик.

Опасность аварии – угроза, возможность причинения ущерба человеку, имуществу, природе в следствии аварии на опасном объекте. Опасности аварии на объекте связаны с возможностью разрушения сооружения и техн. устройств, взрыва с последующим причинением ущерба человеку, имуществу, окружающей среде.

Опасные вещества – воспламеняющиеся, окисляющие, взрывчатые, горючие, токсичные и вещества представляющие опасность для окружающей среды.

Оценка риска аварии – определение вероятности или частоты аварий и степени тяжести последствий аварии для человека, имущества и окружающей среды.

Оценка риска включает – анализ вероятности, частоты; анализ последствий и их сочетаний.

Приемлемый риск аварии – риск, уровень которого допустим и обоснован, исходя из социально-экономических соображений. Риск приемлем, если ради выгоды получаемой от объекта, общество готово пойти на этот риск.

Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на объекте и тяжесть её последствий.

Основной количественный показатель риска аварии:

- технический риск – вероятность отказа технических устройств с последствиями определённого уровня за определённый период.

- индивидуальный риск – частота поражения отдельного человека в результате аварии.

- потенциальный - территориальный риск – частота поражающих факторов аварии в расчёте точки территории.

- коллективный риск – ожидаемое количество поражённых в результате аварии за определённый промежуток времени.

- социальный риск – (F/N кривая) – зависимость частоты возникновения событий (F) в которых пострадало на определённом уровне не менее F человек из числа N, характеризует тяжесть последствий опасности.

- ожидаемый ущерб – математическое ожидание величины ущерба от возможной аварии.

- ущерб от аварии – потери в производственной и непроизводственной сфере человека, вред окружающей среде причинённый в результате аварии и исчисляемый в денежном эквиваленте.

Риск – совокупность вероятности появления данного поражающего фактора и ущерб выраженный в денежном эквиваленте, количестве смертей и др. параметрах на определённом уровне.

![]()

Методики оценки риска. (из лекций).

- Предварительный анализ опасности (ПАО)

- Выявление источников опасности

Выполнение анализа опасности

Определение частей системы, которые могут вызывать опасные состояния.

Классы

- пренебрежимые эффекты

- потери оборудования без человеческих жертв

- критические опасности, потеря способности системы выполнять задачи

- большие потери ижертвы

- Установить или выявить последовательность опасных ситуаций.

Способы предупреждения:

- Дерево событий

- Дерево отказов

Предварительная оценка опасности ( с консультации)

- Присутствие вещества и его определение.

- Опасность ситуации (пролив), определение вероятности по дереву отказов.

- Определение вероятности каждого сценария.

- Последствия для каждого сценария.

- Определение поражающего фактора Фо.

- Оценка последствий

2.Волновое воздействие на конструкцию здания при взрыве. Импульсный и статический режимы нагружения. Динамический режим нагружения.

При волновом воздействие на ЛСК , они не успевают снизить давление. При статическом нагружение конструкция ведет себя плавно, а при динамическом убыстряется

3.Сущность и характеристика типичных причин пожаров от электроустановок (пожарная опасность проводок и кабелей, электрических машин, аппаратов управления и защиты, электроустановочных изделий, причины повреждения изоляции, зависимость мощности возгорания от сопротивления изоляции)

Пожарная опасность электрических проводок и кабелей обусловливается возможным образованием в условиях эксплуатации источников зажигания: электрических искр, дуг, нагретых контактных соединений и токоведущих жил, частиц расплавленного металла и открытого огня воспламенившейся изоляции, а также способностью электрических проводок распространять горение вдоль их прокладки. Каждый из перечисленных источников зажигания характеризуется своими особенностями. Пожарная опасность нагрева токоведущих жил заключается в опасности загорания изоляции, а также горючих материалов, находящихся в непосредственном контакте с электрической проводкой. Нагрев токоведущих жил может быть локальный, местный и общий. Локальный нагрев - это такой нагрев, когда линейным размером зоны нагрева можно пренебречь. Местный нагрев - это нагрев, охватывающий часть длины проводника, а общий - нагрев, охватывающий весь проводник.

Локальный нагрев возникает при КЗ токоведущих жил в точке их касания. Если образуется контакт с большим переходным сопротивлением (например, при слабом нажатии), то выделяется большое количество теплоты, что ведет к быстрому нагреву контактной зоны. Нагрев может вызвать оплавление проводов в зоне контакта, а также их пережог. Учитывая, что температура нагрева токоведущих жил в зоне контакта очень высокая, следует ожидать воспламенения изоляции, находящейся вблизи зоны нагрева. Ее воспламенению способствует также тепловой эффект электрической дуги, которая, как правило, неизбежно возникает при КЗ. Возможность воспламенения изоляции в зоне КЗ определяется длительностью аварийного режима и временем, необходимым для подготовки изоляции к воспламенению (время индукции).

Пожарная опасность электрических машин.

В результате перегрузки электрических машин, из-за засорения вентиляционных каналов системы охлаждения, а также при покрытии теплоизолирующим слоем волокон, пуха и пыли внутренней полости машин возникает их перегрев.

Равномерный перегрев всей обмотки статора происходит, если электродвигатель перегружен или нарушен режим его охлаждения, обмотка статора соединена “треугольником”, напряжение на зажимах двигателя ниже нормального, вследствие чего в двигателе при номинальной мощности возникают токи перегрузки.

Перегрев обмотки ротора (якоря) возникает при перегрузке двигателя и нарушении режима его охлаждения, в результате плохого контакта в пайках любых частей обмотки, при слабом контакте или искрении в щеточном аппарате.

Перегрев электрических машин может быть вызван их работой на двух фазах, что является наиболее частой причиной выхода из строя трехфазных асинхронных двигателей

Перегрев обмоток электрических машин может вызвать воспламенение изоляции проводов, что нередко приводит к пожару, особенно в тех случаях, когда вблизи электрических машин имеются горючие материалы пли на их поверхности находятся отложения волокон и пыли.

Распространенной причиной возникновения пожаров является пробой изоляции обмоток на корпус электрических машин.

Большие переходные сопротивления у электрических машин наиболее часто возникают в распределительных коробках и местах соединения подводящих проводов с выводными концами статорной обмотки (у асинхронных двигателей).

При эксплуатации электрических машин под действием вибрации, резких колебаний и толчков плотность контактов нарушается.

Особую пожарную опасность представляют искрение щеток и пригорание контактных колец у электрических машин, так как образующиеся искры могут вызвать загорание горючих материалов.

Причиной пожара может быть также перегрев подшипников электрических машин из-за недостаточной их смазки, перекосов вала и т. п.

Пожарная опасность электрических аппаратов управления и защиты.

Как показывает статистика, более 20 % всех пожаров, связанных с эксплуатацией электроустановок, приходится на электрические аппараты управления, регулирования и защиты.

На промышленных предприятиях в электроустановках широко применяются магнитные пускатели. В магнитном пускателе, из-за дефектов при изготовлении и неправильного режима эксплуатации возникают неисправности, как правило, в виде чрезмерного повышения температуры деталей. Недопустимое повышение температуры катушки в большинстве случаев связано с появлением в ней междувитковых КЗ. Экспериментально установлено, что причиной повышенного нагрева катушки может быть также увеличение напряжения сети выше допустимого предела (105 % номинального). Чрезмерный нагрев токоведущих частей получается при перегрузке пускателя, ослаблении затяжки контактных соединений, загрязнении контактных поверхностей и износе главных контактов.

Для защиты от токов КЗ и значительных перегрузок на отходящих линиях силовых трансформаторов, батарей статических конденсаторов электродвигателей, светильников и других электроустановок применяют в основном плавкие предохранители и воздушные автоматические выключатели. Плавкий предохранитель состоит из металлической плавкой вставки, поддерживающего ее контактного устройства и корпуса. Некоторые предохранители имеют также устройства для гашения дуги, образующейся при расплавлении плавкой вставки. При увеличении тока в цепи до определенного значения плавкая вставка предохранителя нагревается до температуры плавления металла и расплавляется (перегорает), отключая перегруженную или закороченную цепь. Чем больше ток, проходящий через плавкую вставку, тем она быстрее расплавляется и отключает цепь.

Пожарная опасность аппаратов защиты заключается в появлении электрической дуги и искрообразования при перегорании плавкой вставки, а также в возможности нагрева токоведущих частей при нарушении плотности контактов. Часто пожары являются результатом ненадежной работы аппаратов зашиты и наличия плавких вставок завышенного сечения.

Пожарная опасность электроустановочных изделий связана с нагревом их пластмассовых деталей до температуры воспламенения за счет тепла, выделяемого токоведущими элементами, контактами или коммутационными дугами.

«Сухие» радиаторы, или точнее отопительные панели, имеют ряд преимуществ по сравнению с электрорадиаторами с промежуточным теплоносителем: они просты по конструкции, нет опасности перегрева масла или воды и нарушения герметичности, значительно менее инерционны.

Пожарная опасность люминесцентных светильников определяется тремя составляющими: схемой зажигания (пуска), материалом рассеивателя и качеством пускорегулирующей аппаратуры.

Особую опасность в люминесцентной светотехнической аппаратуре представляют рассеиватели, которые до настоящего времени выпускаются только из горючих материалов.

На уровень пожарной опасности люминесцентных светильников оказывает существенное влияние качество их пускорегулирующей аппаратуры.

Наибольшую опасность представляют пускорегулирующие аппараты тех светильников, которые включены в систему так называемого дежурного освещения объектов.

В помещениях с горючей пылью пожарная опасность светильников увеличивается благодаря прониканию пыли к нагретым частям и токоведущим деталям через неплотности поврежденных защитных стекол.

Повреждения изоляции в период эксплуатации электроустановок могут происходить по следующим причинам:

1. Электрические:

? перенапряжения,

? сверхтоки.

2. Механические:

? удар, нажим, сдавливание,

? изгиб,

? повреждение инородным телом.

3. Воздействие окружающей среды:

? влажность,

? тепло,

? солнечный свет,

? излучение (ультрафиолет),

? старение,

? химическое воздействие.Величина предельных значений мощности, при которой начинается процесс термического разложения конструкционных материалов, определяет характеристики уставки тока.

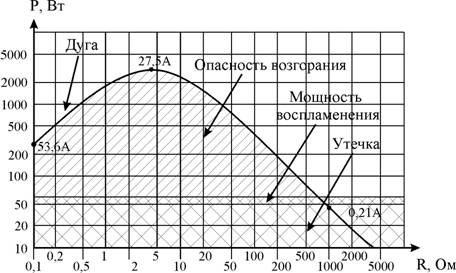

На рис.2.2.1 на примере простой цепи (рис. 2.2.2) показана зависимость мощности, выделяемой в месте дефекта изоляции, от сопротивления изоляции (локального тока утечки).

Рис2.2.1. График зависимости мощности возгорания от сопротивления изоляции: P – мощность, R – сопротивление изоляции

Из графика следует, что уже при сопротивлении изоляции ниже 1000 Ом возможно выделение мощности, достаточной для воспламенения изоляции.

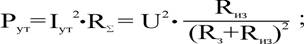

Расчет мощности, выделяемой на сопротивлении изоляции, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ по следующим формулам:

где: U – напряжение;

Iут – ток утечки;

Uн ?напряжение сети;

Рут ? мощность, выделяемая на сопротивлении изоляции;

R? ? суммарное сопротивление в цепи утечки;

Rиз ? сопротивление изоляции (локальное);

Rз ? сопротивление заземлителя.4.Взрывозащита технол-го оборуд-ия методом разгермитицазии. Предохранительные мембраны

Уст-во авар-ой разгермитицазии по принципу действия подразделяется на : пассивные (неуправляемые) и активные (управляемые).

Неуправляемая, основана на предохранительных мембранных, клапанах и динамически ослабленных втулках, разрушающихся для выпуска избыточного газа при превышение давления.

В системах локализации взрывов (управляемая разгермитицазия) защитный проем образовывается автоматически прежде, чем давление в техн-ом аппарате достигнет опасных значений. Горючие вещ-ва сбрасываются в безопасное для людей место.

В качестве блокирования распрост-ия пламени использ-ся огнепрегадители. Уст-ва пожаротушения, предназначенные для подавления пламени, внутри техн-го оборуд-ия, представляют собой конструкцию насадков-распылителей, могут эксплуатироваться, как при глубоком вакууме, так и при избыточном давление. Системы подавления взрывов применяются для защиты замкнутых технол-их аппаратов. При высоких давлениях, использ-ие такого способа защиты мене эффективно.Структурные схемы автоматических систем взрывозащиты:

А)предупреждение

Б) локализации

В) подавления

Где, ВП- вторичный прибор

БТЭГПА – блок технологич-ой электро – гидро – пневмо- автоматики

УБ-уст-во блокирования

РА- разрядный аккумулятор

УИ- устройство инертизации

УР- уст-во разгерметизации

УП- уст-во пожаротуш-ия

ВПУ- взрывоподавляющие уст-во

Д- датчик

СПУ- сигнально-пусковая уст-ка

Осн-ое назначение авт-их систем локализации и подавления взрывов состоит в предотвращение разрушения оборуд-ия и расспрос-ие пламени по транспортным коммуникациям на смежные техн-ие аппараты. Следовательно, предельно допустимым временем срабатывания системы является минимальное время достижения предельно допустимого давления, при кот-ом еще обеспечивается сохранность оборудования.Мем-ны:

Эксплуатация технол-го оборуд-ия, в кот-ом возможен аварийный рост давления газа, производиться с использованием предох-ых М. Их назначение, состоит в предотвращение роста давления в аппарате сверх предельно допустимого при отклонение технолог-го процесса от нормы. Предохранительные М. представляют собой спец-но ослабленные уст-ва с точно рассчитанным порогом разрушения по давлению.

Достоинства:- просты по конструкции

- высокое быстродействие обуславливает их широкое и весьма эффективное использование для защиты оборудования от взрыва техноло-ой среды.

- М. до срабатывания полностью герметизируют сечение.

Недостаток:

1) после срабатывания и сброса избыт-го давления, сбросное отверстие не закрывается, а остается открытым, то для замены М. необходимо останавливать производствоВиды М.:

- разрывные М.

- плоские М.

- предварительно выпученные М.

- М. с канавками и рисками

- разрывные М. с выштампованными секторами и кольцевыми канавками

- М. с вакуумными опорами

- Многослойные М.

- Срезные М.

- Отрывные М.

- Ломающиеся М.

- Хлопающие М.

5.Оценка стоимости монтажного пожарного оборудования

и средств пожарной автоматики.Устройство средств пожарной автоматики и пожарного оборудования требует капитальных затрат не только на их приобретение, но и на монтаж. Стоимость монтажа складывается из заработной платы рабочих, затрат на материалы, расходов на эксплуатацию машин. Учитываются, как и при производстве строительных работ, накладные расходы и плановые накопления. Накладные расходы (в отличии от строительных работ) исчисляются только от суммы заработной платы рабочих.

где 1,1 – коэффициент, учитывающий стоимость прочих затрат, которые предназначаются для оплаты расходов заказчика, генерального подрядчика и проектной организации.

Сметная стоимость монтажа всех видов технологического оборудования, в том числе и пожарного, определяется по сборникам расценок на монтажные работы. Каждый сборник расценок на монтаж оборудования имеет техническую часть, в которой излагаются особенности этих расценок. В расценках учтены затраты на материальные ресурсы исходя из усредненных сметных цен. Дополнительному учету подлежат затраты на неучтенные в расценках ресурсы, перечень которых утвержден в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующим сборникам. Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в перечнях, утвержденных в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующему сборнику, следует учитывать в стоимости оборудования.

Монтируемое в настоящее время оборудование чрезвычайно разнообразно, постоянно появляются новые виды и марки оборудования. Поэтому в сборниках отсутствует многое пожарное оборудование. В связи с этим к сборникам выпускаются дополнения или они целиком переиздаются. В ряде случаев при монтаже оборудования производятся затраты и работы, не учтенные в расценках на монтаж. Эти работы и затраты дополнительно учитываются в сметах.

Определение сметной стоимости работ по монтажу оборудования, учитывающей местные условия их выполнения должно производиться в следующем порядке:

к основной заработной плате и заработной плате за эксплуатацию машин применить коэффициенты (один или несколько)

- районные в размерах, установленных директивными органами;

- установленные решениями директивных органов для отдельных строек, районов и строек, расположенных в высокогорных, безводных, пустынных и других сложных условиях;

начислить в установленных размерах накладные расходы на скорректированную основную заработную плату и плановые накопления на сумму прямых затрат и накладных расходов.

Заключительным этапом сметных расчетов является определение объема капитальных вложений на основе сводной сметы затрат. Сводная смета на противопожарную защиту объекта народного хозяйства К включает результаты расчетов по сметам на противопожарное оборудование Ко, на монтаж оборудования Км и на строительные работы Кс:

К=1,1(Ко + Кс + Км),