| Найти: | на: |

1.Экспериментальные методы определения показателей пожарной опасности твердых строительных материалов.

Для определения группы негорючести строительных материалов в России применяют метод I ГОСТ 30244-94, идентичный международному методу ISO 1182. Метод применяют для определения негорючести однородных строительных материалов. Для слоистых материалов метод может использоваться в качестве оценочного. В этом случае испытания проводят для каждого слоя, составляющего материал.

При испытании фиксируют:

— время достижения максимальной температуры дымовых газов;

— переброс пламени на торцы и необогреваемую поверхность образцов;

— сквозное прогорание образцов;

— образование горящего расплава;

— внешний вид образцов после испытания: осаждение сажи, изменение цвета, оплавление, спекание, усадка, вспучивание, коробление, образование трещин и т.п.;

— время до распространения пламени по всей длине образца.

Для каждого испытания определяют следующие показатели:

— максимальную температуру дымовых газов;

— длину повреждения образца;

— массу образца до и после испытания;

— продолжительность самостоятельного горения и(или) тления.

При обработке результатов трех испытаний рассчитывают параметры горючести строительных материалов:

— максимальную температуру дымовых газов;

— продолжительность самостоятельного горения;

— степень повреждения по длине;

— степень повреждения по массе.

Горючие строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу II ГОСТ 302-44, подразделяют на четыре группы горючести — Г1, Г2, Г3 и Г4. Материалы следует относить к определенной группе горючести при условии соответствия всех параметров, установленной для этой группы.

Экспериментальный принцип, заложенный в данной методике, - исследование возможности воспламенения горючих материалов при огневом воздействии и дальнейшего распространения горения за пределы зоны локального огневого нагрева по поверхности образца высотой 1000 мм в условиях конвективного теплообмена. Развитие процесса горения определятся тепловым балансом реагирующей системы, а распространение горения обеспечивается, если количество тепла, выделившегося при горении больше суммарного, затрачиваемого на термическое разложение материалаи теряемого системой в окружающее пространство.

Для определения группы воспламеняемости строительных материалов принят метод ГОСТ 30402-96. Сущность метода состоит в определении параметров воспламеняемости материала при заданных стандартом уровнях воздействия на поверхность образца лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания.

Для каждого испытания образца фиксируют время воспламенения, интервал от начала испытания до возникновения устойчивого пламенного горения.

Для материалов, образующих значительное количество дыма или продуктов разложения, гасящих пламя подвижной горелки и исключающих возможность повторного ее зажигания с помощью вспомогательной горелки, результат фиксируют в протоколе испытания с указанием отсутствия воспламенения вследствие систематического гашения пламени подвижной горелки продуктами разложения. Горючие строительные материалы (по ГОСТ 30244-94) в зависимости от величины минимального значения поверхностной плотности теплового потока, при котором за время не более 15 мин возникает устойчивое пламенное горение – подразделяют на три группы воспламеняемости: В1, В2 и В3.

Для определения группы распространения пламени СМ принят метод ГОСТ Р 51032-97. Метод испытания по ГОСТ Р 51032-97 на распространение пламени по материалам поверхностных слоев конструкций полов представляет собой исследование способности материала распространять пламя по поверхности под действием внешнего лучистого теплового потока после локального воспламенения участка поверхности от малокалорийного источника зажигания.

Сущность метода состоит в определении критической поверхностной плотности теплового потока (КППТП), величину которой устанавливают по длине распространения пламени по образцу в результате воздействия теплового потока на его поверхность.

Длину распространения пламени определяют как среднее арифметическое значение по длине поврежденной части пяти образцов.

Величину КППТП устанавливают на основании результатов измерения длины распространения пламени по графику распределения ППТП по поверхности образца, полученному при калибровке установки.

Для материалов с анизотропными свойствами при классификации используют наименьшую из полученных величин КППТП.

Для оценки степени токсичности газо- и парообразных продуктов, образующихся при сгорании СМ, используют показатель токсичности продуктов горения, характеризующий отношение количества материала к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении газообразные продукты вызывают гибель подопытных животных.

Сущность метода экспериментального определения показателя токсичности по п.4.20 ГОСТ 12.1.044-89 заключается в сжигании исследуемого материла в камере сгорания при заданной плотности теплового потока и выявлении летального эффекта газообразных продуктов горения от массы материала, отнесенной к единице объема экспозиционной камеры.

Критерием выбора режима основных испытаний служит наибольшее количество летальных исходов в сравниваемых группах подопытных животных. После выбора наиболее токсичного режима находят ряд значений зависимости токсического действия продуктов горения от величины массы образца к объему установки.

Если значение, полученное в результате испытаний материала, близко к граничному значению двух классов, то при определении степени опасности материала принимают во внимание режим испытания, время разложения образца, данные о составе продуктов горения, сведения о токсичности обнаруженных соединении.

Определение пожарной опасности СМ в настоящее время отсутствуют нормативные методы, оценивающие степень пожарной опасности СМ по тепловыделению. В то же время за рубежом развитию этого методологического направления уделяется достаточно большое внимание.

Из зарубежных методов определения горючести СМ, аналоги которых отсутствуют в отечественной методологии, целесообразно отметить международные европейские стандарты: ISO 1716* (OxygenBombCalorimeterTest), используемый для классификации негорючих материалов и ISO 5660-1 (Con-Calorimeter).

Высшая теплотворная способность представляет собой максимальное потенциально возможное тепловыделение материала в условиях его полного сгорания. Данный метод испытания применяется за рубежом для классификации СМ по классам А1, А2, A1f и А2 f согласно Европейской нормативной классификации (индекс f относится к классам напольных покрытий).

Необходимо заметить, что испытания с использованием конического калориметра по ISO 5660-1 дают возможность определять не только горючесть СМ, но и дополнительно другие сопутствующие пожарно-технические характеристики, такие как воспламеняемость, дымообразование и образование токсичных газов. Данная многоплановость оценки пожарной опасности СМ является отличительной чертой многих зарубежных испытательных методов.

2.-отстуствует блеать

3.Беспроводное противопожарное водоснабжение

Противопожарные требования к устройству беспроводного водоснабжения

Источники водоснабжения сельских населенных пунктов и промышленных предприятий могут быть естественными ( реки, озера, моря) и искусственными (резервуары, водоемы-копани, каналы водохранилища). Они могут успешно использоваться для целей пожаротушения. Противопожарное водоснабжение из водоемов или резервуаров может быть предусмотрено для предприятий с площадью территории не более 20 га и категориями производства Г и Д если нужный расход воды на наружное пожаротушение не превышает 20 л/с. Допустимо оно и для населенных пунктов с числом жителей не более 5000 человек и для отдельно расположенных общественных зданий при согласовании с органами, отвечающими за пожарную безопасность. Противопожарное водоснабжение допускается не предусматривать для отдельных производственных зданий ?или??степени огнестойкости объемом не более 1000м? с производствами категории Д, для населенных пунктов с числом жителей до 5 человек при застройке здания до двух этажей включительно, для заводов по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями ? и ?? степени огнестойкости в городах и рабочих поселках , оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от зданий завода. Для устройства водоема выбирают место с обязательным учетом следующих факторов: -имеющихся средств забора и подачи воды; - качество грунтов и уровня грунтовых вод; - возможности и способов наполнения водоемов водой; - удобства подъезда пожарных машин; - близости расположения водоема к объекту или группе объектов, требующих наибольшего количество воды на тушение. Расстояние от водоемов до здания 3, 4,5 степени огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м , до здании 1 и 2 степени огнестойкости – не менее 10 м. К водоисточникам оборудуют подъезды для обеспечения одновременной работы двух пожарных насосов. Водоемы наполняют водой передвижными насосами , поводя ее по каналам арыкам, подавая по рукавам и т.д. Для заполнения пожарных водоемов используют пожарные насосы , если для этой цели может служить водопровод, к нему присоединяют пожарные рукава длиной до 250 м. по согласованию с органами госпожнадзора длину рукавной линии допускается увеличить до 500 м .

Водозаборные устройства

Для обеспечения надежного забора воды пожарной техникой из водоемов-копаней , водохранилищ, прудов , а также естественных водоисточников, кроме подъездных дорог к месту водозабора и площадок для установки автомашин , часто необходимо сооружать специальные устройства. Такими сооружениями являются пожарный подъезд ( пирс) и приемный колодец. Для забора воды из естественных водоисточников с заболоченными берегами целесообразно устраивать приемные колодцы объемом 3-5 м? , соединенные с водоисточником трубой, имеющей диаметр не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе необходимо установить задвижку , штурвал который должен быть выведен поод крышу люка. К приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных автомашин. Приемные колодца выполняют из бетона или камня и оборудуют двумя крышками, пространство между которыми заполняют зимой утепляющими материалами, что предохраняет воду от замерзания.

4. Автоматическое регулирование. Классификация систем автоматического регулирования.

Автоматическим регулированием называется процесс поддержания на заданном уровне или изменения по какому-либо закону параметров в технических устройствах, осуществляемый с помощью автоматических регуляторов без непосредственного участия человека.

Объектом регулирования называется технологический процесс вместе с техническим оборудованием, в котором он протекает.

Автоматическим регулятором называется техническое устройство, которое уменьшает или совсем ликвидирует отклонение регулируемого параметра от его заданного значения.

Системой автоматического регулирования называется совокупность объекта регулирования и автоматического регулятора, взаимодействие которых приводит к выполнению поставленной цели регулирования.

В общем виде систему автоматического регулирования (далееСАР) и её взаимодействие с внешней средой можно представить в виде структурной схемы.

Рис. 1. Структурная схема САР.

f (t) – возмущающее воздействие, нарушающее нормальную работу объекта регулирования;

yФ (t) – регулируемый параметр, характеризует желаемое состояние или положение объекта регулирования;

yЗ (t) – задающее воздействие (задание), содержащее информацию об оптимальном значении регулируемого параметра или законе его изменения;

х (t) – регулирующее воздействие, которое уменьшает или совсем ликвидирует отклонение регулируемого параметра от его заданного значения

На вход САР подаётся задающее воздействие yЗ. Регулирующее воздействие х (t) вырабатывается в результате переработки информации о регулируемом параметре yФ, задающем воздействии yЗ и возмущающем воздействии f (t).

Возможно построение САР использующих только часть информации.

Классификация САР

КлассифицироватьСАР можно по большому числу признаков. Выделим главные из них, наиболее существенные с позиций теории автоматического регулирования.

По принципам регулирования:

- По задающему воздействию.

При регулировании только по задающему воздействию yЗ, не учитываются действительное значение регулируемого параметра уФ (t) и возмущающего воздействия f (t).

- По возмущению.

Рис. 2. Структурная схема САР по возмущению.

При регулировании по возмущению после предварительного измерения возмущающего воздействия f (t) осуществляется регулирующее воздействие на объект регулирования компенсирующее это возмущение.

- По отклонению с отрицательной обратной связью.

Рис. 4. Структурная схема САР по отклонению.

? = yЗ – yФ – рассогласование

АСР, работающие по отклонению, являются системами с обратной связью. Под обратной связью понимают подачу сигнала с выхода САР на ее вход.

- Комбинированные.

В комбинированных САР регулирующее воздействие осуществляется одновременно по информации о трех величинах: задающему воздействию yЗ (t), не учитываются действительное значение регулируемого параметра уФ (t) и возмущающего воздействия f (t).

По цели регулирования:

- Системы автоматической стабилизации -

задающее воздействие постоянно во времени: уЗ = const.

- Системы программного регулирования -

задающее воздействие изменяется по заранее заданному закону (программе): уЗ = f (t).

Например, система перемещения режущего инструмента в станках с программным управлением.

- Следящие системы -

задающее воздействие изменяется по заранее неизвестному закону и для системы является случайной величиной.

5.Связь предельно допустимых значений ОФП в рабочей зоне с критическими значениями среднеобъемных величин, определяющих ОФП. Критические времена развития пожара.

Критическая, продолжительность пожара есть время достижения

предельно допустимых для человека значении ОФП в зоне пребывания

людей. С развитием пожара изменяется состояние среды, заполняющей

помещение, а следовательно, изменяются средние параметры состояния -

температура, концентрация кислорода и токсичных газов, дальность

видимости. Изменяются также и локальные значения параметров состояния.

Предельно допустимые значения параметров состояния в зоне пребывания людей (т.е. предельно допустимые локальные значения этих параметров) соответствуют некоторому состоянию среды В помещении, характеризуемому определенными значениями средник параметров состояния. Эти значения будем называть средними критическими параметрами состояния. Так, например, если средняя температура среды достигла своего критического значения, то это значит, что а рабочей зоне температура газа достигла своего предельно допустимого значения. Вопрос о том, какая существует связь между критическими значениями средних параметров состояния и предельно допустимыми параметрами состояния в рабочей зоне, рассмотрим в заключительной части этой главы. Здесь лишь отметим, что на основе формул, связывающих критические значения средних параметров состояния среды а помещении и предельно допустимые значения параметров состояния газовой среды в заданном месте расположения людей, можно определить критическое состояние газовой среды. После того, как значения средних критических параметров состояния будут вычислены, рассчитывается критическая продолжительность пожара (КПП).

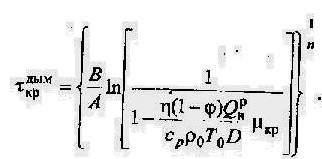

Формула для расчета КПП по температуре имеет вид:

Формула для расчёта КПП по кислороду имеет вид:

КПП по условию достижения концентрацией токсичного газа в рабочей зоне своего предельно допустимого значения. Расчетная формула имеет вид:

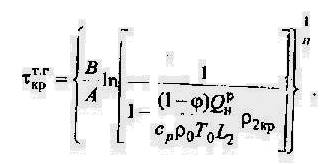

Формула для расчёта критической продолжительности пожара по потере видимости: