| Найти: | на: |

1.Классификация пожаров в помещении

Развитие пожара и характер его воздействия на строительные конструкции является сложным физико-химическим процессом, который математически может быть описан полной системой уравнений Навье-Стокса, уравнение сохранения энергии, уравнениями диффузии, теплопроводности, уравнениями неразрывности. В связи с неопределенностью граничных условий процессы развития пожара в начальной стадии и трудностью количественного расчета всех факторов, влияющих на процесс горения точное решение перечисленной системы уравнений в настоящее время является достаточно сложной задачей. Для ее упрощения пожары в помещениях целесообразно разбить на классы, с учетом общности протекающих процессов. Перенос тепла от зоны горения к строительным конструкциям в общем случае происходит за счет конвективных потоков продуктов сгорания, излучением и теплопроводностью. Механизм теплового воздействия очага горения на конструкции определяется взаимным расположением, геометрическими характеристиками конструкций. С учетом этого выделяют два класса пожаров: 1) локальные и 2) объемные. Характерной особенностью локальных пожаров является наличие ярко выраженного струйного течения над очагом горения и четкой зоны раздела горючих газов ( продуктов горения) и холодного воздуха окружающей среды. По характеру развития струйного течения локальные пожары подразделяют на пожары с постоянной и переменной площадью горения. Локальные пожары с постоянной площадью горения характерны для случаев горения жидкостей с ограниченным зеркалом розлива. Пожары с переменной площадью горения растекающихся жидкостей и горение твердых горючих материалов. Параметры, характеризующие условие развития пожара в помещении ( температура, давление, состав газовой среды, массовые и тепловые потоки) при локальных пожарах существенно не равномерны в объеме горящего помещения. Их усредненные по объему помещения сильно отличаются от локальных значений. Отличительной чертой объемных пожаров является отсутствие значительных градиентов термодинамических параметров (в связи с интенсивным перемешиванием газовой среды в процессе развития пожара), что обуславливает незначительное расхождение между локальными и среднеобъемными параметрами пожара. Эта важная характеристика объемных пожаров позволяет описывать их развитие интегральными характеристиками и применять для описания сравнительно простые математические уравнения. По условиям горения пожарной нагрузки объемные пожары подразделяются на: 1) пожары, регулируемые нагрузкой, 2) пожары, регулируемые вентиляцией. В условиях пожара .регулируемого нагрузкой горение происходит при достаточном количестве окислителя в качестве которого выступает воздух и скорость выгорания пожарной нагрузки главным образом обусловлена видом и расположением в помещении пожарной нагрузки. Скорость выгорания при этом пропорциональна площади горения и в незначительной степени зависит от условий газообмена очага пожара с окружающей средой. При пожаре, регулируемом нагрузкой горение преимущественно происходит в объеме помещения. Горение пожарной нагрузки в условиях пожара регулируемого вентиляцией происходит при недостатке воздуха, а скорость выгорания пропорциональна количеству поступающего в объем горящего помещения воздуха. При недостатке внутри помещения окислителя возможно догорание выделяющихся продуктов термического разложения за пределы помещения. Каждый из рассматриваемых видов пожара в своем развитии проходит 4 основные стадии: 1) начальная стадия,2) стадию развивающегося пожара, 3) развитую стадию пожара, 4) затухающую стадию.

![]()

1 2 3 4![]()

продолжительность пожара

- начальная стадия пожара

- стадия развивающегося пожара

- развитая стадия пожара

- затухающая стадия

а) – среднеобъемная температура

б) – скорость выгорания

в) – температура поверхности строительной констр.

г) – температура прогрева защитного соля строт. констр.

Начальная стадия пожара включает период времени от момента возникновения горения до полного охвата пламенем поверхности горючей нагрузки продолжительность этой стадии зависит от вида и количества горючей нагрузки, мощности источника зажигания, объемно-планировочных характеристик помещения. Продолжительность начальной стадии пожара может изменяться в широких пределах, температура в этот период характеризуется сильной неоднородностью, однако среднее ее значение и темп нарастания невелики. Эта стадия очень важна для оценки характера последующего развития пожара. Разработки мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара, обнаружения и успешного тушения пожара. По характеру тепло и массо обмененных процессов начальная стадия аналогична локальным пожарам с переменной площадью горения.

Развивающаяся стадия пожара включает период времени от полного охвата пламенем поверхности пожарной нагрузки до достижения постоянной скорости выгорания материалов пожарной нагрузки, характеризуется резким подъемом скорости тепловыделения и быстрым повышение температуры в помещении. В период развивающейся стадии пожара строительные конструкции подвергаются быстро нарастающему интенсивному тепловому воздействию.

Развитая стадия пожара характеризуется наибольшей интенсивностью пожара. Все параметры обуславливающие развитие пожара ( скорость выгорания, газообмен, температура, тепловые потоки, концентрация продуктов горения) принимают максимальные и практически постоянные значения.

Затухающая стадия пожара начинается с момента снижения скорости выгорания пожарной нагрузки и заканчивается временем достижения исходного значения среднеобъемной температуры. Тепловыделение и средняя температура газовой среды в очаге пожара снижаются, однако в начале этой стадии остаются еще достаточно высокими и оказывают значительное тепловое воздействие на конструкции.

2.Огнестойкость ЖБК. Предельные состояния по огнестойкости для ЖБК. Факторы, влияющие на величину пределов огнестойкости ЖБК. Общие принципы расчета пределов огнестойкости ЖБК и способы повышения их пределов огнестойкости.

Огнестойкость железобетонных конструкций (ЖБК).

В условиях пожара предел огнестойкости железобетонных конструкций наступает, как правило: 1) за счет снижения прочности бетона при его нагреве 2) теплового расширения и температурной ползучести арматуры 3) возникновения сквозных отверстий или трещин в сечениях конструкции 4) в результате утраты теплоизолирующей способности

Наиболее чувствительными к воздействию пожара являются изгибаемые железобетонные конструкции: плиты, балки, ригели, прогоны. Их предел огнестойкости обычно находится в пределах R50-R90

Столь малое значение пределов огнестойкости изгибаемых элементов объясняется тем, что рабочая арматура растянутой зоны этих конструкций, которая вносит основной вклад в их несущую способность, защищена от пожара лишь тонким защитным слоем бетона. Это и определяет быстроту прогрева рабочей арматуры конструкции до критической температуры.

Огнестойкость сжатых железобетонных элементов исчерпывается при пожаре за счет снижения прочности, поверхностных, наиболее прогреваемых слоев бетона и сопротивления рабочей арматуры при нагреве.

Это приводит к быстрому снижению несущей способности конструкции при пожаре. В момент времени воздействия пожара, когда несущая способность конструкции снизится до уровня рабочих нагрузок, и наступит ее предел огнестойкости по признаку «R».

Для железобетонных колонн предел огнестойкости обычно находится в пределах R90-R150.

Предельные состояния по огнестойкости для ЖБК.

Факторы, влияющие на величину пределов огнестойкости ЖБК.

Предельными состояниями по огнестойкости для ЖБК являются: 1) потеря прочности (R) 2) потеря теплоизолирующей способности (I) 3) потеря целостности (E)

В отличие от металлических конструкций, для которых основополагающей величиной при оценке предела огнестойкости по потере прочности (R) является приведенная толщина (tred) поперечного сечения, для оценки огнестойкости железобетонной конструкции по признаку потери прочности (R) необходимо знать: 1) вид бетона 2) миним. расстояние от обогреваемой поверхности до оси рабочей арматуры 3) размеры сечения конструкции 4) схему опирания.

Для оценки огнестойкости железобетонной конструкции по признаку потери теплоизолирующей способности (I) необходимо знать: 1) вид бетона 2) толщину конструкции (для конструкции с внутренними пустотами – эффективную толщину конструкции).

Расчет огнестойкости любых строительных конструкций по признаку потери целостности (E) является очень сложной технической задачей и, как правило, не проводится.

Огнестойкость железобетонных конструкций зависит от многих факторов: конструктивной схемы, геометрии, уровня эксплуатационных нагрузок, толщины защитных слоев бетона, типа арматуры, вида бетона, и его влажности и др.

Общие принципы расчета пределов огнестойкости ЖБК

Расчеты пределов огнестойкости ЖБК, также как и для металлических конструкций связаны с решением прочностной (статической) и теплотехнической задач.

В отличие от металлической конструкции, состоящей только из одного материала – металла, предел огнестойкости ЖБК утрачивается в результате утраты прочностных свойств, как несущей металлической арматуры, так и собственно бетона.

Утрата прочностных свойств металлической арматуры происходит в результате нагрева ее до критической температуры (![]() ), которая, в свою очередь, зависит от напряжений в сечении металлической арматуры (от приложенной нагрузки), вида ЖБК, схемы опирания и нагружения ЖБК, марки металла арматуры.

), которая, в свою очередь, зависит от напряжений в сечении металлической арматуры (от приложенной нагрузки), вида ЖБК, схемы опирания и нагружения ЖБК, марки металла арматуры.

Утрата прочностных свойств бетона также происходит в результате нагрева его до критической температуры (![]() ), при которой считается, что бетон мгновенно утрачивает свои прочностные свойства.

), при которой считается, что бетон мгновенно утрачивает свои прочностные свойства.

Теплотехническая задача.

При этом динамика прогрева будет существенно зависеть от схемы обогрева ЖБК.

Прочностная (статическая) задача.

При решении прочностной (статической) задачи определяется величина напряжений от нормативной нагрузки в наиболее нагруженном сечении конструкции. При равенстве этих напряжений нормативному сопротивлению металла считается, что сечение конструкции утратит способность сопротивляться действию нормативной нагрузки. Поскольку нормативное сопротивление металла снижается при увеличении температуры, то это равенство будет определять критическую температуру конструкции ![]() , т.е. температуру до которой можно нагреть конструкцию при данной величине напряжений в сечении конструкции.

, т.е. температуру до которой можно нагреть конструкцию при данной величине напряжений в сечении конструкции.

Способы повышения пределов огнестойкости ЖБК

При необходимости увеличения огнестойкости железобетонных конструкций можно рекомендовать следующие мероприятия:

- увеличение толщины защитного слоя бетона;

- облицовка;

- снижение пожарной нагрузки в помещении;

- снижение механической нагрузки на конструкцию;

- применение рабочей арматуры с более высокой критической температурой прогрева при пожаре.

3.Пожарно-техническая классификация строительных конструкций (огнестойкость и пожарная опасность)

С точки зрения поведения во время возникновения и развития пожара строительные конструкции (СК) характеризуются (СНиП 21-01-97*) - огнестойкостью и пожарной опасностью:

Показателем огнестойкости СК является предел огнестойкости;

Пожарную опасность СК характеризует ее класс пожарной опасности.

Предел огнестойкости (ГОСТ 30247.0-94, СНиП 21-01-97*)

Различают следующие основные виды предельных состояний строительных конструкций по огнестойкости:

- потеря несущей способности вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций (R);

- потеря целостности в результате образования в конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя (Е);

- потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных для данной конструкции значений (I).

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) (по старой классификации в часах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний.

Критерии наступления предельных состояний строительной конструкции при нагреве в условиях пожара (ГОСТ 30247.1).

1. Критерий потери несущей способности СК

а) обрушение конструкции

б) возникновение предельных деформаций:

Для изгибаемых конструкций следует считать, что предельное состояние наступило, если:

а) прогиб достиг величины L/20;

б) скорость нарастания деформаций достигла L2/(9000.h) (см/мин),

где L - пролет, см; h - расчетная высота сечения конструкции, см.

Для вертикальных конструкций предельным состоянием следует считать условие, когда вертикальная деформация достигает L/100 или скорость нарастания вертикальных деформаций достигает 10 мм/мин. для образцов высотой (3,0±0,5) м.

2. Критерий потери целостности СК

Потеря целостности (E) наступает в результате образования в конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность приникают продукты горения или пламя. В процессе испытания потерю целостности определяют при помощи тампона из хлопка или натуральной ваты, который помещают в металлическую рамку с держателем и подносят к местам, где ожидается проникновение пламени или продуктов горения, и в течение 10 с держат на расстоянии 20-25 мм от поверхности образца.

Время от начала испытания до воспламенения или возникновения тления со свечением тампона является пределом огнестойкости конструкции по признаку потери целостности.

Обугливание тампона, происходящее без воспламенения или без тления со свечением, не учитывают.

Размеры тампона должны быть 100 х 100 х 30 мм, масса от 3 до 4 г. До использования тампон в течение 24 ч выдерживают в сушильном шкафу при температуре (105+5) °С. Из сушильного шкафа тампон вынимают не ранее; чем за 30 мин до начала испытания. Повторное применение тампона не допускается.

3. Критерий потери теплоизолирующей способности СК

Потеря теплоизолирующей способности (I) вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140°С или любой точке этой поверхности более чем на 180°С в сравнении с температурой конструкции до испытания или более 220°С независимо от температуры конструкции до испытания.

Итоговая таблица:

|

Критерии огнестойкости |

|||

R |

I |

E |

||

Горизон-тальные |

а) разрушение |

а) |

воспламенение тампона из ваты или хлопка, продуктами горения, выходящими из трещин конструкций |

|

б) |

|

|||

в) |

||||

Верти- |

а) разрушение |

|||

б) |

|

|||

в) V > 10 мм/мин. |

||||

Класс пожарной опасности строительной конструкции

Класс пожарной опасности конструкции - классификационная характеристика пожарной опасности конструкции, определяемая по результатам стандартных испытаний.

Пожарная опасность конструкции - способность конструкции участвовать в развитии пожара и выделять тепло, дым и токсичные продукты при горении.

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса:

К0 (непожароопасные);

К1 (малопожароопасные);

К2 (умереннопожароопасные);

КЗ (пожароопасные).

Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 30403.

Пожарная опасность конструкции при огневых испытаниях характеризуется:

- наличием теплового эффекта (но не его величиной!) от горения материалов образца, который выражается в превышении температуры в огневой и тепловой камерах по сравнению с верхними допустимыми границами температурных режимов, установленных при калибровке огневой печи;

- наличием пламенного горения газов, выделяющихся при термическом разложении материалов образца, продолжительностью более 5 с;

- наличием горящего расплава при продолжительности его горения более 5 с;

- размером повреждения образца в контрольной зоне;

- пожарной опасностью материалов, из которых выполнена конструкция, имеющих повреждение в контрольной зоне образца.

В качестве характеристик пожарной опасности материалов, входящих в состав строительной конструкции учитывают:

- горючесть по ГОСТ 30244;

- воспламеняемость по ГОСТ 30402;

- дымообразующую способность по ГОСТ 12.1.044.

В огневой камере печи создается и контролируется стандартный температурный режим в соответствии с ГОСТ 30247.0.

В контрольных точках тепловой камеры (термопары 19-21 на рисунках 1 и 2) должен быть создан температурный режим, характеризуемый следующей зависимостью:

![]() , (1)

, (1)

где Tt - температура, соответствующая времени t, °С;

T0 - температура в печи до начала теплового воздействия (принимаемая равной температуре окружающей среды), °С;

t - время от начала калибровки, мин.

Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ; К3 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести Г4.

Условное обозначение класса пожарной опасности конструкции включает букву К и цифры; цифра, заключенная в скобки, обозначает продолжительность теплового воздействия при испытании образца в минутах.

Одна и та же конструкция может принадлежать к различным классам пожарной опасности в зависимости от времени теплового воздействия!

Например:

К0 (15) - конструкция класса К0 при времени теплового воздействия 15 мин;

К1 (30) - конструкция класса К1 при времени теплового воздействия 30 мин;

К2 (45) - конструкция класса К2 при времени теплового воздействия 45 мин;

К1 (30) / К3 (45) - конструкция класса К1 при времени теплового воздействия

30 мин и класса К3 при времени теплового воздействия 45 мин.

4.ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ВЫБОР ВИДА АППЗ

Проектированию АППЗ предшествует решение ряда вопросов, связанных с анализом пожарной опасности объекта, микроклимата, объемно-планировочными и конструктивными особенностями защищаемого объекта.

Проектирование установок пожарной автоматики осуществляется в несколько этапов:

- Обоснование необходимости автоматической противопожарной защиты и выбор вида и типа установок;

- Процесс проектирования установок;

- Оценка социально-экономической эффективности УПА.

В настоящее время применяются следующие методы обоснования необходимости применения и выбора вида АППЗ:

- нормативный;

- расчетный.

Нормативный метод.

Сущность этого метода состоит в том, что применение АППЗ предписываетсядля большой группы производственных помещений, жилых, общественных и административных зданий на основе предварительной аналитической оценки, соответствующими нормативными актами, (НПБ 110-03. Перечни помещений, подлежащих защите установками АППЗ).

Принцип нормативного подхода к выбору вида установок АППЗ для объектов производственного назначения состоит в том, что для пожароопасных помещений назначены определенные размеры площади (например, 500,1000,1500 кв. м) или объемы (например, для нефтебаз). Если проектируемое или существующее помещение имеет площадь, равную или большую нормативной, то обязательно применение АУП. Таким образом, в этом случае чисто условным, приблизительным методом (потому, что при этом используется лишь часть арсенала расчетно-аналитического метода) делается попытка свести возможный экономический ущерб от пожара к минимуму. Аналогичный подход и в случае нормирования применения АПС (к примеру, защите сигнализацией подлежат пожароопасные помещения площадью от 100 до 500 кв.м).

После того, как установили, что нормы требуют применения АУП или АПС, выбирается наиболее эффективный для данных условий тип установки.

Расчетные методы

- По расчету среднеобъёмной температуры в защищаемом помещении при пожаре.

В координатах времени и температуры Т условно показан характер изменения среднеобъёмной температуры в помещении при свободном горении в начальной стадии развития пожара (рис.1).

Характерной точкой этой кривой является момент, когда среднеобъёмная температура в помещении достигает температуры самовоспламенения веществ и материалов, находящихся в объеме, где произошел пожар. Эта точка кривой и соответствующее ей время называются критическими. По истечении критического времени происходит воспламенение всех горючих веществ и пожар приобретает катастрофический характер.

Рис.1. Характер изменения среднеобъемной температуры в помещении при свободном горении в начальной стадии развития пожара.

Как видно из рисунка, предотвращение роста опасных факторов пожара выше предельно допустимых (критических) значений может быть достигнуто путем ликвидации пожара мобильными средствами пожарной охраны, прибывшими по сигналу автоматической пожарной сигнализации (АПС) при срабатывании пожарного извещателя (ПИ) за время меньше критического (tкр). В случае, если время прибытия и боевого развертывания мобильных пожарных подразделений больше , необходимо применять стационарную установку пожаротушения, которая автоматически включается в работу по сигналу пожарного извещателя до наступления критических условий и обеспечивает тушение (кривая 2) или локализацию (кривая 3) пожара.

Из графика также видно, что время действия установки пожаротушения (АУП) в режиме локализации должно быть не менее времени прибытия и боевого развертывания мобильной пожарной техники (МПТ) для ликвидации локализованного пожара.

В реальных условиях очаги пожара могут возникнуть в местах труднодоступных для доставки диспергированных и пенных огнетушащих веществ, подаваемых стационарными установками пожаротушения с образованием многочисленных "теневых" зон. По этим причинам стационарные установки пожаротушения часто обеспечивают только локализацию пожара. Кроме того, ряд установок по принципу действия предназначены только для локализации пожара. К ним относятся автоматические огнепреграждающие затворы и двери, водяные завесы и др. В связи с изложенным применение автоматических установок пожаротушения предполагает обязательное участие в ликвидации локализованного пожара оперативными подразделениями пожарной охраны или добровольными формированиями.

- Расчетно-графический метод,разработанный на кафедре пожарной автоматики Академии ГПС МЧС России, базируется на двух математических моделях, характеризующих внешние и внутренние факторы пожарной опасности.

Сущность метода состоит в следующем:

- определяют общую опасность возникновения и развития пожара на объекте с учетом внешних и внутренних факторов Ообщ:

Где:

- КMv - коэффициент, учитывающий величину общей пожарной (маcсовой) нагрузки Mv (равен 1,0...4,8 при Мv= 15...3840 кг/м2 соответственно);

- Корп - коэффициент, учитывающий группу защищаемого объекта по опасности распространения пожара (равен 0,7...6,5 при Рv от 1,84·108 до 3,68·109 ;

- Кро - коэффициент, учитывающий размеры защищаемого объекта (равен 1,0...2,5 в зависимости от площади отсека, высоты здания и помещения);

- Кпч - коэффициент, учитывающий расстояние до ближайшей пожарной части (равен 1,0...1,2 при 2...5 км);

- Когн - коэффициент, учитывающий степень огнестойкости защищаемого зда ния (равен 2,3...1,9 при I...V с.о);

- Крп - коэффициент, учитывающий риск возникновения пожара на защищаемом объекте (равен 1,..1,5) в зависимости от категории производства;

- определяют пожарную опасность защищаемого объекта с учетом наиболее значимых внутренних факторов и стоимостного показателя Овн.

Где:

- Кпт - коэффициент, учитывающий опасность воздействия таких опасных факторов пожара, как пламя, высокая температура (равен 1,0...2,0);

- Кд - коэффициент, учитывающий опасность воздействия на людей дыма и токсичных продуктов горения (равен 1,0...2,0 нет или есть воздействие дыма или токсичных веществ на людей);

- Кс - стоимостный коэффициент, учитывающий проектную и балансовую стоимость здания (помещения), включая оборудование и материалы (равен 1,0...3,0 при 0,25...10,0 и более млн.руб. соответственно).

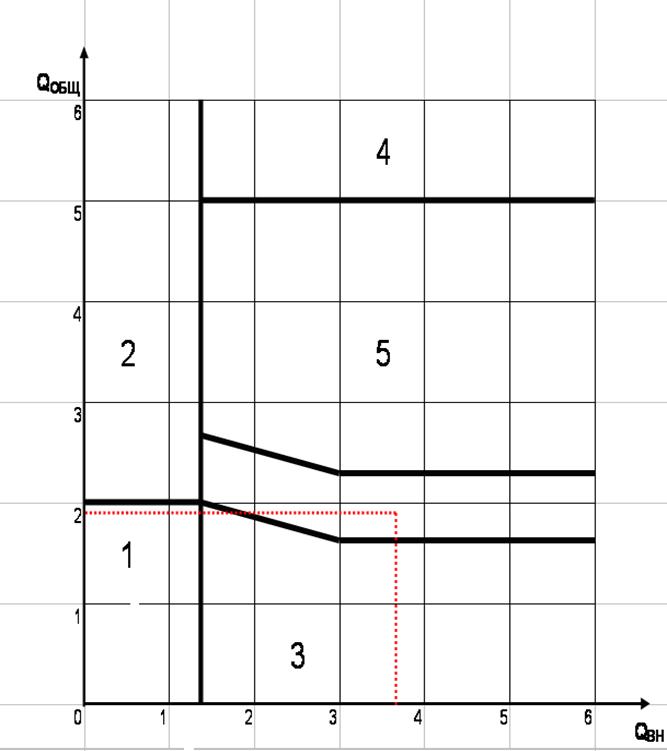

Значения коэффициентов Ообщ. и Овн. наносят на номограмму (рис.2) и определяют необходимость и вид УПА.

При выборе и обосновании применения (в любом случае) автоматической установки пожаротушения на конкретном объекте следует учитывать, будет ли экономически оправдано ее использование. Экономическая эффективность применения пожарной автоматики должна определяться с учетом стоимости объекта, вероятности возникновения пожара, возможного ущерба от него, а также капитальных вложений и текущих расходов на противопожарную защиту. Экономическим критерием целесообразности применения АУП является условие, при котором затраты на пожарную автоматику меньше вероятного снижения ущерба от пожаров при ее использовании.

При выборе и обосновании применения (в любом случае) автоматической установки пожаротушения на конкретном объекте следует учитывать, будет ли экономически оправдано ее использование. Экономическая эффективность применения пожарной автоматики должна определяться с учетом стоимости объекта, вероятности возникновения пожара, возможного ущерба от него, а также капитальных вложений и текущих расходов на противопожарную защиту. Экономическим критерием целесообразности применения АУП является условие, при котором затраты на пожарную автоматику меньше вероятного снижения ущерба от пожаров при ее использовании.

Рис 2. Номограмма для определения необходимости и вида установок пожарной автоматики

1 зона – АУП не требуется;

2 зона – рекомендуется применение АУП;

3 зона – рекомендуется применение АПС;

4 зона – рекомендуется применение АПС для объектов, имеющих собственную пожарную охрану, для объектов не имеющих собственной пожарной охраны, рекомендуется применение АУП;

5 зона – применение АУП является обязательным;

6 зона - применение АУП является обязательным, рекомендуется также объектовая пожарная часть.

5.Риск на совокупность появления опасных факторов и связанных с ними последствий, выраженных в терминах вероятности и различного ущерба.

Методика изучения риска: предварительный анализ опасностей, выявления последовательности опасных ситуаций, анализ последствий.

Авария- разрушение сооружения и технических устройств применяемых на опасном производственном объекте (неконтролируемый взрыв, выброс опасных веществ).

Анализ риска аварии – процесс идентификации опасности и оценки риска аварии на объекте для отдельных групп людей, имущества, окружающей природы.

Идентификация опасности аварии - выявление и признание опасностей существующих на объекте и расчёт их характеристик.

Опасность аварии – угроза, возможность причинения ущерба человеку, имуществу, природе в следствии аварии на опасном объекте. Опасности аварии на объекте связаны с возможностью разрушения сооружения и техн. устройств, взрыва с последующим причинением ущерба человеку, имуществу, окружающей среде.

Опасные вещества – воспламеняющиеся, окисляющие, взрывчатые, горючие, токсичные и вещества представляющие опасность для окружающей среды.

Оценка риска аварии – определение вероятности или частоты аварий и степени тяжести последствий аварии для человека, имущества и окружающей среды.

Оценка риска включает – анализ вероятности, частоты; анализ последствий и их сочетаний.

Приемлемый риск аварии – риск, уровень которого допустим и обоснован, исходя из социально-экономических соображений. Риск приемлем, если ради выгоды получаемой от объекта, общество готово пойти на этот риск.

Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на объекте и тяжесть её последствий.

Основной количественный показатель риска аварии:

- технический риск – вероятность отказа технических устройств с последствиями определённого уровня за определённый период.

- индивидуальный риск – частота поражения отдельного человека в результате аварии.

- потенциальный - территориальный риск – частота поражающих факторов аварии в расчёте точки территории.

- коллективный риск – ожидаемое количество поражённых в результате аварии за определённый промежуток времени.

- социальный риск – (F/N кривая) – зависимость частоты возникновения событий (F) в которых пострадало на определённом уровне не менее F человек из числа N, характеризует тяжесть последствий опасности.

- ожидаемый ущерб – математическое ожидание величины ущерба от возможной аварии.

- ущерб от аварии – потери в производственной и непроизводственной сфере человека, вред окружающей среде причинённый в результате аварии и исчисляемый в денежном эквиваленте.

Риск – совокупность вероятности появления данного поражающего фактора и ущерб выраженный в денежном эквиваленте, количестве смертей и др. параметрах на определённом уровне.

![]()

Методики оценки риска. (из лекций).

- Предварительный анализ опасности (ПАО)

- Выявление источников опасности

Выполнение анализа опасности

Определение частей системы, которые могут вызывать опасные состояния.

Классы

- пренебрежимые эффекты

- потери оборудования без человеческих жертв

- критические опасности, потеря способности системы выполнять задачи

- большие потери ижертвы

- Установить или выявить последовательность опасных ситуаций.

Способы предупреждения:

- Дерево событий

- Дерево отказов

Предварительная оценка опасности ( с консультации)

- Присутствие вещества и его определение.

- Опасность ситуации (пролив), определение вероятности по дереву отказов.

- Определение вероятности каждого сценария.

- Последствия для каждого сценария.

- Определение поражающего фактора Фо.

- Оценка последствий