| Найти: | на: |

МЧС РОССИИ

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры

2006 г.

Фондовая лекция по дисциплине

«Физико-химические основы развития и тушения пожаров»

ТЕМА: ПЕНЫ КАК ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА

План лекции

1)Назначение пен, область их применения.

- Что представляет собой пена.

- Механизм прекращения горения.

- Виды разрушения пен.

- Параметры пен.

- Классификация пенообразователей по составу и назначению.

- Параметры тушения пенами.

- Особенности тушения нефти и нефтепродуктов при подслойном способе подачи пены.

- Методы оценки эффективности пенных средств тушения

10) Критерии оценки эффективности тушения пожаров в резервуарах.

1

2

ПЕНЫ КАК ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Назначение пен, область их применения.

Пена, как огнетушащее вещество широко используется при тушении пожаров на объектах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также используется для тушения твёрдых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой.

Применение пены для тушения пожаров было предложено в 1904 году русским инженером А. Г. Лораном. Им получена химическая пена на основе водного раствора сернокислого алюминия и бикарбоната натрия с добавками в качестве пенообразователя солодкового экстракта. А. Г. Лоран высказал идею получения воздушно - механической пены и применения её для тушения пожаров, однако реализовалась эта идея значительно позже.

Что представляет собой пена.

По своей структуре пена представляет собой дисперсную двухфазную систему, состоящую из пузырьков газа, окружённых плёнками жидкости. Структура пены определяется отношением объёмов газовой и жидкой фаз в единице объёма пены и характеризует её свойства. Если объём газовой фазы превышает объём жидкости не более чем в 10-20 раз, ячейки пены, заполненные газом, имеют сферическую форму. В таких пенах газовые пузыри окружены оболочками жидкости относительно большой толщины. С увеличением отношения Vr/VK толщина плёнки жидкости, разделяющая газовые объёмы, уменьшается, а газовая полость утрачивает сферическую форму. Пены, у которых отношение V/V* составляет несколько десятков или даже сотен, имеют многогранную форму. Причём форма многогранников может быть различной - треугольные призмы, тетраэдры, неправильной формы параллелепипеды. В процессе старения пены шарообразная форма ячеек переходит в многогранную.

Механизм прекращения горения.

При тушении цену подают на отдельные участки горящей поверхности, и растекаясь по поверхности горючего, пена создаёт слой определённой толщины. Огнетушащая способность пены обусловлена, прежде всего, её изолирующим действием, т. е. способностью препятствовать прохождение в зону пламени горючих паров. Изолирующее действие пены зависит от её физико-химических свойств и структуры, от толщины слоя, а также от природы горючего вещества и температуры на его поверхности. При тушении твёрдых материалов, существенное значение имеет охлаждающее действие.

|

Прогретый слой ГЖ |

t"C |

Взаимодействие пены с ГЖ с момента её подачи на горящую поверхность и до образования сплошного слоя пены представляет собой комплекс явлений (рис 1):

Рис. 1 Схема прекращения горения жидкости воздушно механической пеной. 1 — участок свободного горения, 2- участок активного воздействия пены на процесс горения, 3- участок, на котором горение прекращено.

- При интенсивности подачи пены, превышающей интенсивность её разрушения, на поверхности ГЖ образуется сразу локальный слой пены, который охлаждает ГЖ, выделяющимся из пены, отсеком. Охлаждение прогретого слоя ГЖ отсеком пены приводит к тому, что уменьшается скорость испарения ГЖ, вследствие этого уменьшается концентрация паров горючего в зоне горения, скорость химической реакции и скорость тепловыделения, и, как конечный результат, - температура горения.

- Как только образуется локальный слой пены на поверхности ГЖ, он экранирует часть ГЖ от лучистого потока пламени и охлаждает верхний прогретый слой. Уменьшается концентрация паров горючего в зоне горения, снижается скорость окисления, и снижается температура горения.

- При достижении на поверхности жидкости слоя пены определённой толщины, прекращается поступление выделяющихся паров ГЖ в зону горения. Следовательно, пена изолирует горючую жидкость от зоны горения, и горение прекращается.

Виды разрушения пен.

Результат тушения достигается постепенно. В процессе тушения пена разрушается. Обычно рассматривают следующие виды разрушения пен: термическое — под действием тепловых потоков от факела пламени и на-

3

4

у

гретой жидкости; контактное - в результате проникновения жидкости в структуру пены и гидростатическое (синерезис). При термическом разрушении происходит разрыв стенок пузырьков из-за расширения, заключённого в них нагретого газа. Причинами контактного разрушения являются взаимная растворимость компонентов пенообразующего раствора и горючей жидкости, а также втягивание жидкости в каналы Плато - Гиббса за счёт пониженного давления в них. Гидростатическое разрушение происходит за счёт истечения раствора из пенной структуры под действием силы тяжести

Параметры пен.

Из одного и того же пенообразователя можно получить пену, обладающую различной огнетушащей эффективностью. Это зависит главным образом от её параметров, таких как кратность, дисперсность, стойкость, вязкость и др.

Кратностью пены К„ называется отношение объёма пены V„ к объёму раствора пенообразователя, из которого она образована Vpacm По

*„ = ^~; v

' раст.ПО

Так пена низкой кратности несёт в себе больше жидкости, обладает большими термической стойкостью и текучестью, чем пена средней и высокой кратности.

Дисперсность пены Д, обратно пропорциональна среднему диаметру пузырьков dcp:

D=±-

Чем выше дисперсность, тем выше стойкость пены и огнетушащая эффективность. С повышением дисперсности пены её кратность уменьшается. Степень дисперсности пены во многом зависит от условий её получения, в том числе и от характеристики аппаратуры.

Стойкость пены S- характеризуется её сопротивляемостью процессу разрушения и оценивается продолжительностью выделения из пены 50% жидкой среды, называемой отсеком.

Экспериментально установлено, что стойкость пены зависит в основном от температуры окружающей среды, дисперсности и толщины стенок пузырьков, т.е.

S = f(j-;Dn;dcp)

окр

Пены с большей кратностью менее стойки. С повышением вязкости пены стойкость её возрастает, но ухудшается растекаемость по горящей поверхности.

Классификация пенообразователей по составу и назначению.

Пенообразователи и пены различаются: по назначению, по структуре, по химической природе поверхностно - активного вещества (ПАВ), по способу образования и по кратности.

По назначению пенообразователи различают: общего назначения, целевого назначения. Пенообразователи общего назначения предназначены для широкого использования при тушении, как правило, неполярных жидкостей и твёрдых материалов. К ним относится пенообразователь ПО - 6К Пенообразователи целевого назначения отличаются определённой направленностью состава. Например, образующие очень устойчивую пену, длительно не разрушающуюся на открытом воздухе. Такие пены хорошо сохраняются на поверхности потушенного бензина и нефти, препятствуя повторному воспламенению горючего. К ним относятся пенообразователи «Сампо» (для тушения бензина, нефти), «Форэтол», «Универсалный» (для тушения метанола, этилового спирта) К пенообразователям целевого назначения также относятся морозоустойчивые пенообразователи. Плёнкообразующие пенообразователи способны самопроизвольно формировать на поверхности углеводородов водную плёнку, которая предотвращает поступление паров горючей жидкости в зону горения.

По природе основного поверхностно — активного вещества пенообразователи делятся на протеиновые (белковые), синтетические углеводородные и фторсодержащие. Протеиновые пенообразователи в своей основе содержат природный белок. Благодаря сложной форме белковых молекул, полученные из таких пенообразователей пены имеют очень высокую гидростатическую и термическую устойчивость, что позволяет ей успешно противостоять повторному возгоранию. Пена из протеиновых составов не боится горячих металлических поверхностей (например, стенок резервуаров). Существенным недостатком белковых соединений является неспособность обеспечить получение средне - и высокократных пен, что сужает диапазон их применения.

Синтетические углеводородные пенообразователи обладают высокой пенообразующей способностью и обеспечивают получение среднекратных и высокократных пен. Такие пенообразователи применяются в основном для тушения пожаров в помещениях и небольших пожаров в самых различных местах. Тушение углеводородными пенообразователями сопровождается контактным и гидростатическим разрушением пены с образованием отсека. Отсек в виде капель воды охлаждает поверхность горючей жидкости и разбавляет зону горения парами воды. Но в целом разрушение пе-

5

6

ны на основе углеводородного пенообразователя является отрицательным фактором, так как замедляет создание изолирующего слоя пены. Кроме того, при тушении высококипящих жидкостей, образующих гомотермиче-ский слой, капли отсека могут вызвать вскипание и выброс. Углеводородные пенообразователи не пригодны для тушения водорастворимых, полярных жидкостей, так как интенсивность разрушения пен в этих случаях намного больше реально достижимой интенсивности подачи.

При тушении пенами на основе фторированных пенообразователей из отсека на поверхности горючей жидкости образуется плёнка раствора. Она хорошо растекается по поверхности и защищает пену от разрушающего действия жидкости. Образующаяся плёнка водного раствора при контакте с нагретой жидкостью частично разрушается за счёт испарения, выпадения капель воды и углеродной части на дно резервуара. Тем самым она охлаждает поверхностный слой жидкости и уменьшает интенсивность разрушения пены.

По способу образования пены подразделяют на химические, воздушно - механические, струйные. Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой концентрированную эмульсию диоксида углерода в водном растворе минеральных солей.

Воздушно-механическую пену получают при одновременной подаче на металлическую сетку 2 - 6%-ного водного раствора пенообразователя и эжектируемого потоком этого раствора воздуха.

По кратности Подразделяют воздушно-механическую пену на низкократную (кратность до 30), среднекратную (кратность 30 - 200), высокократную (кратность выше 200). Пены низкой кратности рекомендуется в основном для тушения высококипящих горючих жидкостей и для тушения пожаров жидкостей в резервуарах, оборудованных установками подачи пены через слой горючего, так как их изолирующая способность невелика, а в механизме прекращения горения большую роль играет охлаждение. Пенами средней кратности, обладающими меньшими термической стойкостью и текучестью, но более высокими изолирующими способностями, можно осуществлять тушение легковоспламеняющихся горючих жидкостей (ЛВЖ) с низкой температурой кипения. Для объёмного тушения в подвалах, кабельных каналах и т. п., как правило, используется пена высокой кратности.

Параметры тушения пенами.

Процесс тушения характеризуется следующими параметрами. Время тушения тт - время от момента подачи пены на поверхность жидкости, до

момента прекращения горения. Интенсивность подачи / — количество раствора пенообразователя, подаваемое на 1 м площади пожара в секунду.

V2

SnxT |

(л/м с)

Удельный расход дул - количество раствора пенообразователя, израсходованного за время тушения на 1 м .

9уд = 4% (л/м2)

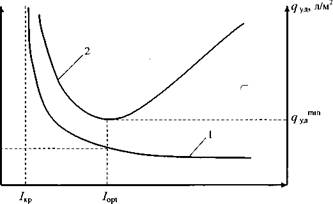

Время тушения зависит от соотношения интенсивностей подачи и разрушение пены. Если они равны, то тушение не достигается, т. е. тт = °0. Такая интенсивность подачи называется критической /кр. Характерная зависимость времени тушения (кривая тушения) и удельного расхода от интенсивности подачи показана на рис. 2.

Время тушения зависит от соотношения интенсивностей подачи и разрушение пены. Если они равны, то тушение не достигается, т. е. тт = °0. Такая интенсивность подачи называется критической /кр. Характерная зависимость времени тушения (кривая тушения) и удельного расхода от интенсивности подачи показана на рис. 2.

/, л/СмЧ) |

T-ropt

Рис. 2 Зависимость времени тушения (тт) -1 и удельного расхода (ауп) -2 от интенсивности подачи раствора пенообразователя (/).

Интенсивность подачи, при которой удельный расход пенообразователя минимален, называется оптимальной /opt. Обычно /opt = (2-3) /кр в зависимости от состава пенообразователя, вида горючей жидкости, параметров пены и др.

7

Эффективность применяемого пенообразователя, способа подачи пены можно оценить с помощью показателя эффективности тушения Л*», Он равен:

1

п

Особенности тушения нефти и нефтепродуктов при подслойном способе подачи пены.

Тушение пожаров на складах нефти и нефтепродуктов имеет свои особенности:

1) при подаче пены через борт резервуара личный состав и техника находятся в обваловании, что очень опасно из-за возможности вскипания и выброса горючей жидкости;

резервуар с нефтью

|

обвалование

/У///////

Рис. 3. Схема резервуара с обвалованием.

ровки пены в слое горючего, растекание её по поверхности ГЖ, степень «загрязнения» пены горючим и т.п. Пенообразователи, изготовленные из углеводородных поверхностно-активных веществ (ПАВ) типа ПО-1 и ПО-6К (пенообразователи общего назначения) не могут быть использованы при данном способе пожаротушении, так как при погружении в ГЖ пены адсорбируют нефтепродукт своей развитой поверхностью, полностью выгорают и разрушаются под действием факела пламени, т.е. утрачивают свою изолирующую способность.

Разработанные фторсодержащие ПАВ (ФПАВ) послужили основой для создания принципиально новых плёнкообразующих пенообразователей для тушения нефтепродуктов. Они сочетают в себе традиционные качества: изолирующую и охлаждающую способность, хорошую растекае-мость, простоту применения с принципиально новым свойством - способностью образовывать тонкую плёнку на поверхности углеводородных жидкостей и не адсорбировать ГЖ на поверхности пены при её прохождении через слой горючего.

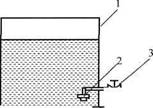

Подача пены в слой горючего возможна только при использовании специальных пенообразователей, обладающих инертностью к нефтепродуктам. За рубежом эти пенообразователи объединены под термином «Лёгкая вода», у нас это фторсодержащие ПО «Универсал» и «Форэтол». Пена низкой кратности подаётся непосредственно в слой нефтепродукта через технологические трубопроводы или пенопроводы системы пожаротушения, находящиеся в нижней части резервуара (рис. 4), с помощью передвижной пожарной техники или специальных установок.

в результате быстрой деформации верхних поясов резервуара выходят из строя пенные камеры стационарной системы пожаротушения, вследствие чего для тушения пожара вынуждены привлекать передвижную пожарную технику. Автоматическая установка пожаротушения пеной средней кратности не обеспечивает тушение по следующим причинам: 50% случаев узлы ввода пены повреждаются взрывом, в 25% - огнем в обваловании, и 25% - другие причины.

в результате быстрой деформации верхних поясов резервуара выходят из строя пенные камеры стационарной системы пожаротушения, вследствие чего для тушения пожара вынуждены привлекать передвижную пожарную технику. Автоматическая установка пожаротушения пеной средней кратности не обеспечивает тушение по следующим причинам: 50% случаев узлы ввода пены повреждаются взрывом, в 25% - огнем в обваловании, и 25% - другие причины. - при обрушении кровли возникают закрытые зоны - «карманы», в которые практически не поступает пена. Накоплению пены препятствуют ветер, конвективные потоки, разрушение пены при прохождении через высокотемпературную зону и при контакте с горючей жидкостью (ГЖ).

Более надёжным и безопасным при использовании передвижной техники является подслойный способ тушения.

Подслойный способ тушения пожаров в резервуарах в нашей стране сдерживался, так как не были достаточно изучены вопросы транспортп-

Рис. 4. Схема врезки независимого пеноввода .для подачи пены под слой продукта

1- резервуар, 2- диффузор, 3- задвижки, 4- обратный клапан (хлопуша), 5- пеногенератор для получения пены низкой кратности.

9

10

При пожаре в резервуаре практически исключается повреждение коммуникации и вводов систем подслойного тушения (СПТ) от взрывов и тепловых потоков.

Пена низкой кратности образуется в стволах эжекционного типа, находящихся, как правило, за обвалованием, выталкивает из трубопроводов горючую жидкость и поступает в резервуар. Выходя из пенопровода и интенсивно перемешиваясь со слоями горючего, пенные потоки разбиваются на отдельные капли. Степень загрязнения пенного потока значительно уменьшается при снижении его скорости до 0,6 - 1м/с, для чего используются специальные насадки или диффузоры.

Время прохождения пены от стволов до поверхности резервуара, как правило, составляет 40 - 60с. Всплывая через слой горючего, она способна преодолевать затонувшие конструкции и растекаться по всей поверхности. Кроме того, в результате конвективного теплообмена разрушается прогретый слой и снижается температура на поверхности.

Значительное снижение интенсивности горения достигается через 90

- 120с с момента появления пены на поверхности. В это время наблюдает

ся отдельные очаги горения у разогретых металлических конструкций ре

зервуара. Через 120 — 180 с горение полностью прекращается.

После прекращения подачи пены на всей поверхности горючей жидкости образуется устойчивый пенный слой толщиной до 5 см, в течении 2

- 3 часов защищающий её от повторного воспламенения.

Методы оценки эффективности пенных средств тушения

Серийно выпускается большое количество различных пенообразователей. Поэтому возникает вопрос об эффективности разных видов пенообразователей. Существуют экспериментальные методы её определения. Например, по германским стандартам DIM огнетушащая эффективность пен на основе синтетических пенообразователей проверяется в полигонных условиях в два этапа.

На первом этапе в цилиндрический металлический противень с толщиной стенки 2 мм, площадью зеркала жидкости 4 м на водяную подушку заливается 100 л бензина. Время свободного горения ограничивается в пределах 60 с. Величина подачи рабочего водяного раствора из пенного ствола при тушении пожара низкократной пеной составляет 0,38 л/с, пеной средней кратности 0,15 л/с. Время основного тушения пеной низкой кратности не должно превышать 90 с, а время полного тушения 150 с. Потушенный нефтепродукт не должен воспламеняться от горящего факела в течении 5 минут. При тушении пеной средней кратности время тушения не должно превышать 60 с.

На втором этапе в цилиндрический резервуар с площадью зеркала жидкости 40 м на водяную подушку заливается 1000 л реактивного авиационного топлива. Время свободного горения 60 с. Время основного тушения загоревшегося продукта низкократной пеной не должно превышать 150 с, а время полного тушения 210 с. Через 5 минут после прекращения подачи пены в её слой на удалении 500 мм от борта резервуара вводится рамка с внешними размерами 400x400 мм. Пена из рамки удаляется. Топливо в рамке зажигается, а сама рамка удаляется из резервуара. В течении последующих 5 мин горение не должно распространяться по всей поверхности резервуара. Время полного тушения пеной средней кратности на втором этапе не должно превышать 75 с.

Методы определения огнетушащей эффективности пен, получаемых из протеиновых и фторпротеиновых пенообразователей, аналогичны вышеописанным, только используют разные значения времени тушения.

Критерии оценки эффективности тушения пожаров в резервуарах.

- Огонь потушен с наличием значительного остатка несгоревшего продукта;

- пожар потушен в течении одного часа с начала пенной атаки;

стоимость спасённого продукта выше стоимости веществ, использованных для тушения,