| Найти: | на: |

МЧС РОССИИ

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕН НОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ

УТ BE РЖДАЮ Начальник кафедры

2004 г.

Фондовая лекция по дисциплине

«Физшад-вимические основы развития и тушения пожаров»

ТЕМА: ПОЖАР КАК КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ. ОСНОВНЫЕПОНЯТИЯ ИОПРЕДЕЛЕНИЯ

СпециаЛноеть 330400 «Пожарная безопасность»

Рассмотрена и одобрена

на заседании методической секции

протокол № от « »_ __ 2004 г

МОСКВА 2004 г.

ПОЖАР КАК КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВИ ЯВЛЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные процессы, протекающиена пожаре.

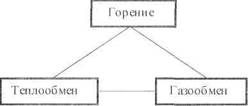

Пожар - это сложный комплекс физических и химических процессов, среди которых основным является процесс горения(рис. 1).Обстанов-канапожарах во многом зависитотусловий, в которых протекает процесс горения. Как правило, нареальных пожарах горение является диффузионным, т.е. скорость химической реакции зависит от количества воздуха, поступающего извне. По характеру газообмена пожары делятся на от/рытые и внутренние. Первые протекают наоткрытом пространстве, вторые-в помещениях.

При горении на открытых пожарах приток воздуха в зону химических реакций зависит главным образом от газодинамического режима образования горючей смеси. Если по то к горюч его газа или параламинарный, соотношение горючего и окислителя в смеси, поступающей в зону реакции, определяется законами диффузии. Если поток турбулентный - кдиф-фузии добавляется механическое перемешивание реагирующих компонентов. НИрааление и скорость распространения открытых пожаров зависят 0Tpa3MqTOB факела пламени, распределения горючих материалов или объектов, метеорологических условий.

На внутренних пожарах количество окислителя, вступающего в реакцию с горючими газами, зависит от притока воздуха в помещение. Поэтому параметры горения, соответственно, возможность и скорость распространения пожара определяются не только физико-химическими свойствами, количеством и характером распределения горючих материалов, но и такими факторами как проемность помецщшя, его высота, размеры очага. Если в силу ряда причин процесс горения не распространился на все горючие предметы или материалы, находящиеся впомещении, внутренний

1

2

пожар называется локальным; если произошел полный охват всего помещения — объемным.

По своей природе процесс горения представляет собой химическую реакцию между горючим веществом и окислителем, которая протекает с выделением тепла. Часть тепла расходуется в зоне химических реакций на нагрев продуктов горения, часть- передается в окружающую среду в виде излучения, юнвекцйрЁИ теплопроюдности, часть— идет на нагрев горючих материалов и поддержание горения. Во время пожара присутствуют все три вида теплообмена. Однако их соотношение может быть разным в зависимости отвидапожара, стадии его развития, свойств горючего вещества.

Рис. 1. Основные процессы, протекающие на пожарах.

Теплопроводность определяет время прогрева горючих материалов под действием теплового потока до температуры воспламенения и, следовательно, скорость распространения пожара. При установившемся горении теплопроводность определяет поведение строительных и ограждающих конструкций при пожаре*

Конвективный теплообмен значимо присутствует на всех стадиях пожаров. Как известно он обусловлен движением потоюв нагретых газов. Плотность газообразных продуктов горения значительно меньше плотности воздуха вследствие высотой температуры. Это вызывает подъемную силу, под действием которой они перемещаются вверх. На открытых пожарах эти юсходящие потоки практически не влияют на распространение

пламени науровне земли. Характер их движения (ламинарный или турбулентный) определяет условия образования смеси горючих газов с окисли-тел ем и п ар аметр ы процесса гор ени я.

При пожарах в помещениях влияние конвекции зависит от стации пожара, интенсивности тепловыделения в очаге, геометрии помещения и др. факторов. Напримф, при недостаточной вентиляции, под потолком может скапливаться теплый воздух. Очаг пожара в самом начале его развития, как правило, является точечным с небольшой интенсивностью тепловыделения. В этом случае разность плотностей восходящих газов и воз-духапо высоте помещения быстро убывает. Кроме того, факел, формируемый восходящими потоками, интенсивно охлаждается веледствие разбав-ления воздухом. Все это приводит ктому,что подъемная сил а уменьшается и может стать недостаточной для преодоления сил вязкого сопротивления ещедо того как газовый потокдостигнетпотолка. В тех случаях, когда такая силу ацияреализуется, происходит зад фжка фабатывания пожарных извещателей, помещение задымляется практически равномфно по всей высоте,что затрудняетэвакуацию людей.

По мере развития процесса горения темпфатура газов в конвективной колонке повышается, ее высота увеличивается и достигает потолка. Газы растекаются вдоль потолка, вызывая конвективный перенос тепла в строительные конструкции. Постепенно в конвективные потоки вовлекается весь объем воздух а, находящегося в помещении и начинают прогреваться горючие матфиалы, находящиеся далеко от очага пожара. Если федне-объемная температура газовой феды превысит темпфатуру воспламенения горючих матфиалов, может произойти мгновенный охват пламенем всего помещения. Это явление называется объемной вспышкой.

Чфез различные щели, технологические и вентиляционные отвф-стия, пустоты в стенах и пфекрытиях потоки нагретых газов проникают в

4

пруте помещения, способствуя распространению пожара по зданию, затрудняют ил и делают невозможной эвакуацию людей.

Излучение является определяющим видом передачи тепла на по жаре Т.К. era действие может проявляться на больших расстояниях. При прохождении теплового потокачерез газовую среду он ослабляется врезультате нототения и рассеяния лучистой энергии. Например, атмосферный воз-ч, содержащий частидйпыли и влаги во взвешенном состоянии, а также проммшленныедымыимеют коэффициентослабленияО.2-^03 •

I la внутренних пожарах, в помещениях с низким потолюм (обьнно

1И1СС 3 м) пламя вместе с конвективной колонкой быстро достигает потол-

Ш И отклоняется в горизонтальном направлении. В результате этого уве-

ИЧиннстся тепловой поток, действующий на материалы, расположенные

I ели тепловой поток превышает критическую величину, то, через

'оцененное время его действия, при появлении источника зажигания,

иучисмый материал мгновенно воспламеняется. Зависимость времени

ItCtUl «меч i i"i in я (т„) отвеличинытеплового по тока описывается формулой:

хв = ~—я (1)

(Ч~Чкр)

i к' I. и импирические коэффициенты: А=А,36'Ю , и=1,61; I/ падающий тепловой поток, кВт/м ; г/,,, критический тепловой поток, кВтА» . Иеличппа с/щ зависит от вида горючего материала. Например для !1)й древесины она составляет 10-4-12 кВт/м , для обугленной -16-ь20, 1< II 12 кВт/м , В отсутствие источника зажигания может произойти енмоюспламепение повфхности. Так сосновая древесина самовос-ИРМММСЯ при теплоюм потоке 33,5 кВт/мг через 120с;хлопчатобумаж-Нипишши ткань при теплоюмпотоке29,8 кВт/м -через9с.

По мфе увеличения геометрических размеров очага при развитии пожара в помещении, уменьшается количество воздуха, поступающего в конвективную колонку. Возрастает количество продуктов неполного сгорания и оптическая плотность дыма. Соответственно доля излучения в передаче теплау меньшается, а конвекции— юзрастает.

Для поддержания горения на пожаре необходим постоянный приток свежего юздуха в зону химических реакций и удаление из нее образующихся продуктов. Этот процесс называется газообменом. При пожарах на открьпом пространстве происходит газообмен зоны химических реакций с окружающей средой. Он лимитируется практически только диффузией окислителя. При пожарах впомещениях газообменом фактически является вентиляция помещения через проемы в ограждающих конструкциях, вызванная и регулируемая процессами горения и теплообмена. В то же время, чем болыперасход поступающего воздуха, тем более интенсивно протекает процесс горения, выше интенсивность тепловыделения, быстрее развивается пожар.

Таким образом, процессы горения, тепло- и газообмена являются взаимосвязанными. Следствия этих трех процессов определяют то, что называется обстановкой на пожаре. Так, интенсивность тепловыделения определяет возможность и скорость распространения пожара путем нагрева веществ и материалов до температуры воспламенения или самовоспламенения. Под действием тепловых потоков строительные конструкции теряют несущую способность. Это приводит к их обрушению, травмированию и гибели людей, а также затрудняет ведение боевых действий. Газообмен влияет на интенсивность тепловыделения при сгорании горючего вещества. Но самое главное, он определяет количество и состав газообразных продуктов горения. Это те факторы, которыеобуславливаютотравлениеи гибель людей, задымление путей эвакуации. Газы, выбрасываемые из го-

5

6

рящих помещении, имеют высолю темпфатуру, что приводит к предварительному подогреву сгораемых мвтсрналови увеличению смэрости распространения пожара. Кроме того, интенсивность поступления воздуха в помещение может быть недостаточной для полного сгорания газов, выделяемых горящим веществом. Тогда образование и воспламенение горючей смеси происходит также за пределами первоначального очага. В таких случаях новые очаги пожара могут возникать, причем одновременно, в самых неожиданных местах здания.

Зоны пожаров.

Все пространство, в котором протекает пожар, и юкруг него принято делить на три зоны.

Зона горения— это часть прослранства, в котором происходит процесс горения, как в гомогенном, так и в гетерогенном режимах. При пожарах газов и жидкостей зоной горения считается объем видимого пламени. Горение твердых горючих материалов (ТГМ), в силу ряда причин, рассмотренных выше, может быть беспламенным (гетер о генным), У некоторых ТГМ (табака, хлопка, войлока и др.) этот вид горения является преобладающим. В этих случаях зона горения совпадает с поверхностью горения. Для большинства же ТГМ на по жаре характерно наличие обоих видов горения. Их соотношение зависит от степени выгорания материала, а также отдоступа воздуха к поверхности, с которой выделяются газообразные проду кты п ирол и за.

На внутренних пожарах при полном охвате пламенем помещения зоной горения считается весь его объем. До этого момента, т.е. на стадии распространения пожара, в зону горения включаются объем пламени и тлеющие участки материала.

Зона теплового воздействия- это часть пространства, примыкающая к зоне горения, в которой процессы теплообмена приводят к заметному

изменению состояния материалов и конструкции, а также делают невозможным пребывание людей без средств тепло вой защиты.

Наот1фытых пожарах граница зоны тепло го го во зд ей ствия определяется главным образом интенсивностью излучения. Тепло, передаваемое конвекцией, в основном уходит в верхние слои атмосферы и не влияет на обстановку напожаре. Поэтому наоткрытых пожарах безопасные расстояния (противопожарные разрывы) рассчитывают по величине лучистого теплового потока,предельно-допустимого дляданного сгораемого материала или конструкции.

На внутренвдр пожарах зона теплового воздействия ограничена строительными конструкциями. Факел пламени, вырывающийся из проемов, облучает фасад здания и конструкции^расположенные выше. Принято считать, что при развившемся пожаре пламя достигает середины вышерасположенного этажа. Если горятдва или больше этажей, расположенных один над другим, пламя вытягивается. Это объясняется тем, что газы, поступающие в факел из каждого этажа, не успевают сразу смешиваться с воздухом и горючая смесь образуется во время их движения в конвективной колонке. Граница зоны теплою го возд ей ствия, определяемая конвективными потоками в здании, зависит от вентиляции здания. Чем сильнее газы, выходящие из помещения с очагом пожара разбавляются воздухом, тем ниже их температураи корочезонатеплоюго воздействия.

Зона задымления- часть пространства, примыкающая к зоне горения и заполненная дымовыми газами в концентрациях, создающих угрозу жизни и здоровью людей или затрудняющих действия пожарных подразделений. Протяженность зоны задымления определяется конвективными потоками газов, выходящих из зоны горения.

Угроза здоровью и жизни людей создается при увеличении оптической плотности дымадо предельного значения, достижении предельно до-

7

8

пустимой концентрации токсичных компоненте в дыма. Оптическая плотность D характеризует степень ослабления света при прохождении через слой дыма определенной толщины. Она выражается как десятичный логарифм отношения интенсивности лучей света в воздухе/0 к их интенсивности /д.послепрохождения слоя дыма толщиной х:

D=lgl0/lx. (2)

Как правило, при измерении D для характеристики плотности дыма принимают х yj 1 м. Чем выше оптическая плотность, тем меньше расстояние, на котором человек видит сквозь слой дыма. Если объект освещается спереди (т.е. человек видит его в отраженном свете), то дальность его видимости в дыму L практически обратно пропорциональна оптической плотности I) на I м:

L=\ID,m Щ

При освещении сзади контур объекта виден набольшемрасстоянии:

L=2$/D,m (4)

Дым, выделяемый при пожаре, обьино имеет£> > 10. Соответственно, видимость в таких условиях составит всего 10 ♦ 25 см. На путях IN куациш Людей взданиях видимость/, должна быть не менее 5м, что соответствует оптической плотности (при х = 1м) равной 0,2. Для выполнения этого требования выделяющийся в очаге дым необходимо разбавлять воздухом в50 раз.

На открытых пожарах положение зоны задымления зависит от площади пожараи скорости ветра.При скорости ветраменьше2 м/сдыму\о дит вверх, а при скорости ветраболее 8 м/с - прижимается К земле, но интенсивно разбавляется воздухом. В обоих случаях дым прamiiчески не оказывает влияния на действия людей. Т.о. наоткрытых пожарах зона задымления проявляется при скорости ветраот2 до 8 м/с,

На внутренних пожарах дым является наиболее опасным фактором. Размеры зоны задымления в помещении (здании) зависят отусловий распространения газовых потоков и газообмена очага пожара с внешней средой.

Параметры пожаров.

При исследовании, а также решении практических задач, связанных с профилактикой и тушением пожаров необходимо знание их параметров.

Продолжительность (время) пожара - т„. Продолжительностью пожара называется время с момента его возникновения до прекращения процесса горения. Процесс горения может прекратиться самопроизвольно (самозатухание пожара), в результате выгорания горючего или применения огнетушащих веществ. В последнем случае т„ складывается из времени свободного развития и времени тушениш.'

Площадь пожара - S„. Площадью пожара называется площадь проекции зоны горения на горизонтальную или вертикальную плоскость. Как правило, используется проекция зоны горения на горизонтальную плоскость. Горение жидкостей и газов является гомогенным. Горшие ТГМ может протекать как в гомогенном, так и в гетерогеном режимах. Поэтому в площадьпожаравключаютсяучастки поверхности, на которых происходит как гомогенное, так и гетерогенное горение.

Составляющая площади пожара, над которой существует пламя -^юмогЗависитотпритока воздуха в зону горения. При небольших размерах факела приток юздуха обеспечивает образование горючей смеси практически во всем его объеме. Тогда 5ЮМ0Г = Sn. По мере распространения пожара, края фронта пламени удаляются друготдругаи воздуху все труднее проникать в зону горения. В результате этого внутри факела образуется область, в которой выделяющимся газообразным продуктам пиролиза не хватает о кисли тел я для сгорания.

У

10

Наоткрытых пожарах дальнейшее распространение фронта пламени сопровождается разделением факела на несколько более мелких. Высота пламени при этом уменьшается, а площадь проекции (т.е. S„) возрастает. Гор ениеТГМ на открытых пожарах в гетеро генный режим переходит в результате выгорания горючего. Т.е. площадь открытых пожаров ТГМ увеличивается, главным образом засчетроста5гомог(рис.2).

Рис. 2. Распространение открытого пожара ТГМ.

На внутренних Пожарах часто встречается ситуация, когда нехватка кислорода приводит к ограничению объема пламени. Наступает момент, когда площадь, над которой возможно пламенное горение (SroM0I.), ограничена притоком воздуха, а общая площадь пожара увеличивается за счет ростаплощади гетерогенного горения(5,ге1.фОГ).

Рис. 3. Распространение пожара в помещении

Площадь поверхности горешя - Snl. Этот параметр характеризует реальную площадь горючего, которая участвует в горении, т.е. выделяет горючие газы при пиролизе или испарении, а также взаимодействует с

окислителем в гетерогенном режиме. Площадь поверхноста горения опре-дел яет интен си вно сть выд ел ения тепл а на по жар е.

Линейная скорость распространения пожара ~ г„ (м/с, м/мин). Под этим параметром понимают путь, который на данном объекте проходит фронт пламени в единицу времени.. Величина % определяет площадь пожара наданньй момент. Она зависит от вида горючего, характеристик пожарной нагрузки, видапожараи др. факторов.

Наибольшей скоростью распространения пламени обладают газы т.к. в гомогенных системах она определяется скоростью химической реакции (при кинетическом горении) или скоростью диффузии окислителя (при диффузионном горении). В предварительно перемешанных газовых смесях при дефлаграционном горений ул составляет от 0,5 до 50 м/с, при детонационном горении она может достигать скорости звука в данном газе.

Для юнден сиро ванных горючих (жидкостей и твердых материалов) скорость распространения пламени определяется временем образования над поверхностью концентрации пара или газообразных продуктов пиролиза, равной НКПР. Чем выше начальная температура материала, тем меньше времени затрачивается на создание горючей смеси, тем больше v„. При температурах выше температуры воспламенения пламя распространя-етсяуженепо поверхности материала, апо парогазовой смеси.Например, для жидкостей с температурой ниже температуры воспламенения щ в большинстве случаев не превышает 0,05м/с, а для жидкостей, имеющих температуру выше температуры воспламенения,онадостигает0,5м/с и более.

У твердых горючщ материалов (ТГМ) большое влияние на % оказывает также направление распространения пламени. Так скорости распро-страненияпо вертикальным поверхностям сверху внизи снизу вверх могут

11

различаться в 10 раз, а по горизонтальным и вертикальным поверхностям -в 5-6 раз.

Площадь пожара в реальных условиях зависит не только от скорости распространения пламени по поверхности ТГМ, но и от скорости его перехода с одного предмета на другой. Поэтому на v„ влияет также характер размещения горючих изделий и материалов на объекте, интенсивность теплового излучения, направление и скорость газовых потоков. При рассредоточенной пожарной нагрузке интенсивности излучения от горящего предмета может быть недостаточно для воспламенения материалов соседних предметов. Тогда по жар не распространится на всю площадьобъектаи о стан ется л о кап ьн ым.

Величина v„ зависит также от состава газовой среды, поступающей в зону горения. Так, на внутренних пожарах, по мере развития процесса горения, концентрация кислорода в газовой ср еде уменьшается, температура пламени и, соответственно, его излучательная способность снижаются. Это приюдит к уменьшению скорости распространения пламени по поверхности горючего. Вместе с тем, температура газоюй среды в помещениях часто достигает температуры воспламенения материаловдо того как пожар охватит все помещение. В этих случаях перед фронтом пламени образуется газоюздушная смесь на нижнем концентрационном пределе, по которой пламя распространяется со скоростью до 50 м/с, т.е. практически мгно венно. Это явление называется объемной (общей) вспышкой.

Таким образом, линейная скоростьраспространения пламени зависит оточень многих факторов, прогнозировать которые чрезвычайно сложно. По этому при пожарно-технических расчетах используют усредненные значения vn, полученные в результате анализа параметров пожаров нараз-личных объектах.

В ряде случаев, вместо v„ болееудобно использовать скорость роста площади пожар а—у,. Ее значения также получают врезультате статистического анализапараметровпожаровнаоднотипных объектах.

Массовая скорость выгорашя. По физическому смыслу этот параметр представляет собой скорость газификации горючего. Он показывает, какая масса ТГМ или жидкости при горении переходит в газообразное состояние в единицу времен!}. Очевидно, что чем больше площадь поверхности, с которой происходит газовыделение, тем выше потеря массы. Поэтому различают массовую скорость выгорания абсолютную - vM (кг/с, кг/мин), приведенную - v'„ = vjs„ [кг^с-ivr), кг/(мин-м )] и удельную -v„ =v%JSnl [кг/(с-м ), кгДмин-мг)].

Для жидкостей приведенная и удельная массовые скорости выгорания равны, поскольку Sn m SnT. Твердые горючие материалы, как правило, обладают развитой поверхностью. В этом случае »* .$>« , Чем больше отношение SaJS„, тем сильнее различаются у' и у , Для практических расчетов, как правило, используют приведенную массовую скорость выгорания т.к. значения5пг дляреальной пожарной нагрузки, имеющей развитую поверхность, определитьочень сложно.

Массовая скорость выгорания зависит от очень многих факторов: вида горючего, характеристик пожарной нагрузки, условий горения. Например, массовая скорость выгорания одного и того же вещества при пожаре в помещении может быть в несколько раз выше, чем на открытом пожаре, не смотря наочевидный недостаток воздуха. Для ТГМ она существенно зависит от соотношения SnrJS„. При увеличении Snr/S„ до определенного предела она возрастает, а затем снижается вследствие затрудненности доступа кислород а к скрытым участкам поверхности горения.

13

14

(GJ к теоретически необходимому для сгорания материала с массовой скоростью v„(GB°):

a = GJG°. (6)

Теоретически необходимый расход воздуханаходится по формуле:

G° = vMVB°pB (7)

где: VB° - теоретический объем воздуха, м"7кт;

рв - плотность воздуха, кгАг1. По величине а. можно оценить концентрацию кислорода(ср,) в продуктах горенияиз выражения:

а —21/(21 -срк) (8)

Если при развитии пожара срк понизится до значения, предельного для горения данного горючего материала, то резкий приток воздуха может вызвать объемную вспышку и выброспламени в смежноепомещение.

Пожарная нагрузка. Динамика и параметры пожаров во многом зависят от сюйств и количества горючих материалов, находящихся на объекте. Дляучета этого фактора используется параметр, называемый пожарной нагрузкой - РПН. Она представляет собой суммарную массу горючих веществ и материалов, приходящихся на 1 м2 площади их размещения S, т.е.:

Рм = ZM/5, кг/м2 (9)

где М[ — масса i-ro горючего материала, кг.

Пожарную нагрузку разделяют на постоянную и временную. Постоянную нагрузку составляют сгораемые элементы строительных конструкций зданий и сооружений. Состав временной пожарной нагрузки зависит от назначения и характера использования помещения (объекта). Например пожарную нагрузку деревянного жилого дома составляют в основном строительные конструкции, а также предметы мебели и быта. Масса строительных конструкций остается постоянной в течение длительного

15

16

периода If)смени (постоянная нагрузка), а масса предметов мебели и быта может измени и,си несколько раз за время эксплуатации дома (временная , нагрузка).

Все горючие вещества и материалы, находящиеся наобъекте, можно рассматривать, как по'К'пппашлые источники энергии, которые при пожа-ребудут выделять тслло*Очсиилно, что уровень пожарной опасности объекта тем выше, чем болыис 'Жсргии на нем запасено. Поэтому при характеристике степени пожарной опасности объектов произюдсгвенного и складского назначения иеиолыукч тепловой жвивалентпожарной нагрузки £,МДж/м2:

s Ц'ЛД. (10)

где; fin ми ними I сплоти 14 мрнини м и i оршчегомнтсриала, кДж/кг; А/, - ммесп 11 о iupntMi'iо 11ni pniiiiii. н

По величине;; определит i (( s четом ринк мругих факторов) категорию помешенпн и штсм (JKipMiipyioi MiMIUU'Ki средств противопожарной защиты