В настоящее время применяются следующие методы обоснования необходимости применения и выбора вида АППЗ: нормативный и расчетные.

- основных технических решений, принятых в проекте (оборудование установок пожарной автоматики и др.);

- электропитания (надежность электроснабжения);

- размещения оборудования (насосная станция, станционное помещение, диспетчерская и др.);

- заземления;

- профессионального и квалификационного состава эксплуатационного персонала;

- мероприятий по охране труда и технике безопасности.

Проектно-сметная документация на установки пожарной автоматики, разработанная в соответствии с действующими строительными нормами, правилами, инструкциями и ГОСТами, согласованию с органами госпож-надзора не подлежит.

Документация, выполненная с отступлениями от действующих норм, подлежит согласованию в части этих отступлений с органами ГПН и заинтересованными организациями.

После выполнения проектно-изыскательских работ проектная организация высылает заказчику в установленном порядке проектно-сметную документацию.

Роль органов Госпожнадзора на этой стадии заключается в своевременном и правильном определении необходимости оборудования объекта АУП, вручении предписания, контроле за своевременной подачей заявки на проектирование, включением в план проектирования.

На стадии разработки или после выдачи проекта органы ГПН осуществляют контроль за полнотой выполнения противопожарных требований действующих норм, а также своевременным внесением проектной организацией изменений и дополнений по выявленным недочетам.

Проектирование сложных систем АППЗ крупных и сложных промышленных предприятий, зданий и сооружений, объектов с большим пребыванием людей или скоплением больших материальных ценностей поручают специализированным проектным организациям.

9.4. Основные принципы анализа проектных решений систем пожарной автоматики

При анализе проектных решений надо рассматривать следующие основные показатели установки:

- соответствие требуемым параметрам защиты данного помещения;

- соответствие проекта требованиям по полноте управляющих и информационных сигналов;

269

- эффективное применение технических средств и наличие на них сертификатов;

- способ и технические средства передачи сигнала о пожаре в пожарную охрану;

- информативность АПС.

Для рассмотрения и согласования проектов АУП проектная организация представляет в территориальный орган ГПС следующие материалы:

- сопроводительное письмо;

- лицензию на соответствующий вид деятельности, выданную органами ГПС (для действующих объектов) или органами лицензирования Госстроя России (для строящихся и реконструируемых объектов);

- комплект проектной документации на АУП.

Проектная документация должна быть оформлена в установленном порядке, подписана главным инженером, авторами проекта и иметь архивные номера.

Комплект проектной документации на автоматическую систему (установку) пожаротушения или автоматическую систему (установку) пожарной сигнализации, представляемый на согласование органам ГПН, должен как минимум содержать:

- задание на проектирование;

- проектно-сметную документацию на стадии проекта (рабочего проекта).

Задание на проектирование должно быть разработано, оформлено, согласовано и утверждено в соответствии с порядком и правилами.

Задание на проектирование может быть согласовано с территориальными органами ГПС.

Порядок рассмотрения и согласования проектов

В процессе рассмотрения проекта АУП необходимо проконтролировать:

- наличие сертификатов пожарной безопасности для составляющих элементов АУП;

- соответствие исполнения компонентов систем условиям применения;

- правильность выбора метода тушения (объемный, локальный), типа АУП;

- правильность выбора огнетушащего вещества и принятой для него в расчетах нормативной концентрации (или других нормативных параметров);

- соответствие размеров объекта (защищаемого помещения) и видов технологических процессов производств требованиям норм на применимость соответствующих огнетушащих веществ, типов АУП;

- соответствие ограничений на максимальный суммарный объем, площадь, высоту, степень негерметичности объекта и т. п. требованиям норм для АУП соответствующего типа;

- соответствие принятых в проекте расчетных геометрических характеристик объекта фактическим;

- соответствие допустимого для применения ОТВ напряжения электрооборудования имеющемуся на объекте;

- правильность выбора параметров подачи ОТВ в соответствии с требованиями норм ПБ для данных типов АУП;

- продолжительность подачи (времени выпуска) ОТВ;

- интенсивность подачи (секундного расхода) ОТВ;

- суммарное количество ОТВ;

- инерционность АУП;

- алгоритм подачи ОТВ (последовательности включения направлений, батарей, модулей, баллонов, ГОА и т. п.);

- обеспечение выполнения команд и сигналов электроуправления в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009–83* [6], НПБ 88–2001* [19] и нормами на данный тип АУП;

- правильность расстановки насадков или оросителей;

- обеспечение равномерности распределения ОТВ (по объему, площади, высоте защищаемого объекта);

- принятые в проекте значения времени эвакуации обслуживающего персонала из защищаемого помещения и задержки пуска ОТВ, запаса и резерва ОТВ (модулей, ГОА и т. п.) и их соответствие нормам ПБ для данного типа АСПТ;

- наличие проектных решений по обеспечению взаимодействия пожарной автоматики с инженерным оборудованием объекта;

- наличие устройств (или применение других проектных решений) для удаления ОТВ и продуктов горения после окончания тушения пожара;

- наличие проектных решений по обеспечению заправки, дозаправки ОТВ или средств пожаротушения, обеспечение при необходимости соответствующих услуг сервисной организацией;

- предусмотрение в спецификации ЗИПа АУП на модули, батареи, распределительные устройства, узлы пуска и т. д.;

- соблюдение требований норм ПБ, СНиП, ПУЭ по размещению и компоновке на объекте узлов АУП, средств, входящих в состав АПС, и наличие для них соответствующих заключений специализированных организаций о соответствии их исполнения, категории производства (особенно для помещений с категориями производств А и Б по НПБ 105-03 [50] и взрывоопасными зонами по ПУЭ);

- эффективность примененных пожарных извещателей;

271

- соответствие заданной в проекте надежности АУП, указанной в ТЗ

или требуемой соответствующими нормами ПБ для данного типа АУП;

- соответствие окраски элементов АУП, предусмотренной ГОСТ 12.4.026–76* [56] и нормами ПБ для данного типа АУП;

- категорию электропитания АУП и ее соответствие требованиям норм.

При контроле правильности выбора ОТВ следует руководствоваться техническим заданием на проектирование АУП, СНиП, нормами и правилами ПБ, ведомственными нормами и правилами, рекомендациями ВНИИПО применительно к особенностям защищаемого объекта.

При расчете АУП должна быть принята величина нормативной концентрации, равная максимальному значению для материалов, применяемых в защищаемом помещении (при использовании таких нормативных параметров, как защищаемые единицей массы ОТВ площадь и объем, необходимо принимать минимальные значения этих параметров для материалов, применяемых в защищаемом помещении).

Огнетушащее вещество, принятое для применения в АУП, должно соответствовать следующим требованиям:

а) быть эффективным для тушения пожаров горючих веществ, имею

щихся на объекте;

б) быть совместимым с материалами и оборудованием (в том числе

электрооборудованием) защищаемого объекта;

в) быть безопасным по отношению к персоналу защищаемого объекта,

с учетом условий применения (ОТВ) и возможности эвакуации персонала;

г) отвечать требованиям охраны окружающей среды;

д) огнетушащие и физические свойства ОТВ должны позволять его

хранение и эффективное применение в диапазоне температур эксплуата

ции объекта.

Рассмотрение и согласование отступлений от норм проектирования и проектных решений, на которые отсутствуют нормы проектирования, должны осуществляться в порядке, установленном НПБ 03–93 [76] при наличии рекомендаций или заключения специализированной научно-исследовательской организации по указанному отступлению.

При рассмотрении проектов АУП, выполненных зарубежной фирмой, не имеющей лицензии ГПС на проведение данного вида работ (случай комплексной поставки защищаемого оборудования и установки), необходимо руководствоваться требованием НПБ 04–93 [77].

По выявленным государственным инспектором в проектно-сметной документации отступлениям и нарушениям требований пожарной безопасности генеральному проектировщику вручается предписание. При необходимости копия предписания для сведения направляется заказчику, генеральному подрядчику и в вышестоящий орган управления ГПС.

272

Государственные инспекторы при рассмотрении проектной документации не должны делать какие-либо записи и ставить штампы на технической документации проекта. Допускается оформлять письменное заключение о соответствии представленной на рассмотрение проектной документации требованиям пожарной безопасности.

Особенности экспертизы проектов автоматических установок водяного пожаротушения

При проектировании автоматических установок водяного пожаротушения необходимо руководствоваться НПБ 88–2001*, Методическими рекомендациями [19, 78].

При рассмотрении проектов установок водяного пожаротушения необходимо обратить внимание на соблюдение следующих требований.

АУВП следует проектировать для защиты помещений высотой не более 20 м.

В зависимости от температуры воздуха в защищаемом помещении проверяют принятый в проекте тип спринклерной установки:

- водозаполненная – для помещений с температурой воздуха 5 °С и выше;

- воздушная – для неотапливаемых помещений зданий, расположенных в районах с продолжительностью периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 5 °С.

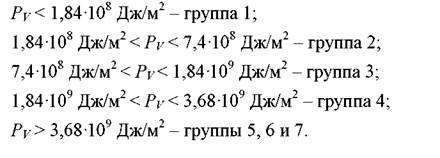

В соответствии с проектными данными о пожарной опасности технологического процесса в защищаемом помещении необходимо проверить правильность принятой в задании на проектирование группы пожарной опасности помещения.

Проверяют выбранные основные расчетные параметры установки:

- интенсивность орошения;

- площадь, защищаемая одним оросителем;

- защищаемая площадь (для определения расхода воды, раствора пенообразователя);

- продолжительность работы установки;

- расстояние между оросителями.

Проверяют правильность выбора схемы размещения оросителей.

Проверяют правильность выбора спринклерных оросителей. Спринк-лерные оросители следует устанавливать в помещениях или в оборудовании с максимальной температурой окружающего воздуха, °С:

- до 50 – с температурой разрушения теплового замка 72 °С;

- от 51 до 70 – с температурой разрушения теплового замка 93 °С;

- от 71 до 100 – с температурой разрушения теплового замка 141 °С;

- от 101 до 140 – с температурой разрушения теплового замка 182 °С;

- от 141 до 200 – с температурой разрушения теплового замка 240 °С.

273

Проверяют правильность выбора и размещения узлов управления. Тип узла управления (электрозадвижка, клапан с гидравлическим или электрическим включением) должен приниматься в зависимости от типа импульсного устройства побудительной системы. Следует иметь в виду, что узлы управления с электроприводом невзрывозащищенного исполнения устанавливать непосредственно в помещениях с производствами категорий А, Б, В не допускается. Это требование относится также к сигнализатору давления (СД) и электроконтактному манометру (ЭКМ).

Проверяют правильность выбора устройства и схемы трассировки трубопроводов.

При оценке правильности выбора водопитателей необходимо руководствоваться следующими соображениями. Водяные установки, в которых в качестве побудителей (датчиков) используют спринклеры или легкоплавкие тросовые замки, обеспечиваются импульсным устройством и основным во-допитателем. Спринклерные установки, в которых насос (основной водопи-татель) включается вручную, должны иметь автоматический водопитатель.

При экспертизе проекта насосных станций или насосов-повысителей для обеспечения работы спринклерных установок следует учитывать следующее.

Количество насосов должно быть не менее двух (один рабочий, другой резервный). В отдельных случаях по согласованию с органами Госпожнад-зора допускается установка одного насоса с автоматическим пуском. Привод насосов должен осуществляться от электродвигателей. Каждый насос должен быть рассчитан на подачу полного расчетного расхода воды.

Питание электродвигателей насосов как потребителей I категории должно быть предусмотрено от двух независимых (радиальных) фидеров.

В схеме электроуправления насосной должна быть предусмотрена автоматизация следующих операций: пуск рабочего насоса; пуск резервного насоса в случае отказа или невыхода на режим рабочего насоса; открытие запорной арматуры с электроприводом; переключение цепей управления с рабочего на резервный ввод (фидер); формирование командного импульса на отключение технологического оборудования (в случае необходимости).

Остановку пожарных насосов предусматривают, как правило, из помещения насосной станции или из дежурного помещения.

Правильность гидравлического расчета установок проверяется по методике, изложенной в Приложении НПБ [19].

Гидравлический расчет спринклерной сети имеет целью определение расхода воды у «диктующих» спринклеров; сравнение удельного расхода (интенсивности орошения) с требуемым (нормативным), а также определение необходимого напора у водопитателей и наиболее экономичных диаметров труб.

274

Расчету сети предшествует изображение аксонометрической схемы с указанием на ней размеров и диаметров участков труб. Расчет сети производят, исходя из характеристик, например, истечения из оросителя, трения в трубопроводе и др.

Особенности экспертизы проектов автоматических установок пенного пожаротушения

Требования к проектированию автоматических установок пенного пожаротушения изложены в НПБ 88–2001*, Методических рекомендациях [19, 78].

При рассмотрении проектов установок пенного пожаротушения необходимо обратить внимание на соблюдение следующих требований:

- оценивают совместимость пены и эффективность тушения ею веществ, имеющихся в защищаемой зоне. Например, при тушении пожаров спиртов и других полярных жидкостей для получения пены следует использовать специальный пенообразователь;

- выбор метода тушения и соответственно типа АУПП производят в зависимости от характера развития возможного пожара и объемно-планировочных решений защищаемого помещения;

- выбор и размещение датчиков, спринклеров, тросовых замков, пожарных извещателей для систем пуска установок производят в соответствии с НПБ 88–2001* [19];

- в соответствии с выбранным методом тушения и типом АУПП, а также с учетом геометрии защищаемого оборудования определяют вид пе-нообразующего устройства (генератора, оросителя);

- к узлам управления и трассировке трубопроводов предъявляются те же требования, что и для водяных установок, но объединение трубопроводов пенных установок с водопроводами питьевого назначения не допускается;

- при устройстве АУПП требования к водопитателям насосной станции такие же, как и для АУВП за исключением следующих моментов:

а) для получения пенообразующего раствора используют дозирующие

устройства автоматического типа (баки-дозаторы с трубой Вентури, эжектор-

ные дозаторы, дозаторы типа ДА и насосы-дозаторы), также применяют спо

соб предварительного приготовления раствора пенообразователя в емкостях;

б) при проектировании пенных установок с насосом-дозатором напор,

создаваемый им в точке присоединения к напорному трубопроводу основ

ного водопитателя, не должен превышать более чем на 3 м напора, созда

ваемого в этой точке основным водопитателем;

в) схема трубопроводов насосной станции должна предусматривать

возможность перемешивания водного раствора пенообразователя в резер

вуаре и подводящих кольцевых трубопроводах с помощью основного во-

допитателя-насоса;

275

г) расчетное время тушения, в течение которого подается полный расчетный расход раствора пенообразователя, должно быть равным (за исключением установок объемного пожаротушения):

- 15 мин для помещений категорий А, Б, В1 по взрывопожарной опасности;

- 10 мин для помещений категорий В2–В4 по пожарной опасности;

- должен быть предусмотрен 100%-ный резерв пенообразователя, равный расчетному объему;

- в системе дозирования пенообразователь следует хранить в металлической емкости с внутренним антикоррозионным покрытием;

- в системе дозирования с насосом-дозатором должно быть предусмотрено два насоса: рабочий и резервный – для подачи пенообразователя к дозирующему устройству, например, диафрагме или шайбе;

- АУПП с заранее подготовленным раствором пенообразователя должна быть оборудована специальным насосом с ручным включением для перекачивания пенообразователя из транспортной тары в резервуар для раствора;

- подача пенообразователя в резервуар, предварительно заполненный расчетным количеством воды, должна осуществляться через перфорированный трубопровод, уложенный по периметру резервуара на 0,1 м ниже уровня воды в нем;

- при хранении раствора пенообразователя в железобетонных резервуарах должно быть предусмотрено покрытие их внутренней поверхности эпоксидными смолами или другими веществами, обеспечивающими недопустимость контакта между раствором пенообразователя и железобетонной поверхностью резервуара;

- для слива пенообразователя или его раствора в случае проведения ремонтно-профилактических работ в пенных АСПТ должны быть предусмотрены резервные емкости (баки, резервуары);

- в качестве источника питания для пенных АСПТ должны использоваться водопроводы непитьевого назначения с насосными станциями;

- гидравлический расчет сети пенной АСПТ производится по той же методике, что и водяных АСПТ;

- диаметры трубопроводов пенных АСПТ определяют гидравличе

ским расчетом. При этом скорость движения пенообразующего раствора в

трубе не должна превышать 10 м/с.

Особенности экспертизы проектов установок газового пожаротушения

Элементы установок газового пожаротушения, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации, должны иметь соответствующий сертификат.

Остальное оборудование, изделия и материалы, применяемые в УГП, должны иметь документы, удостоверяющие их качество, и соответствовать условиям применения и спецификации проекта. ГОС и газы-вытеснители, применяемые в УГП, должны также соответствовать пп. 4.3–4.5 ГОСТ Р 50969–95 [31].

При экспертизе проектов необходимо проконтролировать целесообразность применения УГП.

УГП применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования (с напряжением не выше допустимого для данного ГОС).

Негерметичность помещений, в которых применяются объемные УГП, не должна превышать значений, указанных в НПБ 88–2001* [19].

Проектирование УГП для помещений с большими значениями негерметичности должно осуществляться на основании рекомендаций ВНИИПО.

УГП не эффективны для тушения пожаров ряда материалов, указанных в НПБ 88–2001* [19], и не должны в этих случаях применяться.

По способу тушения УГП могут быть разделены на объемные и объемно-локальные. Предпочтительно применение объемного способа тушения.

УГП по своим техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ Р 50969–95 [31].

Расчет установок газового пожаротушения

Расчет УГП должен быть выполнен в соответствии с НПБ 88–2001* [19] и методиками, изложенными в гл. 4 данного учебника. При наличии отступлений по любому параметру расчет проводится по методикам, согласованным в установленном порядке. При этом следует обратить внимание на правильный учет негерметичности защищаемого помещения и правильный выбор нормативной огнетушащей концентрации ГОС. Последняя величина должна приниматься равной максимальному значению огнету-шащей концентрации из всех горючих веществ, находящихся в защищаемом помещении.

Гидравлический расчет УГП

Гидравлический расчет УГП имеет целью определение количества насадков и подбор диаметров трубопроводов, обеспечивающих равномерную подачу ГОС в помещение за время, не превышающее 10 с для модульных УГП и 15 с – для централизованных (без учета инерционности установки). Для установок, использующих в качестве ГОС СО2, время выпуска не должно превышать 60 с.

Методика расчета диаметров трубопроводов и количества насадков для установок низкого давления с двуокисью углерода приведена в НПБ

88–2001* [19].

Для установок высокого давления с двуокисью углерода и других газов гидравлический расчет производится по методикам, согласованным в установленном порядке.

277

Оборудование и длину трубопроводов при расчете и последующем проектировании УГП необходимо выбирать из условия, чтобы инерционность работы УГП не превышала 15 с.

Разница расходов ГОС между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать 20 %.

Выбор схемы размещения насадков, разводки трубопроводов

Выбор схемы размещения насадков должен производиться, исходя из задачи равномерного распределения ГОС в защищаемом помещении при оптимальных диаметрах труб и наименьшей металлоемкости системы.

Резерв (запас) УГП

Централизованные УГП должны иметь 100%-ный резерв ГОС. Модульные системы должны иметь 100%-ный запас ГОС из расчета полной замены модулей пожаротушения в установке, защищающей максимальное по объему помещение на объекте.

Эвакуация людей из защищаемых помещений

При рассмотрении проектов УГП следует обратить особое внимание на наличие персонала и условия его эвакуации. В соответствии с НПБ 88– 2001* время задержки выпуска ГОС должно быть больше времени, необходимого для эвакуации людей из помещения, и не должно быть менее 10 с. Время, необходимое для эвакуации людей из помещения, определяется по методике, изложенной в СП 21-101–98, ГОСТ 12.1.004–91.

Установки газового пожаротушения для защиты помещений, имеющих взрывоопасные производства

При защите помещений категорий А или Б по НПБ 105-03 [50] или имеющих взрывоопасные зоны по ПУЭ оборудование УГП должно иметь взрывозащищенное исполнение необходимого уровня, подтвержденное заключением соответствующей специализированной организации, либо вынесено за пределы взрывоопасных зон с соблюдением требований действующих норм и ПУЭ.

Окраска трубопроводов, баллонов и других элементов УГП должна соответствовать ГОСТ 12.4.026 [56], пп. 4.27–4.28 ГОСТ Р 50969–95 [31].

Особенности экспертизы проектов установок аэрозольного пожаротушения

Требования к проектированию установок аэрозольного пожаротушения (УАП) изложены в НПБ 88–2001*, Методических рекомендациях [19, 78].

Генераторы огнетушащего аэрозоля, применяемые в составе УАП, и другие элементы установки, подлежащие сертификации, должны иметь сертификат пожарной безопасности.

278

УАП могут применяться для тушения (ликвидации) объемным способом пожаров подкласса А2 и класса В, по ГОСТ 27331-87 [29], в помещениях высотой не более 10 м и параметром негерметичности не более 0,001-0,04 м-1 , в зависимости от объема защищаемого помещения.

При этом допускается наличие в указанных помещениях горючих материалов, горение которых относится к пожарам подкласса А1 по ГОСТ 27331-87 [29], в количествах, тушение пожара которых может быть осуществлено штатными ручными средствами, предусмотренными ППБ 01-03 [2] и НПБ 155-2002 [79].

УАП не должны применяться в помещениях категорий А и Б и в помещениях складского назначения категорий В1-В2 по НПБ.

В составе УАП не должны применяться генераторы огнетушащего аэрозоля 1 типа по ГОСТ Р 51046-97 [48] (с температурой газоаэрозольных продуктов на срезе выходных отверстий ГОА выше 500 °С) в помещениях зданий и сооружений III и ниже степени огнестойкости по СНиП 21-01-97 [52] и помещениях категорий А, Б по НПБ 105-03 [50].

Возможность применения УАП для защиты помещений категорий А и Б по НПБ 105-03 [50] или имеющих взрывоопасные зоны по ПУЭ, а также помещений, имеющих отступления от требований норм проектирования, в каждом конкретном случае подлежит согласованию с соответствующим органом управления ГПС в порядке, предусмотренном НПБ 03-93 [76].

Все элементы и оборудование УАП, применяемые для защиты взры-вопожароопасных помещений категорий А и Б по НПБ 105-03 [50], а также взрывоопасных зон по ПУЭ и размещаемые в указанных помещениях и зонах, должны соответствовать требованиям ПУЭ (раздел 7) и иметь документы (свидетельства Госгортехнадзора РФ), подтверждающие безопасность их применения в помещениях указанных категорий.

Допускается применение УАП для защиты кабельных сооружений (полуэтажи, коллекторы, шахты и т. п.) объемом до 3000 м3 и высотой не более 10 м при значениях параметра негерметичности помещения не более 0,001 м-1 и при условии отсутствия в электросетях защищаемого сооружения устройств автоматического повторного включения.

Применение УАП для тушения пожаров в помещениях с кабелями, электроустановками и электрооборудованием, находящимися под напряжением, допускается при условии, если его значение не превышает предельно допустимого, указанного в ТД на тип ГОА, используемый в данной установке.

Установки объемного аэрозольного пожаротушения не должны применяться для тушения:

- волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объема) вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха;

- гидридов металлов и пирофорных веществ;

- порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.).

Использование по решению заказчика УАП для локализации пожара

этих веществ и материалов не исключает необходимости оборудования помещений, в которых находятся или обращаются указанные вещества и материалы, установками пожаротушения, предусмотренными соответствующими нормами и правилами, ведомственными перечнями, другими действующими нормативными документами, утвержденными и введенными в действие в установленном порядке. УАП не должны применяться:

- в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы ГОА;

- в помещениях с большим количеством людей (по СНиП 2.08.02–89* [80], СНиП 31-05–2003 [60] и СНиП 2.04.01–85 [81] – 50 человек и более);

- в помещениях с изменяющейся (изменяемой) планировкой, влияющей на его объем и конфигурацию;

- в помещениях зданий и сооружений, содержащих ценности, материалы и оборудование, которые могут пострадать от воздействия продуктов, образующихся при работе ГОА;

- в помещениях и сооружениях, представляющих архитектурную или историческую ценность, в помещениях музеев, кладовых (хранилищ) ценностей в банках, архивов, библиотек, картинных галерей, хранилищ произведений искусства и уникальных ценностей;

- в помещениях с ЭВМ, связных процессоров и телекоммуникационных узлов сетей, архивов магнитных носителей, графопостроителей, сервисной аппаратуры, системных программистов, систем подготовки данных, а также в пространствах под съемными полами и за подвесными потолками этих помещений (за исключением персональных ЭВМ, размещаемых на рабочих местах пользователей и не требующих выделения зон обслуживания).

При проектировании УАП необходимо применять устройства контроля и управления, в которых предусмотрена функция контроля цепи пуска каждого ГОА.

Местный пуск УАП не допускается.

Размещение ГОА в защищаемых помещениях должно исключать возможность воздействия высокотемпературных зон каждого ГОА:

- на персонал, находящийся в защищаемом помещении или имеющий

в данное помещение доступ (зона с температурой более 75 °С);

280

- на хранимые или обращающиеся в защищаемом помещении сгораемые вещества и материалы, а также сгораемое оборудование (зона с температурой более 200 °С);

- другое оборудование (зона с температурой более 400 °С).

Данные о размерах опасных высокотемпературных зон ГОА необходимо использовать из технической документации на примененный тип ГОА, официальной информации изготовителя примененных ГОА.

При необходимости следует предусматривать соответствующие конструктивные мероприятия (защитные экраны, ограждения и т. п.) в целях исключения возможности контакта персонала в помещении, а также сгораемых материалов и оборудования с опасными высокотемпературными зонами ГОА.

Размещение ГОА в помещениях должно обеспечивать равномерное заполнение огнетушащим аэрозолем всего объема защищаемого помещения, создание огнетушащей способности аэрозоля не ниже нормативной. При этом допускается размещение ГОА ярусами. Размещать ГОА в помещениях необходимо таким образом, чтобы исключить попадание аэрозольной струи в створ постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях помещения.

УАП должна обеспечивать задержку выпуска огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение на время, необходимое для эвакуации людей после подачи звукового и светового сигналов оповещения о пуске ГОА установки пожаротушения, а также полной остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. п., но не менее 30 с.

При экспертизе проектов УАП необходимо также проконтролировать:

- соотношение между величиной давления, развиваемого при работе установки, и предельной величиной давления в защищаемом помещении, при котором в нем сохраняется целостность остекления и ограждающих конструкций;

- обеспечение условий безопасной расстановки ГОА в защищаемом помещении по отношению к обслуживаемому персоналу и горючим материалам;

- обеспечение УАП заданной нормативной огнетушащей концентрации аэрозоля и интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля.

Особенности экспертизы проектов модульных установок порошкового пожаротушения

Проверка соответствия проектных решений по выбору способа защиты (объемный, поверхностный, локальный) и марки огнетушащего порошка нормативным документам [19] или рекомендациям.

281

Проверка соответствия проектных решений по выбору параметров МАУПТ (инерционности, быстродействию, времени действия) нормативным документам (ГОСТ Р 51091–97 [44], [19], ГОСТ 12.3.046–91 [39]) или рекомендациям, утвержденным в установленном порядке.

Проверка соответствия характеристик, составляющих элементов МАУПТ (модулей, датчиков, электропроводов, электрокабелей и др.) категории помещения по взрывоопасности.

Проверка расстановки модулей на объекте, а также соответствия расчета их количества требованиям нормативных документов или рекомендациям.

Проверка наличия сертификатов соответствия и пожарной безопасности на составляющие МАУПТ (основание – перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности).

Проверка соответствия электропитания систем МАУПТ классу энергоснабжения по ПУЭ-86. Проверка соответствия сигнализации и алгоритма работы для объемных установок (ГОСТ 12.3.046–91 [39]).

Особенности экспертизы проектов систем пожарной сигнализации и пожарной автоматики (ПА) установок пожаротушения

Требования к проектированию систем пожарной сигнализации и ПА установок пожаротушения изложены в НПБ 88–2001* [19], ПУЭ.

При экспертизе проекта пожарной сигнализации должны быть проверены следующие позиции:

- состав проектной документации;

- тип пожарного извещателя (ПИ) в зависимости от требований НПБ и условий эксплуатации;

- эффективность ПИ (его класс) в зависимости от типа горючей нагрузки в соответствии с ГОСТ Р 50898–96 [82], для обеспечения более эффективной защиты (раннее обнаружение) необходимо применять ПИ более высокого класса;

- тип прибора пожарной сигнализации и допустимость его работы с принятыми в проекте извещателями;

- количество и размещение ПИ;

- площадь, контролируемая одним дымовым, тепловым ПИ в зависимости от высоты;

- площадь, контролируемая ПИ пламени в зависимости от угла обзора и дальности действия в соответствии с паспортными данными;

- правильность включения извещателей в шлейфы приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации;

- размещение ручных пожарных извещателей;

- размещение оборудования и аппаратуры;

- оборудование помещений диспетчерских, где размещается персонал, несущий круглосуточное дежурство;

- организация шлейфов пожарной сигнализации, соединительных линий и питающих линий приемно-контрольных приборов и приборов управления;

- разделение охранных и пожарных шлейфов (только для охранно-пожарной сигнализации (ОПС));

- соответствие оммического сопротивления шлейфа сигнализации паспортным данным приемно-контрольного прибора;

- электроснабжение установок пожарной сигнализации;

- защитное заземление и зануление оборудования;

- формирование сигнала запуска АСПТ от двух извещателей и их размещение;

- правильность окраски узлов оперативного опознания (щитов управления, узлов ручного управления);

- соответствие уровня помехозащищенности, взрывозащищенности,

климатического и механического исполнения применяемого оборудования

условиям эксплуатации.

9.5. Структура и организация эксплуатации.

Проверка работоспособности и комплексные испытания автоматических установок пожаротушения

Стратегия эксплуатации установок пожарной автоматики (АУП) основана на сложившейся в России системе планово-предупредительного обслуживания и ремонта (ППОР). Сущность системы заключается в проведении через определенное количество часов эксплуатации установки работ по ТО и различных видов плановых ремонтов.

Для более обстоятельного анализа эксплуатации АУП и правильного выбора организационных и технических решений, обеспечивающих ее жизнедеятельность, следует рассмотреть структуру этого процесса, его составные части и решаемые при этом задачи.

В общем случае понятие «эксплуатация АУП» включает такие этапы, как хранение, транспортировка, использование по назначению, техническое содержание, техническое обслуживание и ремонт.

Наиболее продолжительным периодом эксплуатации установок является режим дежурства. Работоспособность установок в этот период определяется их техническим содержанием и обслуживанием.

Техническое содержание АУП включает три основных элемента: организационные вопросы, требования (правила) технического содержания и проверка работоспособности [83]. Документом, определяющим техническое

283

содержание АУП, являются ППБ 01–03 [72] «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Правила устанавливают единые требования к техническому содержанию АУП на промышленных предприятиях, объектах торговли, культурно-массового и другого назначения независимо от ведомственной принадлежности.

В соответствии с действующим законодательством ответственность за выполнение требований по техническому содержанию АУП несут руководители предприятий.

После приемки АУП в эксплуатацию руководитель объекта своим приказом (распоряжением) назначает лиц, ответственных за эксплуатацию АУП (это обычно работники отделов главного механика, главного энергетика, службы КИП).

На крупных предприятиях для проведения технического обслуживания и ремонта установок создаются бригады и группы по ТО, а также дежурный персонал для круглосуточного контроля работоспособности АУП.

В обязанности лица, ответственного за эксплуатацию АУП, входят: организация оперативного контроля работоспособности установок; своевременный вызов группы ТО объекта или специализированных подразделений (фирм) для устранения отказов установок; организация ремонта АУП; ведение эксплуатационной документации. Ответственные лица следят также за сохранностью запчастей и соблюдением графиков проведения плановых ТО и ремонтов АУП, проводят инструктаж рабочих и служащих, работающих в защищаемых помещениях.

Обслуживающий персонал, создаваемый на предприятиях, производит работы по ТО и ремонту установок, способствует поддержанию их в исправном состоянии согласно ППБ 01–03 [72], осуществляет ведение эксплуатационной документации и другие работы.

Круглосуточный контроль работоспособности на объекте осуществляет оперативный (дежурный) персонал, который должен знать порядок вызова пожарной охраны, наименование и место нахождения защищаемых установкой помещений, порядок ведения оперативной документации и порядок определения работоспособности АУП.

У лица, ответственного за эксплуатацию установки, должна быть следующая документация:

- проектная документация и исполнительные чертежи на установку в полном объеме;

- паспорта на оборудование и приборы;

- ведомость смонтированного оборудования.

Эта документация разрабатывается и предоставляется монтажной организацией; паспорта на зарядку баллонов УГПТ предоставляются организацией, производящей зарядку баллонов огнетушащим веществом.

284

Администрацией объекта разрабатывается следующая документация:

- акт приемки и сдачи установки в эксплуатацию;

- инструкции по эксплуатации установок;

- перечень регламентных работ ТО установок;

- план-график ТО, журнал учета ТО, журнал учета неисправностей установок;

- должностные инструкции, графики дежурств оперативного персонала, журнал сдачи-приемки дежурств;

- журнал взвешивания баллонов с огнетушащим веществом УГПТ.

Перечисленная документация должна пересматриваться не реже одного раза в три года, а также всякий раз при изменении условий эксплуатации установок.

Перечень технической документации может быть изменен в зависимости от конкретных условий на объекте по согласованию с ОГПН и вышестоящими организациями, которым подведомственен объект.

Требования (правила) технического содержания АУП определяются в основном ППБ 01–03 [72], а также ГОСТ 12.4.009–83* [6].

Проверка работоспособности АУП осуществляется в соответствии с Рекомендациями по проверке технического состояния установок пожарной автоматики [84].

Проверка работоспособности установок пожарной сигнализации производится путем воздействия на извещатели многоразового действия образцовыми (стандартизированными) источниками тепла, дыма и света (в зависимости от вида извещателя). Для установок, имеющих извещатели одноразового действия, проверка осуществляется путем внесения искусственного повреждения, т. е. обрыва, выполняемого в наиболее удаленной распределительной или ответвительной коробке, имеющей монтажные клеммы «под зажим», или путем отсоединения наиболее удаленного изве-щателя от линии шлейфа.

Проверка работоспособности установок пожаротушения производится путем визуального осмотра контрольно-измерительных приборов, проверки работоспособности отдельных узлов или установки в целом, которая проводится по специально разработанной программе, согласованной с представителями ГПН.

Комплексные огневые испытания установок пожаротушения производятся в соответствии с ВСН 25-09.67–85 [42].

Программа огневых испытаний установок должна включать следующие разделы:

- цель испытаний;

- материально-техническое обеспечение;

- методика проведения испытаний;

- техника безопасности.

285

Для испытания установок водяного и пенного пожаротушения в одном из защищаемых помещений в контрольных точках устанавливаются металлические поддоны размером 0,5x0,5 м с высотой бортов не менее 0,2 м. Количество контрольных точек должно быть принято, в соответствии с программой испытаний, не менее трех. Контрольные точки должны быть выбраны в наиболее неблагоприятных для орошения местах, включая и «диктующий» ороситель.

Интенсивность орошения в каждой контрольной точке определяют по формуле

где <2под - объем воды (раствора), собранной в поддоне за время работы установки в установившемся режиме, л; т - продолжительность работы установки, с; .Рпод - площадь поддона, равная 0,25 м2.

Интенсивность орошения в каждой контрольной точке должна быть не ниже нормативной или расчетной (табл. 1-3 НПБ 88-2001 [19]).

Огневые и комплексные испытания установок газового пожаротушения с имитацией признаков пожара и подачей огнетушащего вещества в помещении проводят путем воздействия на побудитель (спринклерный ороситель, тросовый замок, пожарный извещатель) соответствующего фактора пожара.

В целях экономии огнетушащего вещества проверка работоспособности может быть осуществлена путем подачи в защищаемое помещение сжатого воздуха.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний (хотя бы по одному параметру) должны быть определены и устранены причины, а затем повторно проведены испытания.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и заносятся в акт проведения испытаний установки.

Техническое обслуживание АУП - это комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности установок при использовании их по назначению. Техническое обслуживание АУП делится на три вида: ТО при подготовке установки к использованию по назначению; ТО в режиме дежурства (ожидания) и ТО после срабатывания установки (обнаружения и тушения пожара).

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым

с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования [85].

Подготовка установки к использованию по назначению осуществляется всего лишь один раз в период ее пуска в эксплуатацию. При ТО этого вида проводятся регулировочные, наладочные и заправочно-снаряжательные операции.

ТО после срабатывания установки занимает также незначительное время, а на объектах, где строго соблюдается противопожарный режим, пожаров может вообще не быть. В этот вид ТО входят такие операции, как контроль технического состояния, замена сработавших или поврежденных элементов (узлов) и операции по подготовке установки к работе.

Наиболее продолжительным периодом эксплуатации установок является режим дежурства. В этот период проводят профилактические работы, плановое обслуживание и аварийные работы при поступлении сообщения об отказе установки.

Во время профилактических работ производятся простейшие виды работ: удаление пыли, смазка трущихся деталей насосов, компрессора, регулировка отдельных узлов и элементов, замена прокладок и т. п.

Периодичность профилактических работ может быть получена следующим образом. Если для экспоненциального распределения наработки на отказ вероятность появления отказа Ро АУП имеет вид Ро = 1 – е-w(t) t, то, приняв Ро = Ропт, t = tопт, получим выражение для определения периодичности профилактических осмотров:

где е = 2,71 – основание натурального логарифма; w(t) – параметр потока отказов установки, 1/ч; tопт – оптимальная периодичность профилактических работ; Ропт – оптимальная вероятность появления отказа АУП, принимаемая равной 0,05; 0,02; 0,01 для зданий первой, второй, третьей группы важности соответственно.

Плановые ТО АУП проводят с периодичностью один раз в месяц, один раз в квартал (ТО-1), один раз в год (ТО-2) и один раз в три года (ТО-3).

Для обеспечения нормального функционирования АУП необходимо на весь период эксплуатации обеспечивать их инструментом и запасными частями.

В нормативной литературе предусматривается 10%-ный резерв запасных частей от общего количества смонтированных узлов и элементов АУП. Эта величина не обоснована расчетами, так как количество ЗИП зависит от интенсивности отказов, времени пополнения, требуемой его достаточности, организации снабжения и степени восстановления.

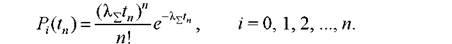

Зависимость ЗИП от интенсивности отказов, заменяемых элементов и времени пополнения ЗИП 1п очевидна: чем больше Xи (п, тем большее количество запасных частей потребуется при эксплуатации. Для пуассонов-ского потока отказов вероятность числа отказов п

Используя это значение, нетрудно вычислить вероятность, что число отказов за время t будет не больше m:

Зависимость состава ЗИП от допустимой его недостаточности также очевидна. Степень недостаточности измеряется вероятностью, что число отказавших элементов будет больше числа запасных элементов. Вероятность того, что за время tп произойдет больше двух отказов, равна 0,1, это означает, что достаточность ЗИП равна 0,9, а недостаточность равна 0,1. Коэффициент достаточности ЗИП обычно задается равным 0,9–0,99.

Исходными данными для расчета числа запасных изделий являются: интенсивность отказов заменяемых изделий; число заменяемых изделий N; время пополнения ЗИП tп; вероятность достаточности ЗИП Р0. Так, например, необходимое число запасных изделий (спринклеров, пожарных изве-щателей одноразового действия и др.) определяется в такой последовательности:

1. Определяется произведение суммарной интенсивности отказов на tп:

2. Определяется вероятность того, что за время 1п произойдет 0, 1, 2, 3...п

отказов:

- Определяется вероятность того, что за время 1п произойдет число отказов не меньше т, т. е. Рп<т (1п).

- Определяется вероятность того, что число отказов за время 1п будет больше числа т, т. е. Рп>т (I). Эта вероятность равна 1 - Рп<т(1).

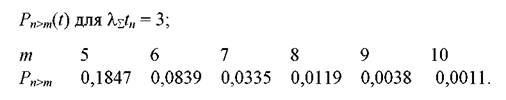

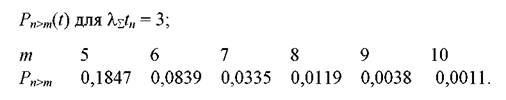

- Полученные значения вероятностей Рп>т(1) располагаются в порядке их убывания, для наглядности используют числовые значения:

Из приведенной зависимости видно, что число запасных элементов в ЗИП должно быть меньше такого числа т, которому соответствует Рп>т, меньшая заданной вероятности недостаточности ЗИП (Рнд = 1 - Рд). Пусть, например, Рд = 0,99 (Рнд = 0,01). Положим в ЗИП пять запасных изделий. Вероятность того, что за время 1п будет больше пяти отказов, равна 0,1847; требуется же, чтобы эта вероятность была не более 0,01. Значит, число запасных изделий надо увеличить до девяти. Тогда вероятность того, что число отказов будет больше девяти, становится равной 0,0038, что меньше заданной Рнд.

9.5.1. Методика расчета численности обслуживающего персонала

Исходными данными для планирования требуемого количества обслуживающего персонала (рабочих) служат:

- нормативы времени (трудоемкость) и периодичность технических обслуживаний;

- годовой план ремонтных работ;

- действительный годовой фонд рабочего времени в часах.

Нормативы времени и периодичность технических обслуживаний и

текущих ремонтов приведены в РД 009-01-96, РД 009-02-96 [86, 87].

Требуемое количество рабочих для проведения плановых работ по ТО и ремонту [88] определяется по формуле

где ?ТО, *т, к нормативы времени соответственно на плановое ТО, текущий и капитальный ремонты, нормочас на одну единицу оборудования; ?/ТО, Гт, ?к суммарное количество оборудования, ежегодно подвергаемое соответственно плановому ТО, текущему и капитальному ремонту; ^ВК -коэффициент выполнения норм, планируемый для данной категории рабочих; Фд - действительный годовой фонд рабочего времени,

Фд = ФдКп,(9.22)

где Фк - календарный годовой фонд рабочего времени; Кп - коэффициент, учитывающий потери рабочего времени.

где Д - число календарных дней в году;

В - число воскресных и праздничных дней в году;

О - продолжительность отпуска, дни;

П - число предпраздничных рабочих дней.

По приведенной формуле, подставляя те или иные нормативы времени, можно подсчитать общее число рабочих, требующихся для проведения плановых работ по ТО и ремонту.

По РТМ 25488-82 [88] численность персонала для проведения ТО и ТР установок пожаротушения и установок сигнализации определяется по формуле

где Ра - численность персонала;

Ра1 - норматив численности на элементы установки;

щ - количество этих элементов.

Численность слесарей-сантехников для ТО и ТР установок пожаротушения допускается определять по приближенной формуле:

где Ст - сметная стоимость технологической части АУП, тыс. руб.; СОС - стоимость ОВ, тыс. руб.; СНТ - стоимость наружных трасс, тыс. руб.; С СР - стоимость строительных работ, тыс. руб.;

^- коэффициент установки, чел./тыс. руб., который равен:

- для технологической части установок: газового пожаротушения -0,045; водяного и пенного пожаротушения - 0,055;

- для электротехнической части установок: газового пожаротушения -0,100; водяного и пенного пожаротушения - 0,140; внешние кабельные трассы по установкам пожаротушения - 0,045; для пожарной и охранной сигнализации - 0,260.

Численность электромонтеров для ТО и ТР установок пожаротушения допускается определять по формуле

где Ра1 - численность электромонтеров для ТО и ТР электрооборудования, аппаратуры и внутренних кабельных и проводных линий, чел.; Ра2 - численность электромонтеров для ТО и ТР наружных кабельных трасс, чел.

где Сэ - сметная стоимость электротехнической части АУП, тыс. руб.; СНК - стоимость наружных кабельных трасс, без стоимости строительных работ, тыс. руб.; ССР - стоимость всех строительных работ, тыс. руб.; ^- коэффициент установки, чел./тыс. руб.

Численность монтеров связи для ТО и ТР установок пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации допускается определять по формуле

где Сэ - сметная стоимость установки, тыс. руб.; ССР стоимость строительных работ, тыс. руб.; ^коэффициент установки, чел./тыс. руб.

Работы при ТО и ТР АУП выполняют слесари-сантехники и электромонтеры не ниже четвертого разряда, установок АПС и ОПС - монтеры связи пятого разряда.