Глава 3

Автоматические установки пенного

пожаротушения

3.1. Назначение, устройство и работа установок пенного пожаротушения

Установки пенного пожаротушения применяются для защиты технологического оборудования химических и нефтехимических производств, складов и баз нефти и нефтепродуктов, а также других объектов, где в больших количествах применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

По составу и принципу действия установки пенного пожаротушения во многом аналогичны установкам водяного пожаротушения. Дополнительными элементами в пенных установках являются устройства образования пены (оросители и генераторы), а также системы хранения и дозирования пенообразователя [19, 21]. Кроме того, отличие пенных установок от водяных заключается в том, что источником водоснабжения установок пенного пожаротушения должны служить водопроводы непитьевого назначения, при этом количество воды, необходимое для получения пены, должно удовлетворять требованиям технических документов на применяемые пенообразователи.

По функциональным признакам и конструктивным особенностям автоматические установки пенного пожаротушения классифицируют, исходя из кратности применяемой пены, времени пуска, продолжительности их работы, способа питания и получения пенообразующего раствора, типа пенообразующих устройств и способа заполнения трубопроводов.

В зависимости от того, насколько увеличивается объем по сравнению с исходным, пены бывают низкой (до 20), средней (от 20 до 200) и высокой (более 200) кратности. Соответственно, установки пожаротушения подразделяются на установки тушения пеной низкой, средней и высокой кратности.

По способу воздействия на очаг пожара пенные установки делятся на установки общеповерхностного, локально-поверхностного, общеобъемного, локально-объемного и комбинированного тушения:

- общеповерхностные: дренчерные – для защиты всей расчетной площади; установки для защиты резервуаров с горючими жидкостями;

- локально-поверхностные: спринклерные – для защиты отдельных аппаратов, отдельных участков помещений; дренчерные – для защиты отдельных объектов, аппаратов, трансформаторов и т. п.;

68

- общеобъемные – предназначены для заполнения защищаемых объемов;

- локально-объемные – для заполнения отдельных объемов технологических аппаратов, небольших встроенных складских помещений и др.;

- комбинированные – соединены схемы установок локально-поверх-ностного и локально-объемного тушения для одновременной подачи пены в объем или по поверхности технологических аппаратов и на поверхность вокруг них.

Пенообразующий раствор в пенных АУП может быть получен объемным способом (предварительное приготовление водного раствора пенообразователя в резервуаре, из которого насосами он подается в распределительную сеть); при помощи струйных устройств, автоматических дозаторов, насосных дозирующих систем.

По типу пенообразующих устройств пенные АУП делятся на установки с механическими пенообразующими устройствами для получения пены низкой кратности (оросители типа СПУ-0,15-Р68-В3, ДПУ-0,15-В3; оросители эвольвентные ДО-0,1П(ВП)ПА16-0,27/93 «ОЭ-16», ДО-0,15П(ВП)Па25-0,81/93 «ОЭ-25») и устройствами для получения пены средней кратности (сеточными генераторами) типа ГПСС-200, ГПСС-600, ГПСС-2000, ГЧСМ.

По способу заполнения трубопроводов пенные АУП могут быть сухо-трубными, заливными и циркуляционными. Сухотрубные установки заполнены пенообразующим раствором до запорно-пусковых устройств, поэтому при включении установки требуется некоторое время для заполнения трубопроводов. Этот вариант может применяться в инерционных пенных АУП.

В целях сокращения времени включения пенных АУП используют способ заполнения трубопроводов до оросителей (в пенных АУП спринк-лерного типа) или до уровня распределительных рядков в стояках (в пенных АУП дренчерного типа).

В быстродействующих установках применяют способ постоянного циркулирования пенообразующего раствора в трубопроводах, что в значительной степени повышает оперативную готовность пенных АУП.

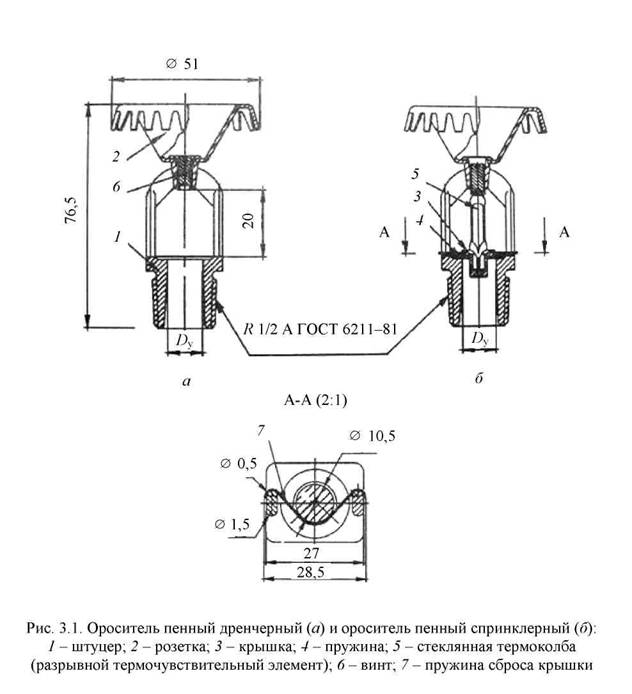

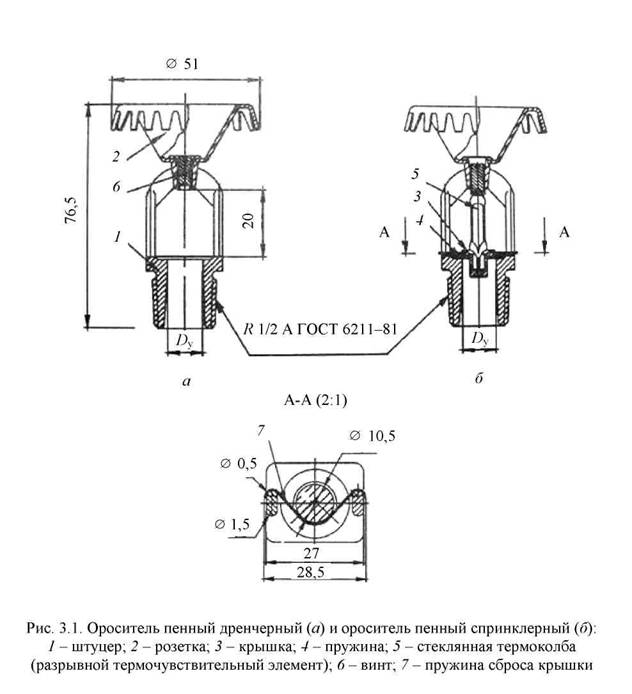

Оросители СПУ-0,15-Р68-В3, ДПУ-0,15-В3; оросители эвольвентные ДО-0,1П(ВП)ПА16-0,27/93 «ОЭ-16», ДО-0,15П(ВП)Па25-0,81/93 «ОЭ-25» предназначены для получения из водных растворов пенообразователей воздушно-механической пены (ВМП) низкой кратности (Kп < 20). В настоящее время в установках пожаротушения применяются следующие пенные оросители дренчерного типа ДПУ-0,15-В3 (рис. 3.1, а) и спринк-лерные типа СПУ-0,15-Р68-В3 (рис. 3.1, б), устанавливаемые в зависимости от условий эксплуатации как розеткой вниз, так и розеткой вверх.

69

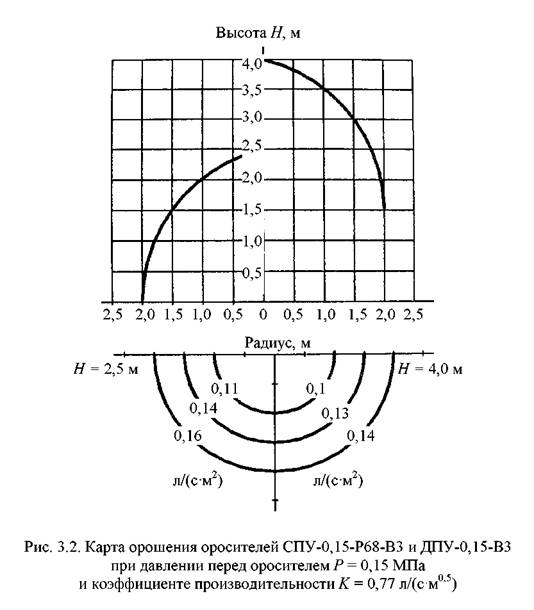

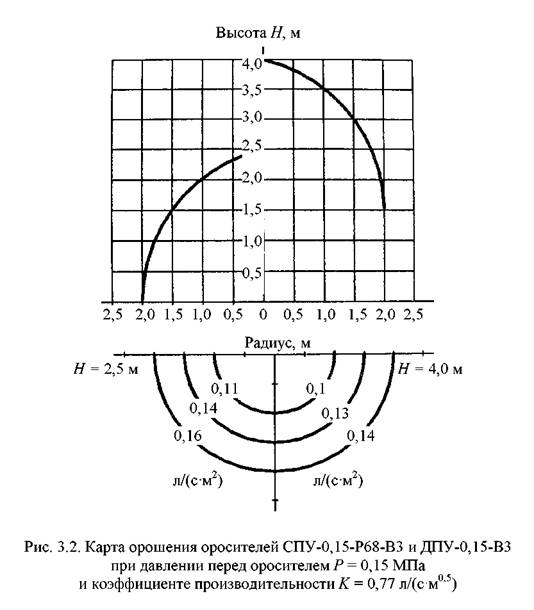

Минимальное рабочее давление перед оросителем 0,15 МПа, площадь орошения этих оросителей составляет 12 м2, коэффициент производительности оросителей 0,77 л/(см0,5), номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей 68 °С. Кратность пены 5-20. Карта орошения данных оросителей представлена на рис. 3.2.

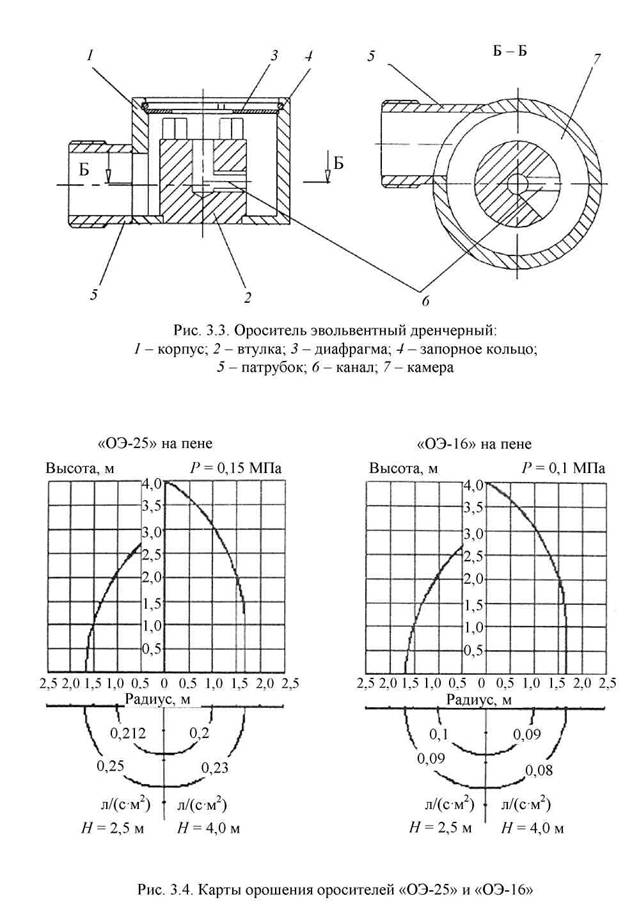

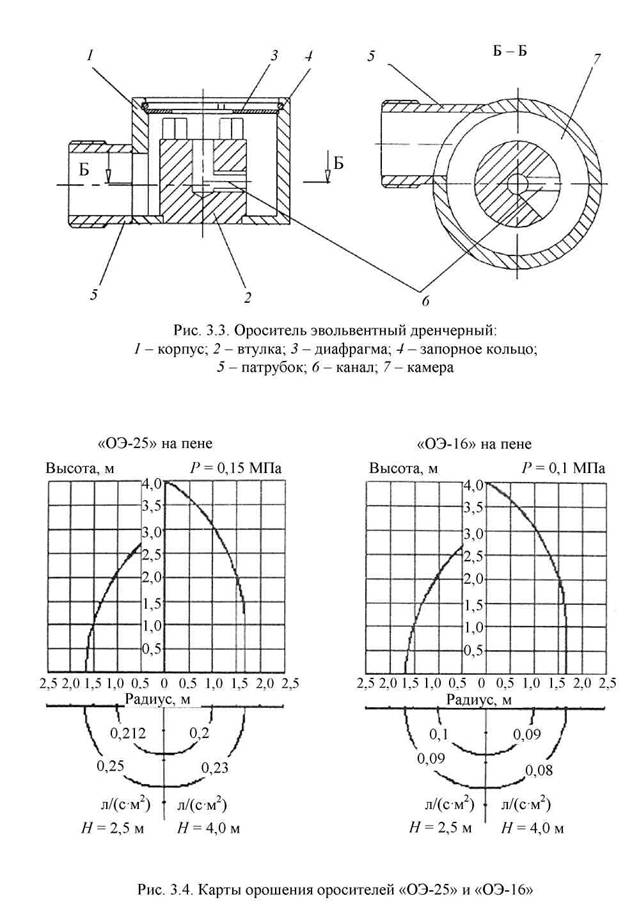

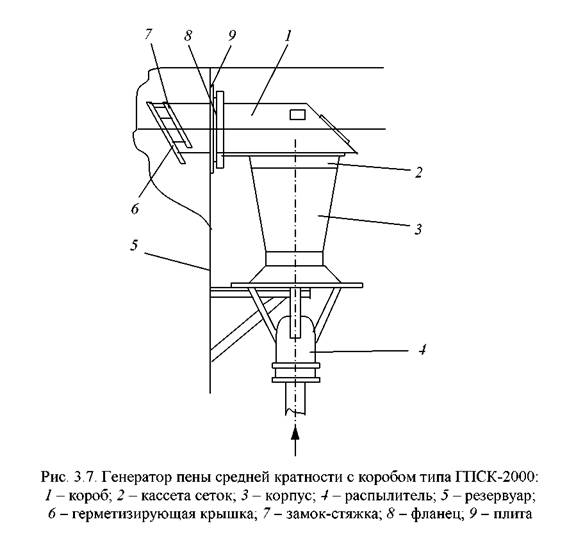

В дренчерных установках пенного пожаротушения также применяются пенные оросители эвольвентные ДО-0,1П(ВП)ПА16-0,27/93 «ОЭ-16», ДО-0,15П(ВП)Па25-0,81/93 «ОЭ-25» (рис. 3.3) с диаметром выходного отверстия 16, 25 мм соответственно. Они орошают площадь 9 м2 при

высоте расположения оросителя 3 м. Коэффициент производительности оросителей «ОЭ-16» 0,27 л/(см0,5), «ОЭ-25» 0,81 л/(см0,5).

Оросители предназначены для формирования более плотного (по сравнению с розеточными оросителями) конической формы потока пены, благодаря центробежным усилиям, возникающим в камере завихрения. Оросители устойчиво работают под любым углом к горизонту.

Кратность пены соответственно 6 и 8. Оросители отличаются друг от друга только размерами и представляют собой устройство центробежного типа для распыления жидкости с входом ее в ороситель по эвольвентной кривой. Струя пенообразующего раствора

закручивается в корпусе и выходит через выходные отверстия в виде капельного потока с углом раскрытия 90°.

Данные диаграммы (рис. 3.4) получены для оросителей «ОЭ-25» при коэффициенте производительности ^= 0,66 л/(см0,5) и «ОЭ-16» при

<2

К= 0,27 л/(см , ), которые определялись по формуле К =/= (по НПБ 87-

2001 [22], где <2, л/c; Р, МПа).

Для получения пены средней кратности (70-100) из раствора пенообразователя промышленность выпускает два типа генераторов: ГПС (генератор пены средней кратности) и ГЧСМ (генератор четырехструй-ный сеточный). Генераторы ГПС (рис. 3.5) изготавливаются в трех модификациях ГПС - 200, 600 и 2000. Имеют одинаковую конструкцию и отличаются только габаритными размерами и производительностью по пене (200, 600 и 2000 л/с соответственно). При попадании водного раствора пенообразователя в центробежный распылитель образуется капельный поток, который при движении в корпусе генератора подсасывает воздух через конфузорную часть. Поступающий на пакет сеток поток образует ВМП. Рабочий напор у распылителя 0,4-0,6 МПа (4-6 кгс/см2).

Генераторы ГПСС применяются в основном для защиты резервуаров с нефтепродуктами.

Для объемного тушения пожаров в помещениях с наличием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей применяются генераторы ГЧСМ (рис. 3.6). Распылитель представляет собой металлическую пустотелую отливку, передняя стенка которой выполнена в виде угла с направлением вершины внутрь корпуса. В образованных углом плоскостях имеются цилиндрические каналы, оси которых пересекаются за пределами корпуса. При подаче пенообразующего раствора в корпус распылителя цилиндрические каналы формируют струи, которые соударяются за пределами распылителя, образуют плоский капельный поток перед пакетом сеток. На сетках образуется ВМП средней кратности (40–50), которая выбрасывается из генератора в виде веера шириной до 6 м, длиной до 8 м. Рекомендуемый для работы генератора напор 15–45 м.

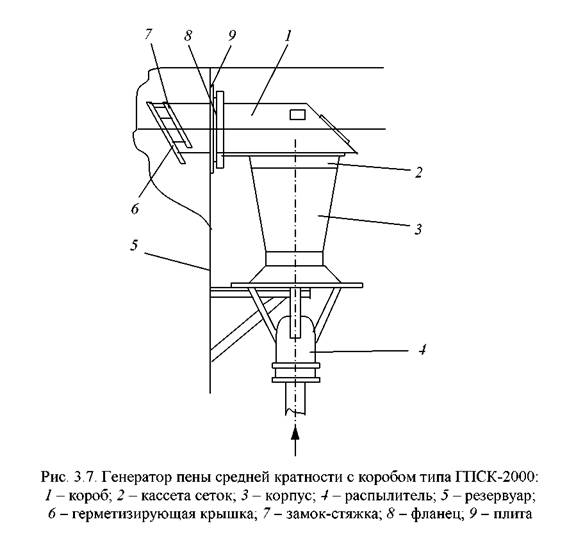

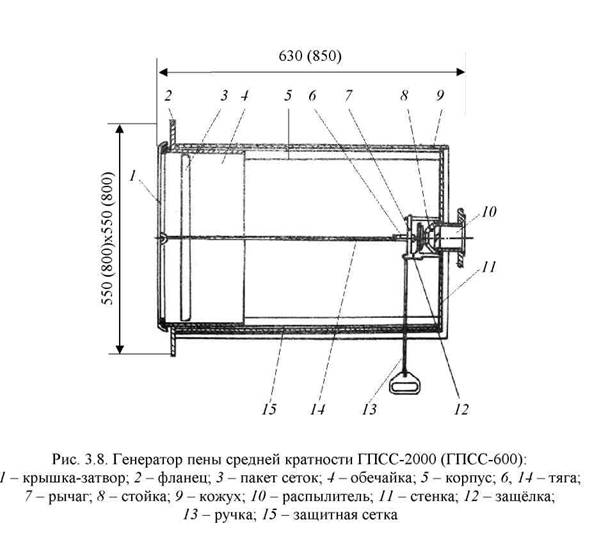

Генератор пены средней кратности стационарный с коробом типа ГПСК-2000 (рис. 3.7) предназначен для получения из водного раствора пенообразователя ВМП средней кратности (70) и подачи ее в резервуар со стационарной крышей для хранения нефти и нефтепродуктов при тушении пожара. Генератор состоит из корпуса, кассеты сеток, центробежного распылителя, короба с герметичным затвором и генератора. Короб выполняет функцию пенопровода и приворачивается через фланец и плиту к резервуару.

На задней крышке имеется смотровое окно для технического обслуживания генератора. Герметизирующая крышка с прокладкой препятствует проникновению паров нефтепродуктов во внешнюю среду. Для равномерного и плотного прижатия герметизирующей крышки к коробу предусмотрено 11 стяжек-замков, состоящих из двух частей, спаянных легкоплавким припоем. При повышении температуры внутри резервуара при пожаре замки размыкаются и крышка под собственной массой падает, освобождая доступ пене.

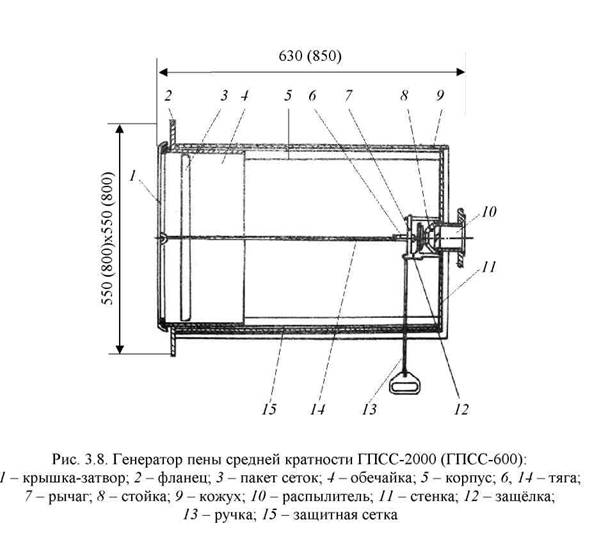

Для защиты резервуаров с нефтепродуктами применяются также генераторы ГПСС-2000 и ГПСС-600. Они предназначены для получения пены средней кратности из водного раствора пенообразователя и доставке ее в виде компактной струи в зону пожара (рис. 3.8).

Данные устройства применяются в автоматических установках пенного пожаротушения для ликвидации пожара в резервуарах, но могут быть использованы для тушения пожара в помещениях объемным способом.

Генератор используется в стационарных системах дренчерного пожаротушения. В рабочем состоянии защищаемый объем отделен от полости генератора герметичной крышкой. В случае пожара запускается насос, раствор пенообразователя поступает в распылитель, давлением струи через защелку и рычаг вскрывается крышка затвора, раствор поступает на сетку, а образовавшаяся пена – в защищаемый объем.

Техническая характеристика генератора

Тип генератора…………………………………….ГПСС-600 ГПСС-2000 Рабочий напор перед распылителем, МПа……….…….От 0,4 до 0,6 Кратность пены………………………….……………….От 70 до 100 Производительность по раствору:

- при минимальном напоре………………………...От 1,6 до 4,8

- при максимальном напоре………………………..От 16 до 20 Производительность по пене,

при максимальном напоре и кратности, л/с……………...600; 2000

Минимальный напор перед распылителем

для автоматического срабатывания затвора,

не менее, МПа………………………………………………….0,2

Ресурс сетки, не менее, ч………………………………………25

Масса, не более, кг……………………………………………55; 100

Температура окружающей среды, °С……………………От -50 до +60

Относительная влажность при 25 °С,%............................. 98+2

Срок службы, не менее, лет……………………………………10

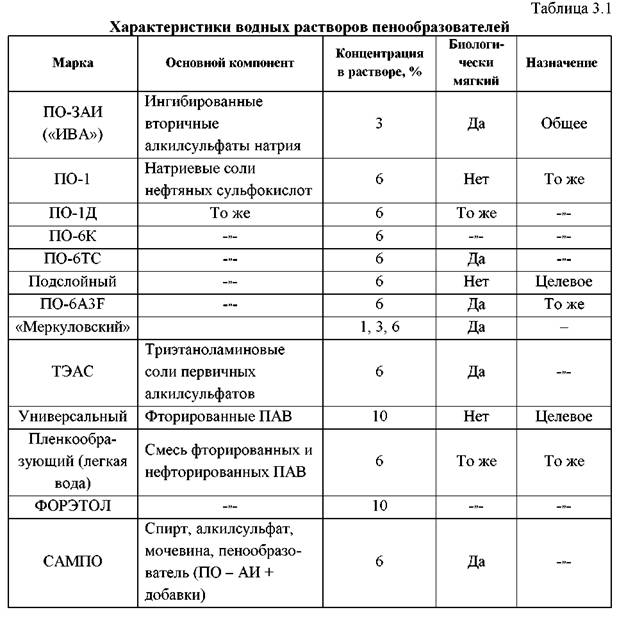

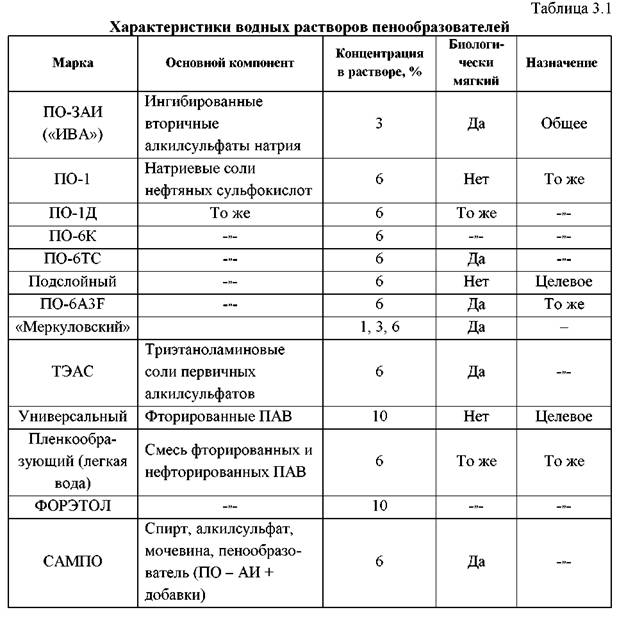

Для получения ВМП в автоматических установках пенного пожаротушения используются водные растворы пенообразователей [23] (табл. 3.1).

Дозирующие устройства предназначены для непрерывного введения требуемого количества пенообразователя в поток воды в целях получения раствора определенной концентрации [24]. Для получения пенообразую-щих растворов чаще всего применяются следующие способы и конструкции дозирующих устройств.

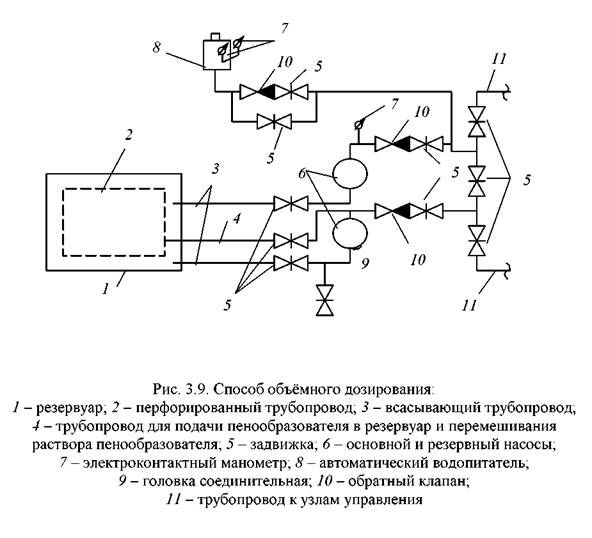

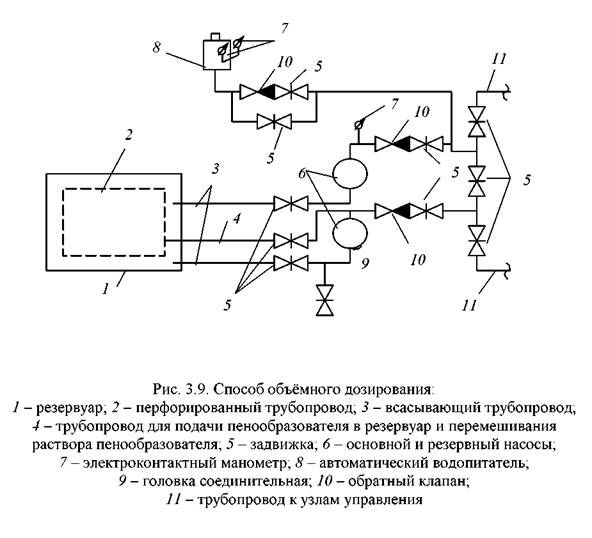

1. Способ объемного дозирования (рис. 3.9) заключается в смешивании воды и пенообразователя в определенных пропорциях в резервуаре. Из резервуара 1 пенообразующий раствор насосами 6 подается в распределительную сеть установки пожаротушения. Для перемешивания раствора открывают задвижку 5 на трубопроводе 4. Раствор пенообразователя из нижней части резервуара насосами 6 через нормально открытую задвижку 5 на всасывающем трубопроводе 3 подается в перфорированный трубопровод 2, расположенный в верхней части резервуара по его периметру на 0,1 м ниже расчетного уровня воды в нем.

Запас раствора пенообразователя, как правило, следует хранить в двух резервуарах.

Этот способ дозирования пенообразователя является наиболее простым, надежным в работе и применяется в пенных установках пожаротушения спринклерного типа, так как в настоящее время не существует устройств дозирования, реагирующих на изменение расхода воды. Он имеет и ряд недостатков:

- необходимость устройства резервуаров большой вместимости;

- небольшой срок хранения раствора пенообразователя;

- необходимость защиты стенок резервуара от коррозии.

2. Дозирование пенообразователя с помощью насоса-дозатора (рис. 3.10). Этот способ заключается в подаче пенообразователя из емкости 1 в поток воды в напорном трубопроводе основного насоса 8 через дозирующую шайбу 6 насосом-дозатором 2.

Расчетный расход пенообразователя в разные защищаемые помещения обеспечивают с помощью дозирующих (дроссельных) шайб, диаметр которых определяют расчетом и уточняют путем подбора при наладке установки. При этом необходимо учитывать, что напор, создаваемый насосом-дозатором в точке присоединения дозирующей шайбы к напорному трубопроводу основного насоса, должен быть на 3 м больше, чем напор основного насоса.

В практике проектирования этот способ чаще всего применяется в дренчерных установках пожаротушения.

3.2. Гидравлический расчет спринклерных и дренчерных установок пенного пожаротушения

Расчет автоматической установки пожаротушения с использованием пены низкой кратности (при тушении по поверхности) начинают с определения группы защищаемого помещения (производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара в зависимости от его функционального назначения и пожарной нагрузки по прил. 1 НПБ 88–2001* [19].

Затем для помещений 1; 2; 3; 4.1, 4.2 групп высотой до 10 м по табл. 1 п. 4.4 НПБ 88–2001* [19], для помещений высотой более 10 м по табл. 3 определяют интенсивность орошения пеной низкой кратности, площадь для расчета расхода раствора пенообразователя (для спринклер-ных установок), расстояние между спринклерными оросителями или легкоплавкими замками. Для помещений 5; 6; 7 групп (складские помещения) интенсивность орошения определяется по табл. 2 НПБ 88–2001* [19].

После этого по каталогам производят выбор типа оросителя. При этом необходимо учитывать, что площадь, защищаемая оросителями ОЭ-16 и ОЭ-25 при высоте установки 4 м и более, составляет соответственно 16 м2 и 19,6 м2 .

Далее производят расстановку оросителей и трассировку трубопроводов в соответствии с требованиями НПБ 88–2001* [19].

Гидравлический расчет установок пенного пожаротушения пеной низкой кратности производится аналогично гидравлическому расчету установок водяного пожаротушения.

После определения фактических значений расхода раствора пенообразователя Qф и напора Нф определяется расход пенообразователя, необходимый объем пенообразователя и его резервный запас.

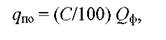

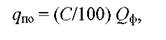

Расход пенообразователя определяется следующим образом:

где С – концентрация пенообразователя в растворе пенообразователя; Qф – фактический расход раствора пенообразователя, л/с. Расчетный объем пенообразователя на одно тушение

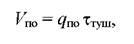

где ттуш - продолжительность работы установки пенного пожаротушения с пеной низкой кратности (п. 3* примечания табл. 1 раздел 4 НПБ 88-2001* [19]).

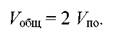

Резервный запас пенообразователя согласно п. 4.58 НПБ 88-2001* [19] составляет 100 %. Таким образом, общий объем пенообразователя (с учетом резерва)

Тушение пожара с помощью пены низкой кратности производят либо с использованием заранее приготовленного раствора пенообразователя, либо с помощью раствора пенообразователя, получаемого путем дозированного введения пенообразователя в подаваемую воду. Первый способ наиболее целесообразно применять в спринклерных установках, второй – в дренчерных.

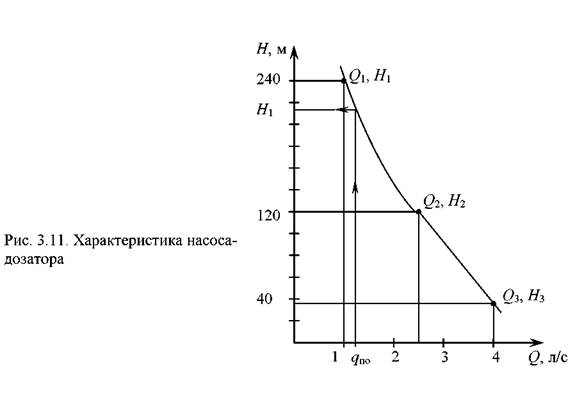

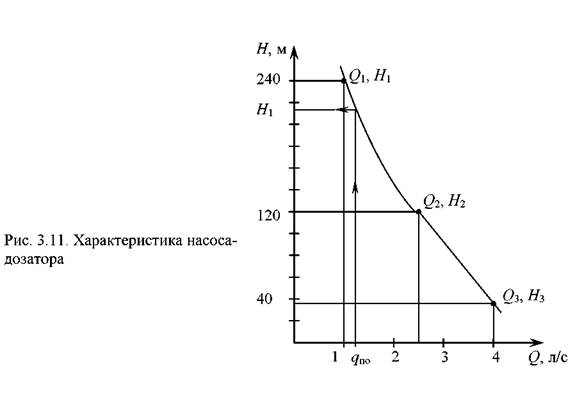

Наиболее часто применяемый способ дозирования в дренчерных установках – использование насоса-дозатора с дозирующей шайбой. Исходя из величины расхода пенообразователя qпо производим выбор насоса-дозатора и строим его характеристику (рис. 3.11). По характеристике определяем напор на насосе-дозаторе для обеспечения необходимого расхода пенообразователя qпо.

Определяем диаметр дозирующей шайбы:

где \х = 0,62 - коэффициент расхода шайбы; дпо - расход пенообразователя, л/с; АН = Н1 - Яф, Н1 - напор, определяемый по характеристике насоса-дозатора; Нф - фактический напор в сети, н; § - ускорение свободного падения, м/с .

Расчет автоматических установок пенного пожаротушения с использованием пены средней кратности (тушение по объему производится в соответствии с п. 11 прил. 2 НПБ 88-2001* [19]) начинается с определения объема раствора пенообразователя V 1, м .

где к2 - коэффициент разрушения пены (принимается по табл. 2 прил. 2 НПБ 88-2001* [19]); V- объем, заполняемый пеной, м3 (определяется с учетом п. 4.26 НПБ 88-2001* [19]); к3 - кратность пены.

Затем определяем число одновременно работающих генераторов пены п по формуле

где цг - производительность одного генератора по раствору пенообразователя, м3/мин; I- продолжительность работы установки с пеной средней кратности, мин (принимается по табл. 2 прил. 2 НПБ 88-2001* [19]).

где Нг - напор на генераторе пены, м; К - коэффициент производительности генератора пены (определяется по паспорту на изделие).

После определения количества генераторов пены производим их расстановку в защищаемом помещении с учетом карты орошения. Распределительные сети в этом случае прокладывают, как правило, по кольцевой трассе с равномерным размещением генераторов на трубопроводе. Генераторы пены в защищаемом помещении должны располагаться таким образом, чтобы потоки пены, выходящие из каждого генератора, имели одно направление. Генераторы пены целесообразно размещать горизонтально под перекрытием защищаемого помещения и так, чтобы они не мешали нормальной эксплуатации оборудования. В то же время генераторы

должны устанавливаться на высоте не менее 1 м от верхнего уровня защищаемого оборудования (п. 4.26 НПБ 88-2001* [19]).

После расстановки генераторов пены определяют «диктующий» генератор и производят гидравлический расчет сети по аналогии с методиками, применяемыми для расчета установок водяного пожаротушения.

По результатам гидравлического расчета определяют фактический расход <2ф и напор Щ на основном водопитателе. Затем определяют основной и резервный запас пенообразователя и производят выбор дозирующего устройства (в качестве дозирующего устройства наиболее часто применяют дозирующую шайбу с насосом-дозатором) и производят его расчет.

3.3. Расчет автоматических установок пенного пожаротушения для защиты резервуаров с огнеопасными жидкостями

Резервуары с нефтью и нефтепродуктами в наземных резервуар-ных парках вместимостью 5000 м3 и более, а также здания и помещения склада, указанные в п. 8.5 СНиП 2.11.03-93 [25] подлежат защите системами автоматического пожаротушения. При этом на складах IIIа категории (см. п. 1.1 табл. 1 СНиП 2.11.03-93 [25]) при наличии не более двух наземных резервуаров вместимостью 5000 м3, допускается тушение пожаров передвижной пожарной техникой, для чего резервуары оборудуются стационарно установленными генераторами пены и сухими трубопроводами (с соединительными головками для присоединения пожарной техники и заглушками), выведенными за обвалование. Для подземных резервуаров объемом 5000 м3 и более, сливоналивных эстакад и устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах I и II категорий, согласно п. 8.4 СНиП 2.11.03-93 [25], необходимо предусматривать стационарные системы пожаротушения (неавтоматические).

Здания и помещения складов нефти и нефтепродуктов, подлежащие оборудованию стационарными установками автоматического пожаротушения, приведены в табл. 7 СНиП 2.11.03-93 [25].

Для наземных и подземных резервуаров объемом менее 5000 м3, продуктовых насосных станций, размещаемых на площадках сливоналивных эстакад и устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн на складах III категории, а также указанных в п. 8.5 СНиП 2.11.03-93 [25] зданий и помещений складов при площади этих помещений и производительности насосных станций менее приведенных в табл. 7 СНиП 2.11.03-93 [25], согласно п. 8.6 СНиП 2.11.03-93 [25], следует, как минимум, предусматривать тушение передвижной пожарной техникой. При этом на резервуарах

83

объемом от 1000 до 3000 м3 (включительно) следует устанавливать пеноге-нераторы с сухими трубопроводами (с соединительными головками и заглушками), выведенными за обвалование. Для тушения пожаров в резервуарах применяют воздушно-механическую пену средней кратности (до 200).

Для исключения деформации горящего и прогрева смежных резервуаров их охлаждают вертикальными водяными завесами (вдоль стенок резервуара). Стационарная установка охлаждения резервуара состоит из горизонтального секционного кольца орошения (оросительного трубопровода с устройствами для распыления воды, в качестве которых может использоваться перфорированный трубопровод или дренчеры), размещаемого в верхнем поясе стенок резервуара, сухих стояков и горизонтальных трубопроводов, соединяющих секционное кольцо орошения с сетью противопожарного водопровода, и задвижек с ручным приводом для обеспечения подачи воды при пожаре на охлаждение всей поверхности резервуара либо ее четверти или половины (считая по периметру) в зависимости от расположения резервуаров в группе.

В соответствии с п. 8.7 СНиП 2.11.03–93 [25] наземные резервуары объемом 5000 м3 и более должны быть оборудованы стационарными установками охлаждения, причем для резервуаров с теплоизоляцией из негорючих материалов допускается стационарную установку охлаждения не присоединять к противопожарному водопроводу, при этом сухие трубопроводы её должны быть выведены за пределы обвалования и оборудованы соединительными головками и заглушками. Для подачи воды на охлаждение наземных резервуаров вместимостью менее 5000 м3, а также подземных резервуаров вместимостью более 400 м3 предусматривается использовать передвижную пожарную технику. На складах I и II категории для охлаждения железнодорожных цистерн, сливоналивных устройств и эстакад следует предусматривать лафетные стволы.

Согласно п. 8.8 СНиП 2.11.03–93 [25] на складах III категории с резервуарами вместимостью менее 5000 м3 допускается не устраивать противопожарный водопровод, а предусматривать подачу воды на охлаждение и тушение пожара передвижной пожарной техникой из противопожарных емкостей (резервуаров) или открытых искусственных и естественных водоемов.

При расчете установок в соответствии с п. 8.11 СНиП 2.11.03–93 [25] допускается не учитывать подачу воды на охлаждение соседних с горящим наземных резервуаров с теплоизоляцией из негорючих материалов, а также соседних с горящим наземных резервуаров, расположенных на расстоянии более двух нормативных расстояний (указанных в п. 3.2 СНиП 2.11.03–93 [25] от горящего резервуара.

Расчетный расход воды при пожаре на складе нефти и нефтепродуктов определяется согласно п. 8.9 СНиП 2.11.03–93 [25]. Расход огнетушащего

84

вещества в соответствии с п. 8.10 СНиП 2.11.03-93 [25] следует определять, исходя из интенсивности их подачи на 1 м2 расчетной площади. Требуемый расход раствора пенообразователя для каждого резервуара др р определяется по формуле

где/р - интенсивность подачи раствора, л/(с·м2) (определяется согласно табл. 1 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25]); .Ррез - площадь «зеркала горения» резервуара, м2 (определяется в соответствии с п. 8.10 СНиП 2.11.03-93 [25]).

- интенсивность подачи раствора, л/(с·м2) (определяется согласно табл. 1 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25]); .Ррез - площадь «зеркала горения» резервуара, м2 (определяется в соответствии с п. 8.10 СНиП 2.11.03-93 [25]).

Число пеногенераторов для каждого резервуара определяется следующим образом:

где ^пг - производительность пеногенератора по раствору при оптимальном напоре, л/с.

Расход из пеногенератора определяется по формуле

где//- выбирается с учетом требований п. 11 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25]; К - коэффициент производительности генератора (определяется по технической документации).

Количество пеногенераторов и расстояние между ними принимается в соответствии с п. 8 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25].

Расчетный расход раствора пенообразователя определяют после округления числа генераторов пены (для наибольшего резервуара). Фактический расход пенообразующего раствора

где ТУп - расчетное количество пожаров (один пожар при площади склада до 150 га и два пожара при площади склада более 150 га).

Диаметры напорных трубопроводов </т, м, определяют по формуле

где дрт - расход жидкости на рассматриваемом участке, л/с; V- скорость жидкости на рассматриваемом участке, м/с, принимают не более 3 м/с - во всасывающих трубопроводах насоса при работе от водопровода; 1 м/с - во всасывающих трубопроводах насоса при работе от водоема; не более 10 м/с - в напорных трубопроводах насоса; 0,9 м/с - в трубопроводе от бака с пенообразователем до дозирующего устройства.

дрт - расход жидкости на рассматриваемом участке, л/с; V- скорость жидкости на рассматриваемом участке, м/с, принимают не более 3 м/с - во всасывающих трубопроводах насоса при работе от водопровода; 1 м/с - во всасывающих трубопроводах насоса при работе от водоема; не более 10 м/с - в напорных трубопроводах насоса; 0,9 м/с - в трубопроводе от бака с пенообразователем до дозирующего устройства.

Напор у основного водопитателя определяется по формуле

где //ген - расчетный напор у пеногенератора, м (принимается в соответствии с п. 11 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25]); Н1 - потеря напора по длине трубопровода, м;

где ^р^ - расход жидкости на /-м участке, л/с; /г - длина трубопровода на рассматриваемом участке, м; &тг - удельная характеристика трения трубопровода, л2/с2 (определяется по табл. 1 прил. 2 НПБ 88-2001* [19]); 1,2 -коэффициент, учитывающий местные потери напора, которые в среднем составляют 20 % от потерь напора по длине трубопровода; 2г - разность отметок оси напорного патрубка автоматического водопитателя и распылителя пеногенератора; Нг - гарантированный напор в водопроводе, м.

По вычисленным значениям напора Н и расхода ^р (по каталогу) подбирают соответствующий насос для питания автоматической установки пенообразующим раствором.

Расчетный расход пенообразователя цпо, л/с,

где Спо - концентрация пенообразователя в водном растворе, % (определяется по табл. 2 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25]).

Расход воды цв для получения пенообразующего раствора

где Св - количество воды в растворе пенообразователя, %.

При выборе насоса, подающего раствор, учитывают не только расход раствора для питания пеногенераторов др, но и расход воды цв в системе дозирования, если принятая в установке схема дозирования требует дополнительных расходов воды.

Объем пенообразователя Упо (с учетом запаса в соответствии с п. 9 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25]) определяется по формуле

где Кзап - запас пенообразователя, определяется в соответствии с п. 9 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25]; ттуш - нормативное время тушения пожара в

резервуаре, с (принимается в соответствии с п. 3 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25]); цпо - расход пенообразователя, л/с; Кпо.тр - объем пенообразователя в растворопроводах, л.

Хранение пенообразователя осуществляется в соответствии с п. 10 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25].

Расход воды на охлаждение горящего и смежного с ним резервуаров двохл, л/с, равен

где /вгор - интенсивность подачи на 1 м длины окружности горящего резервуара, л/с (определяется в соответствии с п. 8.11 СНиП 2.11.03-93 [25]); /всм - интенсивность подачи на 1 м половины длины окружности соседнего резервуара, л/с (определяется в соответствии с п. 8.11 СНиП 2.11.03-93 [25]); Г>резгор, ^резсм - диаметры горящего и смежных резервуаров защищаемой группы, м; йрезсм - количество смежных резервуаров; Ып - расчетное количество пожаров (один пожар при площади склада до 150 га и два пожара при площади склада более 150 га).

Общий расход воды на охлаждение наземных горизонтальных резервуаров объемом 100 м3 (горящего и соседнего с ним) на основании п. 8.12 СНиП 2.11.03-93 [25] следует принимать 20 л/с. Общий расход воды на охлаждение подземных резервуаров (горящего и соседних с ним) следует принимать в соответствии с п. 8.13 СНиП 2.11.03-93 [25]. Общий расход воды на охлаждение лафетными стволами, число и расположение лафетных стволов, а также их диаметр определяются в соответствии с п. 8.14 СНиП 2.11.03-93 [25]. Свободный напор в сети противопожарного водопровода следует принимать согласно п. 8.15 СНиП 2.11.03-93 [25].

Диаметр перфорированного трубопровода (кольца водяного орошения) й?орк, мм, определяют из условия равномерной раздачи воды из отверстий:

где^отв - площадь сечения выпускного отверстия в перфорированном трубопроводе, мм2.

Обычно в перфорированном трубопроводе просверливают отверстия диаметром 3 мм; расход из одного отверстия 0,08 л/с. Расстояние между отверстиями

где иотв - количество отверстий на кольце охлаждения.

По величинам dок р и dт и соответствующему ГОСТу подбирают типы

труб для магистральных, распределительных и перфорированных трубопроводов.

Напор, развиваемый насосом системы охлаждения,

где 7/окр>10 м - минимальный свободный напор на уровне оросительного

кольца (определяется в соответствии с п. 8.15 СНиП 2.11.03-93 [25]);

2окр - разность отметок наиболее удаленного и высоко расположенного

оросительного кольца и оси насоса, м.

Общий объем воды определяется по формуле

где Тохл - определяется согласно п. 8.16 СНиП 2.11.03-93 [25].

Сети противопожарного водопровода и растворопровода следует проектировать в соответствии с п. 13 и 14 прил. 3 СНиП 2.11.03-93 [25].

3.4. Установки пожаротушения высокократной пеной

Установки пожаротушения высокократной пеной применяются для объемного и локально-объемного тушения пожаров классов А2, В по ГОСТ 27.331-87 [26], для тушения пожаров отдельных агрегатов или оборудования в тех случаях, когда применение установок для защиты помещения в целом технически невозможно или экономически нецелесообразно. По воздействию на защищаемые объекты установки подразделяются на:

- установки объемного пожаротушения;

- установки локального пожаротушения по объему.

По конструкции пеногенераторов установки подразделяются на:

- установки с генераторами, работающими с принудительной подачей воздуха (как правило, вентиляторного типа);

- установки с генераторами эжекционного типа.

Общие требования к проектированию установок пожаротушения высокократной пеной можно свести к следующим:

- установки должны соответствовать общим техническим требованиям, установленным ГОСТ Р 50800-95 [21];

- в установках следует использовать только специальные пенообразователи, предназначенные для получения пены высокой кратности;

- установки должны обеспечивать заполнение защищаемого объема пеной до высоты, превышающей самую высокую точку оборудования не менее чем на 1 м, в течение не более 10 мин;

- оборудование, длину и диаметр трубопроводов необходимо выбирать из условия, что инерционность установки не превышает 180 с;

- производительность установок и количество раствора пенообразователя определяются исходя из расчетного объема защищаемых помещений в соответствии с рекомендуемым прил. 3 НПБ 88–2001* [19];

- при применении установок в нескольких помещениях в качестве расчетного принимается то помещение, для защиты которого требуется наибольшее количество раствора пенообразователя;

- при применении установок для локального пожаротушения по объему защищаемые агрегаты или оборудование ограждаются металлической сеткой с размером ячейки не более 5 мм. Высота ограждающей конструкции должна быть на 1 м больше высоты защищаемого агрегата или оборудования и находиться от него на расстоянии не менее 0,5 м;

- расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением площади основания огораживающей конструкции агрегата или оборудования на ее высоту;

- время заполнения защищаемого объема при локальном тушении не должно превышать 180 с;

- установки должны быть снабжены фильтрующими элементами, установленными на питающих трубопроводах перед распылителями, размер фильтрующей ячейки должен быть меньше минимального размера канала истечения распылителя;

- в одном помещении должны применяться генераторы пены только одного типа и конструкции;

- количество пеногенераторов определяется расчётом, но принимается не менее двух;

- при расположении генераторов пены в местах их возможного механического повреждения должна быть предусмотрена их защита;

- в установках кроме расчетного количества должен быть 100%-ный резерв пенообразователя;

- при проектировании насосных станций водоснабжения установок, трубопроводов и их крепления необходимо руководствоваться требованиями раздела 4 НПБ 88–2001* [19];

- трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных

труб по ГОСТ 3262–75 [27].

Требования к установкам с генераторами, работающими с принудительной подачей воздуха

Генераторы пены должны размещаться в насосной станции или непосредственно в защищаемом помещении. В первом случае пена в защищаемое помещение подается либо непосредственно из выходного патрубка генератора, либо по специальным каналам, диаметр которых должен быть не

89

менее диаметра выходного патрубка генератора, а длина не более 10 м. Во втором случае должен быть обеспечен забор свежего воздуха или применены пенообразователи, способные образовывать пену в среде продуктов горения.

Каналы для подачи пены должны соответствовать классу пожарной опасности КО.

В верхней части защищаемых помещений должен быть предусмотрен сброс воздуха при поступлении пены.

Если площадь защищаемого помещения превышает 400 м2, то ввод пены необходимо осуществлять не менее чем в двух местах, расположенных в противоположных частях помещения.

Требования к установкам с генераторами эжекционного типа

Установка может защищать как весь объем помещения (установка объемного пожаротушения), так и часть помещения или отдельную технологическую единицу (установка локального пожаротушения по объему). В первом случае генераторы размещаются под потолком и распределяются равномерно по площади помещения так, чтобы обеспечить заполнение пеной всего объема помещения, включая выгороженные в нем участки. Во втором случае генераторы размещаются непосредственно над защищаемым участком помещения или технологической единицей.

3.4.1. Расчет параметров установок пожаротушения высокократной пеной

Расчёт параметров установок пожаротушения высокократной пеной производится на основании методики, изложенной в прил. 3* НПБ 88-2001* [19]. Определяется расчетный объем V, м3, защищаемого помещения или объем локального пожаротушения. Расчетный объем помещения определяется произведением площади пола на высоту заполнения помещения пеной, за исключением величины объема сплошных (непроницаемых) строительных несгораемых элементов (колонны, балки, фундаменты и т. д.).

Выбираются тип и марка генератора высокократной пены и устанавливается его производительность по раствору пенообразователя ц, дм3 мин-1.

где а - коэффициент разрушения пены; ? - максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения, мин; ^- кратность пены. |

Определяется расчетное количество генераторов высокократной пены:

Значение коэффициента а рассчитывается по формуле

где^ч коэффициент, учитывающий усадку пены, принимается равным 1,2 при высоте помещения до 4 м и 1,5 - при высоте помещения до 10 м, при высоте помещения свыше 10 м определяется экспериментально; К2 - учитывает утечки пены, при отсутствии открытых проемов принимается равным 1,2, при наличии открытых проемов определяется экспериментально; К3 - учитывает влияние дымовых газов на разрушение пены, для учета влияния продуктов горения углеводородных жидкостей значение коэффициента принимается равным 1,5, для других видов пожарной нагрузки определяется экспериментально.

Максимальное время заполнения пеной объема защищаемого помещения принимается не более 10 мин.

Определяется производительность системы по раствору пенообразователя <2, м3 с-1:

По технической документации устанавливается объемная концентрация пенообразователя в растворе с, %.

Определяется расчетное количество пенообразователя Кпен, м3:

дрт - расход жидкости на рассматриваемом участке, л/с; V- скорость жидкости на рассматриваемом участке, м/с, принимают не более 3 м/с - во всасывающих трубопроводах насоса при работе от водопровода; 1 м/с - во всасывающих трубопроводах насоса при работе от водоема; не более 10 м/с - в напорных трубопроводах насоса; 0,9 м/с - в трубопроводе от бака с пенообразователем до дозирующего устройства.

дрт - расход жидкости на рассматриваемом участке, л/с; V- скорость жидкости на рассматриваемом участке, м/с, принимают не более 3 м/с - во всасывающих трубопроводах насоса при работе от водопровода; 1 м/с - во всасывающих трубопроводах насоса при работе от водоема; не более 10 м/с - в напорных трубопроводах насоса; 0,9 м/с - в трубопроводе от бака с пенообразователем до дозирующего устройства.