Глава 5

Автоматические установки

порошкового пожаротушения

5.1. Назначение, устройство и работа

установок порошкового пожаротушения

5.1.1. Особенности применения порошка в автоматических установках пожаротушения

Установки порошкового пожаротушения предназначены для тушения пожаров спиртов, нефтепродуктов, щелочных металлов, металлоор-ганических соединений и некоторых других горючих материалов, а также различных промышленных установок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Установки могут применяться для тушения пожаров в производствах, где использование воды, воздушно-механической пены, двуокиси углерода, хладонов и других средств пожаротушения неэффективно или недопустимо вследствие их взаимодействия с обращающимися в производстве горючими продуктами.

Огнетушащие порошки не рекомендуется применять при тушении пожаров в помещениях, где имеется аппаратура с большим количеством открытых мелких контактных устройств, а также в помещениях на производствах, где обращаются горючие материалы, способные гореть без доступа кислорода [19].

Огнетушащие порошки представляют собой мелкоизмельченные минеральные соли с различными добавками, препятствующими слеживанию и комкованию. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с другими огнетушащими веществами [36]:

- высокой огнетушащей способностью, так как являются сильным ингибитором горения;

- универсальностью применения;

- разнообразием способов пожаротушения – объемным, локальным или локально-объемным.

Различают порошки общего и специального назначения. Порошки общего назначения предназначены для тушения пожаров горючих материалов органического происхождения (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, растворителей, углеводородных сжиженных газов и т. п.), твердых материалов и т. п. Тушение этих материалов производится

посредством создания порошкового облака над очагом горения. Порошки специального назначения используются для тушения некоторых горючих материалов (например, металлов), прекращение горения которых достигается путем изоляции горящей поверхности от окружающего воздуха.

Огнетушащая способность порошков общего назначения повышается с увеличением их дисперсности, порошков специального назначения – почти не зависит от степени их дисперсности.

Эффект тушения пожаров порошковыми составами достигается за счет:

- разбавления горючей среды газообразными продуктами разложения порошка или непосредственно порошкового облака;

- охлаждения зоны горения в результате затрат тепла на нагрев частиц порошка, их частичное испарение и разложение в пламени;

- ингибирования химических реакций, обусловливающих развитие

процесса горения, газообразными продуктами испарения и разложения по

рошков или гетерогенным обрывом цепей на поверхности порошков или

твердых продуктов их разложения.

Принято считать, что способность порошковых составов ингибиро-вать пламя играет основную роль при тушении.

Успешное тушение пожара порошком зависит не только от свойств самого порошка, но и от условий его применения. Под условиями применения понимают пригодность порошка для тушения данного горючего материала и режим подачи порошка на очаг пожара. Пригодность порошка характеризуется совместимостью порошка с горючими материалами. Например, порошок на основе бикарбоната натрия пригоден для тушения пожаров классов В, С, Е, но не пригоден для тушения тлеющих материалов; порошок МГС эффективно тушит горящий натрий, но им нельзя тушить калий и ряд других металлов и т. д.

Режим подачи характеризуется следующими параметрами: удельным количеством огнетушащего вещества, интенсивностью подачи огнетуша-щего вещества и временем тушения. Кроме того, при выборе режима подачи порошка и способа тушения необходимо учитывать характер горения и свойства горючего материала. Например, при тушении пожаров классов В и С, для которых характерно ингибирование горения, наиболее эффективный способ подачи – создание тонкораспыленного облака. В этом случае требуется равномерное распределение порошка в объеме защищаемого помещения. Порошок должен подаваться в распыленном состоянии, что достигается специальными насадками и вытеснением порошка из сосуда под высоким давлением (не выше 1,6 МПа). При тушении пожаров класса D, разлитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, порошок

178

необходимо подавать струей с небольшой кинетической энергией, чтобы равномерно засыпать горящую поверхность без распыления и сдувания порошка. В этом случае высокого давления для подачи огнетушащего порошка не требуется и могут быть использованы сосуды, рассчитанные на небольшое давление (до 0,8 МПа).

К основным требованиям, предъявляемым к огнетушащим порошкам, относятся не только эффективность тушения пламени, но и способность сохранять свои свойства в течение продолжительного времени. Как и многие высокодисперсные материалы, огнетушащие порошки при длительном хранении подвергаются различным изменениям, ухудшающим их качество: слеживанию и комкованию. Слеживаемость порошков возникает в результате воздействия влаги и температуры окружающей среды. В процессе поглощения порошком влаги из воздуха и последующего растворения в сконденсированной воде частиц порошка происходит образование насыщенных растворов твердой фазы. При дальнейшем увеличении количества влаги раствор становится перенасыщенным, и из него в зоне контакта частиц выпадают кристаллы исходной твердой фазы. Затем в результате образования фазовых контактов кристаллы срастаются.

На кристаллические порошки небольшой твердости, к которым относятся огнетушащие, также влияет пластическая деформация частиц, в результате которой образование фазовых контактов из точечных протекает под действием повышенных температур и сжимающих усилий (например, собственной массы). На слеживаемость влияет размер частиц, их однородность и характер поверхности. Склонность к слеживаемости увеличивается с уменьшением размеров частиц. При уплотнении порошка мелкие частицы, зажимая поры между крупными частицами, увеличивают число точечных контактов, что обусловливает более высокую способность к слеживанию. Таким образом, огнетушащая эффективность порошков зависит не только от ингибирующей способности и дисперсности, но и от условий хранения и транспортирования. К эксплуатационным свойствам огнету-шащих порошков относятся также увлажняемость (поглощение влаги воздуха), текучесть (транспортирование по трубопроводам и шлангам), прес-суемость (уплотнение порошка под нагрузкой), устойчивость к вибрации (сохранение свойства после воздействия регламентируемой усадки), насыпная масса, совместимость с пенами (степень разрушаемости пены при контакте с порошком), электропроводность, коррозионная активность, токсичность. Существует несколько способов борьбы со слеживаемостью, которые сводятся либо к снижению содержания влаги в порошке, либо к уменьшению числа и площади контактов частиц. К ним относится удаление влаги путем сушки, упаковка порошков в водонепроницаемую тару, применение водоотталкивающих (гидрофобирующих) и водопоглощаю-щих средств, а также добавок, улучшающих текучесть. Улучшить

179

эксплуатационные и, как следствие, огнетушащие свойства порошков можно не только введением специальных добавок, но и совершенствованием технологии их изготовления.

5.1.2. Автоматические модули порошкового пожаротушения

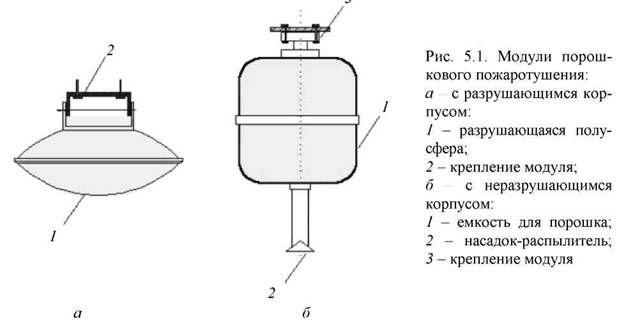

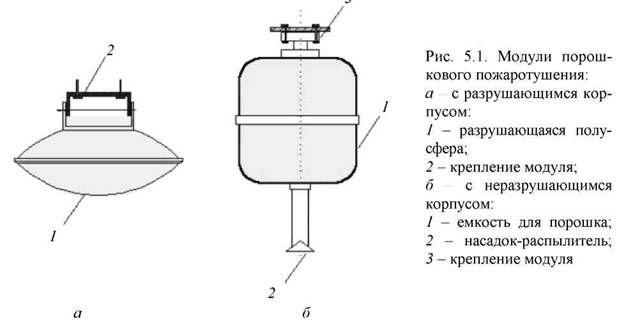

Модуль порошкового пожаротушения (МПП) – устройство, которое совмещает функции хранения и подачи огнетушащего порошка при воздействии исполнительного импульса на пусковой элемент [43]. Модули по способу организации подачи огнетушащего вещества могут быть с разрушающимся (Р) или неразрушающимся (Н) корпусом.

По времени действия (продолжительности подачи ОТВ) МПП могут быть быстрого действия (импульсные – И) или кратковременного действия (КД-1 и КД-2).

По способу хранения вытесняющего газа МПП подразделяются на за-качные (З), с газогенерирующим (пиротехническим) элементом (ГЭ, ПЭ), с баллоном сжатого или сжиженного газа (БСГ).

МПП с разрушающимся корпусом, представленный на рис. 5.1, а, имеет ослабленную нижнюю часть корпуса. При воздействии командного импульса включается газогенерирующее устройство, внутри корпуса растет давление и ослабленная часть разрушается и выпускает порошок в защищаемое помещение. Такая конструкция позволяет существенно снизить

вес, однако после срабатывания модуль не подлежит восстановлению. МПП с неразрушающимся корпусом, представленный на рис. 5.1, б, имеет специальную мембрану и насадок. При подаче командного импульса газо-генерирующее устройство создает в корпусе давление и мембрана разрушается. Порошок выходит из корпуса и через насадок распыливается на заданной площади. После использования модуль перезаряжается порошком и в него вставляется новая мембрана.

На рис. 5.2 представлен модуль с большим количеством порошка (до 100 кг).

Модуль типа МПП-50 или МПП-100 (см. рис. 5.2) представляет собой приваренный к раме стальной сварной баллон 7 для порошка, засыпаемого через горловину 5 в верхней части баллона. Труба 6 служит для соединения порошкового трубопровода с насадками-распылителями. В крышку

горловины вмонтирован предохранительный клапан 4. К баллону 7 с порошком прикрепляется баллон 1 с двуокисью углерода или азота, под давлением 0,8 МПа (8 кгс/см2), который необходим для доставки порошка в защищаемое помещение. Газ из баллона 1 попадает под давлением в баллон 7 с порошком при помощи пусковой головки 3 с пиропатроном 2, которые включаются от системы электрического пуска или от устройства ручного пуска УРП. При возникновении пожара вследствие повышения температуры или при появлении открытого пламени система пожарной сигнализации вскрывает запорно-пусковое устройство 3 баллона 1. Газ из баллона поступает во внутреннюю полость корпуса 7 с порошком. В корпусе порошок с помощью вспушивателя 8 переходит в псевдоожиженное состояние, благодаря чему приобретает способность к текучести по распределительному трубопроводу. При повышении давления в корпусе огнетушителя до 0,8 МПа (8 кгс/см2) срабатывает клапан пневматический 9, после чего порошок из корпуса по имеющейся в нем сифонной трубке поступает к распределительному трубопроводу, затем к распылителям-насадкам, а далее на защищаемую площадь (в объем).

Модуль оборудован устройством ручного пуска УРП, которое включает модуль через пусковую головку с пиропатроном.

5.1.3. Установки порошкового пожаротушения

Установки порошкового пожаротушения состоят из одного или нескольких модулей и подразделяются на следующие типы [44]:

- установки с централизованным источником рабочего газа;

- установки с автономными источниками рабочего газа на каждом модуле.

Установки второго типа, в свою очередь, подразделяются на:

- установки с одновременным пуском всех модулей, входящих в ее состав;

- установки с выборочным (единичным) пуском модулей в зависимости от места возникновения пожара.

Установки порошкового пожаротушения являются преимущественно установками локального пожаротушения.

Установки должны иметь 100%-ный резервный запас огнетушащего порошка и рабочего газа, находящегося непосредственно в модулях и готовых к немедленному применению в случаях, когда возможно повторное воспламенение горючего материала (например, при продолжающемся после тушения непрерывном поступлении горючей жидкости с температурой самовоспламенения 773 К и ниже; при наличии горючих веществ и

182

материалов, разогретых до температуры, повышающей их температуру самовоспламенения, и т. п.). Во всех других случаях 100%-ный резервный запас порошка и рабочего газа допускается хранить отдельно от модулей.

В качестве модулей для установок применяются автоматические порошковые модули с единым источником рабочего газа или модули с электропуском или с тросовой системой пуска.

Установка с централизованным источником рабочего газа состоит из следующих сборочных единиц:

1) модулей, содержащих емкость с огнетушащим порошком вмести

мостью 100 л, оснащенных запорной регулирующей и предохранительной

арматурой, а также распределительную сеть с насадками-распылителями.

В качестве модулей для установок этого типа применяются автоматические порошковые огнетушители модульного типа. Число модулей зависит от необходимого количества огнетушащего порошка;

- централизованного источника рабочего газа, содержащего емкости (баллоны) для хранения рабочего газа, оснащенные запорно-пусковой арматурой автоматического действия и прибором контроля. В качестве централизованного источника рабочего газа могут применяться батареи и установки газового пожаротушения. При необходимости емкость (мощность) источника рабочего газа может быть увеличена путем присоединения к батарее наборных секций;

- коллектора, содержащего магистральный трубопровод с ответвлениями и предназначенного для подачи рабочего газа от централизованного источника к модулям;

- распределительных устройств, предназначенных для подачи рабочего газа к требуемой группе модулей;

- установок автоматической пожарной сигнализации с тепловыми, дымовыми извещателями и извещателями пламени, предназначенных для обнаружения пожара и выдачи сигналов на включение запорной арматуры централизованного источника рабочего газа и распределительных устройств, а также звуковой и световой сигнализаций;

- блока электроуправления установкой.

Установка с автономным источником рабочего газа включает следующие сборочные единицы:

1) модули, содержащие емкость с огнетушащим порошком различной вместимости. Емкость, оснащенную автономным источником рабочего газа с запорно-пусковым устройством, а также регулирующую и предохранительную аппаратуру. Распределительную сеть с насадками-распылителями. В качестве модулей для установок данного типа применяются огнетушители модульного типа с электропуском. Количество модулей в установке определяется по необходимой массе огнетушащего порошка;

183

2) установку автоматической пожарной сигнализации с тепловыми,

дымовыми извещателями и извещателями пламени, предназначенную для

обнаружения пожара и выдачи сигнала на отключение вентиляционных

систем, на включение запорно-пусковых устройств автономных источни

ков рабочего газа, а также звуковой и световой сигнализаций;

- блок электропитания установки;

- кабельную сеть для подачи сигнала пуска на каждый модуль. Установка с автономным источником рабочего газа включает набор

модулей, серийно выпускаемых промышленностью. Установки имеют фиксированный заряд огнетушащего порошка. Величина защищаемой площади (объема) определяется техническими характеристиками модулей, входящих в состав установки.

В качестве рабочего газа для установок рекомендуется применять двуокись углерода, азот или воздух. Воздух и азот должны быть обезвожены. Содержание влаги допускается не более 0,01 % по массе.

Все типы установок допускаются к эксплуатации в режиме дежурства только в том случае, если они обеспечены зарядом рабочего газа в количестве, не меньшем допускаемого паспортом на модуль для индивидуальных источников рабочего газа и на газовые батареи для централизованного источника.

Коэффициент заполнения корпусов модулей огнетушащим порошком (отношение объема порошка к вместимости корпуса) не должен превышать 0,95.

5.1.4. Электроуправление установками порошкового пожаротушения

Аппаратура электрического управления установкой с централизованным источником рабочего газа должна обеспечивать [19]:

- постоянную готовность установки к действию в случае возникновения пожара в защищаемом помещении;

- обнаружение пожара с указанием места, где он произошел;

- выдачу сигнала о пожаре в диспетчерскую объекта и в пожарную часть, а также предупреждающего сигнала в пределах защищаемого помещения для обеспечения эвакуации людей;

- задержку автоматического пуска установки на время, необходимое для эвакуации людей из защищаемого помещения, в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил;

- автоматический пуск установки для выдачи основного запаса огне-тушащего порошка от приемной станции пожарной сигнализации;

- повторный дистанционный пуск установки для выдачи резервного запаса огнетушащего порошка;

- ручной (по месту) пуск установки при полностью отключенной электроэнергии;

- возможность отключения автоматики и перевода установки только на ручной пуск;

- выдачу сигнала о включении требуемого направления подачи рабочего газа, о движении газа, а также о начале работы модулей.

Снабжение электроэнергией всех приемников установки должно производиться по первой категории в соответствии с требованиями ПУЭ.

5.2. Расчет установок порошкового пожаротушения

5.2.1. Особенности проектирования установок порошкового пожаротушения

Особенности проектирования установок порошкового пожаротушения сводятся к следующему [36].

Тип установки выбирают в зависимости от особенностей пожарной опасности защищаемого технологического процесса. Марку порошка и способ тушения (поверхностный, объемный) принимают, руководствуясь справочными данными по порошкам.

Тип привода (тросовый или электрический) принимают в зависимости от категории пожарной опасности защищаемого помещения. Электропуск УППТ в пожаровзрывоопасных помещениях с производствами категорий А и Б допустим лишь в случае применения пожарных извещателей во взрывозащищенном исполнении. Устройства ручного дистанционного пуска (кнопки, рычаги) следует располагать у выхода из защищаемого помещения и защищать от случайного включения.

Модули допускается размещать непосредственно в защищаемом помещении. Установки можно размещать на технологических площадках, этажерках, галереях или на специальных кронштейнах. При этом расстояние от огнетушителей до технологического оборудования должно быть не менее 5 м. При нехватке производственных площадей как исключение указанное расстояние может быть сокращено до 3 м.

Трубопроводы распределительной сети окрашивают в серый цвет, пневмокоммуникаций – в синий, узлы управления и сигнализации – в красный.

Если суммарная площадь открытых (при пожаротушении) проемов более 15 %, то принимают только поверхностное (локальное) тушение.

185

Термомеханическую систему пуска огнетушителей размещают как вдоль распределительной сети на роликах, так и непосредственно под защищаемым оборудованием. Расстояние от легкоплавкого замка до ближайшего ролика в сторону огнетушителя должно быть не менее 0,6 м.

Узел ручного пуска для огнетушителей с термомеханической системой располагают на высоте 1,2-1,5 м от пола в легкодоступных местах на путях эвакуации, а в защищаемых помещениях - около выхода из них. Возле узла ручного пуска вывешивается надпись: «При пожаре выдернуть чеку и ручку опустить в нижнее положение» и т. п.

5.2.2. Расчет автоматических установок порошкового пожаротушения модульного типа

Расчет начинают с определения площади проходного сечения коллектора [45]. При его протяженности от централизованного источника рабочего газа до первого модуля (до 100 м) рассчитывается в зависимости от количества модулей, подсоединенных к нему:

где/- площадь поперечного сечения коллектора, см2; 0,632 - эмпирический коэффициент, см2, учитывающий расход газа на один модуль, сопротивление трубопровода и т. д.;я- число модулей, шт.

Если протяженность коллектора от централизованного источника рабочего газа до первого модуля более 100 м, проходное сечение коллектора рассчитывается по общим формулам.

При этом принимают следующие данные: расход газа на один модуль 75 л·с-1; начальное давление газа в централизованном источнике 12,5 МПа, остаточное давление газа в источнике 1,5 МПа.

При объемном порошковом пожаротушении число модулей определяется, исходя из требуемого количества порошка и одиночного заряда модуля:

где Мп, Мопа - соответственно требуемая масса огнетушащего порошка и масса заряда модуля, кг; Кк - вместимость корпуса модуля, м3; р - насыпная плотность порошка, кг/мз; Кзап - коэффициент запаса, принимаемый равным 0,35-0,95.

Масса огнетушащего порошка Мп определяется по формуле

где К = 2 - при возможности повторного воспламенения, в остальных

случаях К= 1; Узащ - объем защищаемого помещения, м3; цт - объемная огнетушащая способность порошка, кг/м3;/пр - площадь открытых при пожаре проемов, м2; дЙдоп - норма дополнительной массы порошка, принимается равной 2,5 кг/м2 при^пр = 1-5 % и 5 кг/м2 при^пр = 5-15 % от площади ограждающих конструкций. При большем соотношении площадей рекомендуется применять локальное пожаротушение. При этом дополнительное количество порошка, как правило, следует использовать для организации завесы из порошковых струй у открытых проемов.

При определении объема защищаемого помещения допускается из его геометрического объема вычитать объем, занимаемый в нем негорючими строительными конструкциями, не имеющими внутреннего объема, сообщающегося с объемом защищаемого помещения.

При локальном пожаротушении по объему (снаружи технического агрегата или оборудования) расчетный объем Ул определяется по формуле

где а, в, И - соответственно длина, ширина и высота защищаемого агрегата или оборудования, м.

Насадки для выпуска порошка при объемном пожаротушении должны размещаться таким образом, чтобы порошок равномерно распределялся во всем объеме защищаемого помещения; при локальном пожаротушении по объему порошковые струи должны быть направлены на поверхность оборудования, находящегося в защищаемом объеме.

Общее число модулей А^мод при тушении порошком по площади (поверхности)

определяется как наибольшее из двух значений:

где А^мод1 - число модулей, определяемое необходимым количеством порошка; А^мод2 - число модулей, определяемое соотношением всей защищаемой площади и площади, защищаемой одним модулем.

Число модулей А^мод1 определяется по формуле (5.2). Масса порошка Мп определяется по формуле

где К - имеет то же значение, что и в формуле (5.3); Гзащ - защищаемая площадь помещения или оборудования, м2; цп./- поверхностная огнетушащая способность порошка, кг/м2.

Число модулей А^мод2 определяется по формуле

где К и Гзащ - те же величины, что и в формуле (5.6); Р1 - площадь, защищаемая одним насадком, м2; п - число насадков в модуле.

Для того чтобы вся защищаемая площадь или поверхность технологического оборудования опылялась огнетушащим порошком, расстояние от насадков до ограждающих конструкций не должно превышать 1,5 м. Расстояние от защищаемой поверхности (площади) до насадка должно быть не менее 2 м и не более 4,5 м.

Наибольший эффект тушения достигается при расстоянии от 3,0– 3,5 м. Если в защищаемом помещении имеются технические площадки и вентиляционные короба шириной или диаметром более 0,75 м, под ним дополнительно должны устанавливаться модули, учитываемые при расчете по формуле (5.7).

Заметим, что если число модулей, определяемое по формуле (5.5), незначительно отличается от целого числа, то оно может быть сведено к целому числу посредством варьирования коэффициента заполнения модуля Кзап либо простым округлением количества модулей в большую сторону.

Число модулей, определяемое по формуле (5.7), всегда округляется в большую сторону.

5.2.3. Расчет импульсных установок порошкового пожаротушения

Расчёт установок порошкового пожаротушения импульсных локального типа производится в соответствии с методикой [19]. Количество модулей импульсных порошковых (МИП) N , шт., определяется по формуле

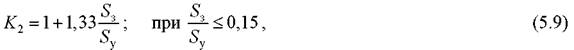

где Sу – площадь защищаемого участка (зоны), для оборудования площадь габарита оборудования, увеличивается на 10 %, м2; Sн – нормативная площадь, м2; K1 – коэффициент неравномерности распыления порошка, применяется при групповой установке МИП, принимается равным 1,2; K2 – коэффициент запаса, учитывающий затенённость возможного очага пожара и зависящий от отношения площади, затенённой оборудованием Sз, к защищаемой площади Sу, определяется по формуле

где ^з - площадь затенения, определяемая как площадь части защищаемого участка, на которой возможно образование очага пожара, к которому движение порошка от МИП по прямой линии преграждается непроницае-

мыми для порошка элементами конструкции. При з > 0,15 рекомендуется

установка дополнительных МИП непосредственно в затенённой зоне или в положении, устраняющем затенение (при выполнении этого условия К2 принимается равным 1);

К3 - коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнению с бензином А-76 (табл. 5.1);

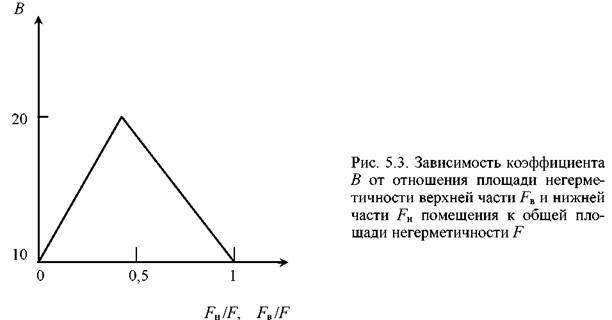

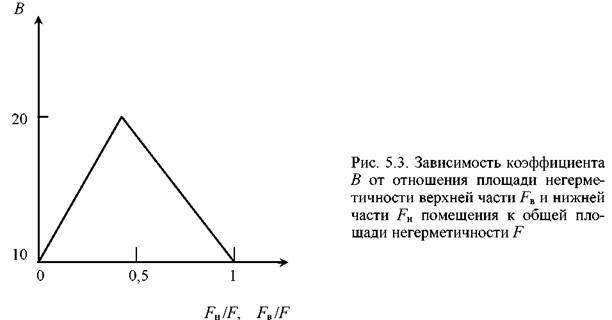

К4 - коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения. К4= 1 + В .Рнег, где .Рнег = Р/Рпом - отношение суммарной площади негерметичности (проемов, щелей) Р к общей поверхности помещения .Рпом, коэффициент В определяется по рис. 5.3.

Нормативная площадь $н определяется по формуле

где Ун - объём, защищаемый одним МИП выбранного типа, м3; К5 - коэффициент, характеризующий особенности распыления порошка МИП выбранного типа (определяется технической документацией на МИП).

При превышении высоты оборудования в защищаемой зоне величины 1,4 Н (где Н - высота выброса) для выбранного типа МИП установка последних осуществляется ярусами с шагом на высоте 0,8… 1,4 Н при условии, что их размещение должно обеспечивать равномерное заполнение порошком защищаемого объёма. МИП могут устанавливаться на подвесных конструкциях. При этом должны быть приняты конструктивные меры, предотвращающие последствие воздействия на подвесные элементы динамического усилия, возникающего при срабатывании МИП, равного пятикратному весу устанавливаемых модулей.

Уни Н принимаются для МИП выбранного типа в соответствии с техническими условиями разработчика-изготовителя.

Расчёт установок порошкового пожаротушения импульсных объёмного типа.

Количество МИП N, шт., необходимое для защиты помещения, определяется по формуле

где Уп - объём защищаемого помещения, м3; Ун - объём, защищаемый одним МИП выбранного типа, м3; Nп - количество МИП, необходимое для нейтрализации утечек огнетушащего порошка через постоянно открытые проёмы, шт.

Значения коэффициентов К1 - К3 определяются аналогично расчёту УППИ локального типа.

Таблица 5.1

Коэффициент K3 сравнительной эффективности огнетушащих порошков при тушении различных веществ

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7 |

Горючее вещество |

Пирант-А |

ПСБ-3М |

Бензин А-76 |

1 |

0,9 |

Дизельное топливо |

0,9 |

0,8 |

Трансформаторное масло |

0,8 |

0,8 |

Бензол |

1,1 |

1 |

Изопропанол |

1,2 |

1,1 |

Древесина |

2,0 |

– |

Резина |

1,5 |

– |

При защите открытых технологических установок в качестве Sн принимается площадь максимального ранга очага класса В, тушение которого обеспечивается данными МПП (определяется по технической документации на МПП, м2).

В случае получения при расчёте количества модулей дробных чисел за окончательное число модулей принимается следующее по порядку большее целое число.

Для автономных установок пожаротушения должен обеспечиваться одновременный групповой запуск всего количества модулей N, полученного по расчёту.

5.3. Особенности размещения,

монтажа и эксплуатации установок порошкового пожаротушения

5.3.1. Требования к размещению оборудования установок порошкового пожаротушения

Централизованный источник рабочего газа, установка пожарной сигнализации и блок электроуправления установки должны размещаться, как правило, в специальных помещениях, отвечающих следующим требованиям: предел огнестойкости стен и перекрытий не менее 0,75 ч; высота не менее 2,5 м; пол с твердым покрытием, выдерживающим нагрузку от устанавливаемого оборудования; температура воздуха в пределах 288– 309 К; освещенность не менее 150 лк; среда невзрывоопасная.

Перед входной дверью снаружи должен устанавливаться светильник и табло. В обоснованных проектом случаях указанные сборочные единицы установок, кроме приемной станции пожарной сигнализации, могут быть размещены в производственных пожаробезопасных помещениях. В этом случае они должны быть огорожены остекленной перегородкой или металлической сеткой и оснащены предупредительными надписями.

Модули должны устанавливаться, как правило, в помещении соседнем с защищаемым. Помещение, в котором размещены модули, должно быть отделено от защищаемого помещения перегородкой с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Проемы в перегородке должны быть защищены трудносгораемыми дверями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Распределительные трубопроводные сети модулей с насадками-распылителями допускается крепить к строительным конструкциям здания.

Коллектор для подачи рабочего газа и кабельную проводку рекомендуется прокладывать по эстакадам совместно с другими технологическими проводками. Коллектор и кабельная сеть должны быть защищены от механических повреждений.

Насадки для выпуска порошка при объемном пожаротушении должны размещаться таким образом, чтобы порошок равномерно распределялся во всем объеме защищаемого помещения. Насадки-распылители необходимо размещать таким образом, чтобы порошковые струи были направлены на поверхность оборудования, находящегося в защищаемом объеме.

При локальном пожаротушении насадки следует размещать так, чтобы при пожаре вся поверхность защищаемого технологического оборудования или защищаемой площади равномерно опылялась огнетушащим порошком.

Устройства дистанционного пуска установок (кнопки, рычаги) следует размещать у входа в защищаемое помещение с защитой их от случайного использования.

191

5.3.2. Требования к защищаемым помещениям

Защищаемые помещения должны иметь по возможности минимальную площадь открытых во время пожаротушения проемов. Окна и двери должны иметь автоматические доводчики.

Вентиляционные отверстия при пожаре должны автоматически перекрываться, а система вентиляции отключаться при срабатывании установки пожаротушения. По отношению к установкам типа 2б это требование невыполнимо. В этом случае необходимо компенсировать возможные утечки порошка его дополнительным количеством: при суммарной площади проемов 1–5 % от суммарной площади стен, потолка и пола помещения – на 2,5 кг на 1 м2 открытого проема; при суммарной площади проемов 5– 15 % – на 5 кг на 1 м2.

Пути эвакуации людей из помещения должны обеспечивать выход обслуживающего персонала в течение не более 30 с. Если это требование невыполнимо, то в схему автоматического управления установкой должно быть введено устройство, обеспечивающее задержку выдачи огнетушаще-го порошка до конца эвакуации людей из защищаемого помещения.

5.3.3. Требования к монтажу, испытаниям и сдаче в эксплуатацию

Монтаж установок должен производиться в соответствии с рабочими чертежами проекта и инструкциями по монтажу, прилагаемыми к поставляемым сборочным единицам. Отступление от проекта или инструкции по монтажу допускается лишь по согласованию с проектной организацией и с заводами-изготовителями сборочных 5 единиц.

Все сборочные единицы должны быть подвергнуты входному контролю в соответствии с требованиями технических условий и паспорта сборочной единицы.

Монтаж установок должен осуществляться обученным персоналом с помощью специального инструмента и оборудования, позволяющего обеспечить надлежащее качество работы.

Необходимо вести журнал монтажных работ, в котором указывается марка смонтированного оборудования, дефекты этого оборудования, выявленные при монтаже, фамилия, имя, отчество и должность ответственных за монтаж лиц из числа руководящего технического персонала. В журнале отмечаются все отступления от проекта или инструкции по монтажу, а также указываются документы, разрешающие эти отступления.

Монтаж всех трубопроводов должен обеспечивать: прочность и плотность соединений труб и мест присоединения к ним приборов и арматуры, надежность закрепления труб на опорных конструкциях и самих конструкций на основаниях, возможность их визуального осмотра, а также их периодическую продувку.

Изменение направления трубопроводов рекомендуется выполнять из гибких труб. При необходимости для изменения направления труб можно применять стандартизированные трубные соединения.

При монтаже трубопроводов коллектора необходимо применять разъемные соединения. Допускаются сварные соединения, обеспечивающие условия движения сжатого газа.

Качество монтажных работ следует проверять при завершении каждой операции путем внешнего осмотра и пневматических испытаний в соответствии с указаниями паспорта сборочной единицы.

Коллектор для подачи рабочего газа должен быть подвергнут пневматическим испытаниям давлением 10,0 МПа в течение 120 с. Утечка газа в местах соединения трубопровода не допускается. Контроль утечки производится обмыливанием мест соединения.

После завершения монтажных работ и испытаний на прочность и плотность трубопроводы должны быть окрашены сначала защитной краской, а затем опознавательной. Опознавательная краска должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026–76.

По завершении всех монтажных работ и проверки их качества установка предъявляется для приемки заказчику. Приемка должна производиться с участием представителя пожарной охраны.

По требованию заказчика установка может быть подвергнута дополнительным испытаниям (в том числе огневым), проводимым по специальной программе.

Установка в эксплуатацию принимается на основании двухстороннего акта. Другие требования к монтажу, наладке и сдаче установок в эксплуатацию следует принимать по соответствующей нормативной документации для установок водяного, пенного и газового пожаротушения, утвержденной в установленном порядке.

5.3.4. Особенности эксплуатации установок порошкового пожаротушения

При эксплуатации установок порошкового пожаротушения проводят следующие виды технического обслуживания (ТО): ежедневное; ежемесячное; полугодовое; по истечении срока годности порошка и один раз в пять лет.

Технические средства УПТ должны соответствовать проектным решениям, технической документации заводов-изготовителей и иметь сертификаты соответствия.

После каждого срабатывания УПТ должны быть продуты сжатым азотом трубопроводы, по которым подавался огнетушащий порошок.

При ежедневном техническом осмотре необходимо:

- произвести внешний осмотр для выявления возникших повреждений элементов установки;

- убедиться в наличии пломб на предохранительном клапане и предохранительной чеке рукоятки пуска;

- проверить наличие троса на роликах, состояние заземления;

- убедиться в работоспособности сигнализации (при наличии) и соответствия давления требуемым параметрам по показаниям манометров;

- проверить наличие напряжения на щите управления и состояние пожарных извещателей в установках с электропуском.

При ежемесячном техническом обслуживании необходимо проверить:

- состояние креплений, резьбовых соединений;

- давление в баллонах по показаниям манометров;

- работоспособность пожарных извещателей.

Места с нарушенным покрытием должны быть очищены от ржавчины с последующим нанесением антикоррозийного покрытия.

При полугодовом техническом обслуживании необходимо выполнить работы в объеме ежемесячного обслуживания, а также:

- проверить величину остаточной деформации троса и при необходимости натянуть его;

- произвести проверку или техническое освидетельствование манометров, баллонов, сосудов при истечении сроков освидетельствования;

- проверить состояние и работоспособность пневматического (порогового) клапана на сосуде;

- произвести взвешивание пусковых баллонов.

При техническом обслуживании по истечении срока годности огне-тушащего состава, кроме перечисленных выше работ, необходимо произвести зарядку порошка в специализированных организациях и проверить соединения распределительной сети.

При техническом обслуживании один раз в 5 лет необходимо выполнить работы по техническому обслуживанию и дополнительно провести освидетельствование сосудов с порошком и газовых баллонов с рабочим газом в соответствии с требованиями Госгортехнадзора, а также проверить работу предохранительного клапана.