Глава 7

Автоматическая пожарная защита многофункциональных зданий повышенной этажности

7.1. Структура систем АППЗ и их основные функции

При осуществлении капитального строительства в крупных городах одновременно с решением задачи повышения качества строительства выдвигается требование рационального использования земли при возведении объектов, что ведет к повышению этажности застройки. К зданиям повышенной этажности (ЗПЭ) относятся здания высотой 10 и более этажей. Для современных ЗПЭ и зданий с массовым пребыванием людей (ЗМПЛ) характерны следующие моменты пожарной опасности: многофункциональность зданий (наличие в них различных по назначению помещений – магазинов, мастерских, ателье, складов и т. п.), обусловливающая существование дополнительных источников опасности возникновения пожара; нередко значительная высота и сложная планировка зданий (особенно лечебных и учебных заведений, зданий гостиничного и административного назначения); увеличение пожарной нагрузки за счет применения большого количества предметов комфорта, отделочных материалов, бытовой химии; рост количества источников пожара за счет применения электробытовой техники; образование токсических продуктов при горении синтетических материалов; быстрое распространение огня и продуктов горения по зданию [2].

Перечисленные выше факторы не только усложняют тушение пожаров, но и существенно затрудняют (а иногда делают невозможным) проведение эвакуации и спасение людей, застигнутых пожаром в здании. По этой причине пожары в подобных зданиях нередко приводят к многочисленным жертвам, поэтому для своевременного обнаружения пожара и обеспечения безопасной эвакуации людей в ЗПЭ (равно как и в зданиях с массовым пребыванием людей) наряду с соответствующими объемно-планировочными решениями предусматривают устройство технических средств противопожарной защиты (ТСПЗ). Как показывают статистические исследования, применение ТСПЗ, особенно работоспособных систем оповещения, спринклерных и дренчерных установок существенно уменьшает число жертв пожаров в ЗПЭ. При этом, как показывает мировая практика, максимальный эффект в обеспечении безопасности людей достигается в тех

221

случаях, когда все ТСПЗ объединены конструктивно и функционально и управляются центральным процессором. Применение ТСПЗ в ЗПЭ и зданиях с массовым пребыванием людей регламентируется соответствующими главами нормативных документов [57–60]. На рис. 7.1 приведены составляющие системы защиты людей от ОФП, которая включает в себя системы обнаружения пожара (СОП), оповещения людей и управление их эвакуацией (СОЛиУЭ), противодымной защиты (ПДЗ) и пожаротушения (СПТ).

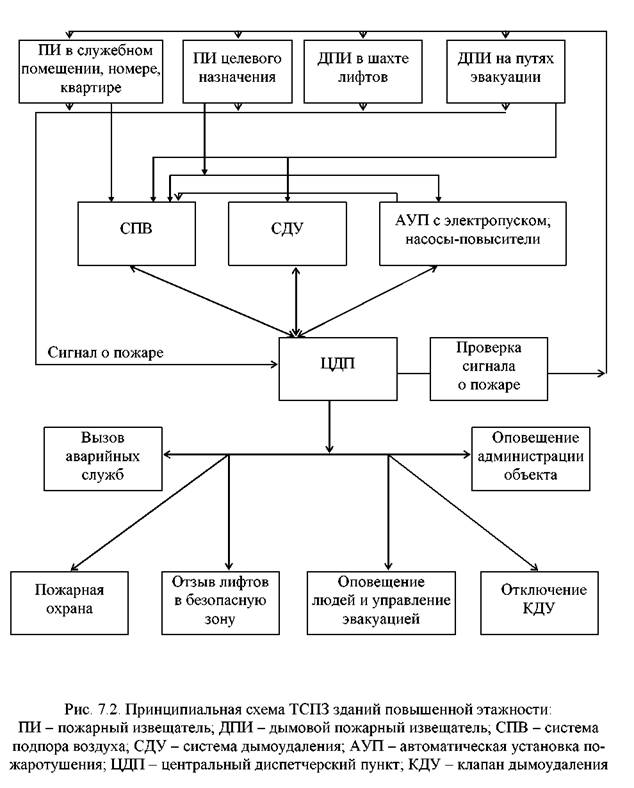

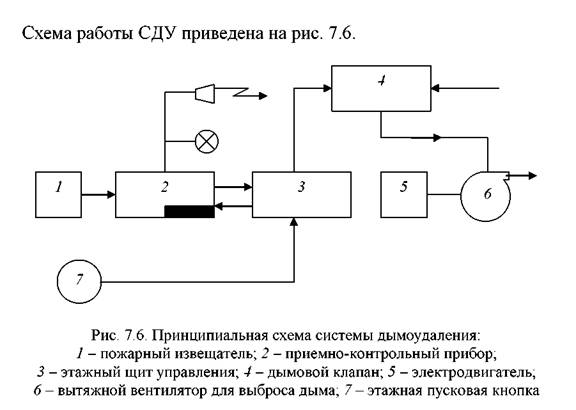

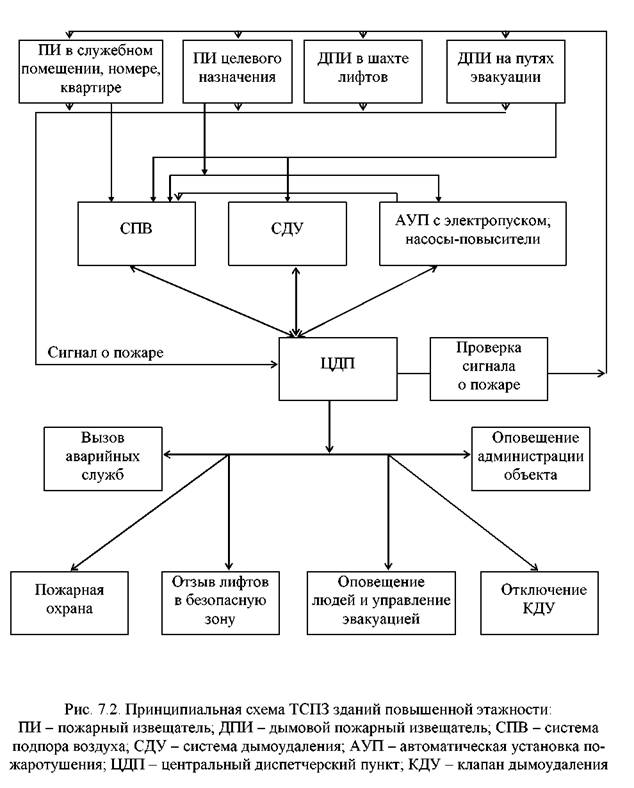

На рис. 7.2 представлена принципиальная схема технических средств противопожарной защиты в ЗПЭ. Главные ее блоки – тепловые (ПИ) и дымовые пожарные извещатели (ДПИ), система подпора воздуха (СПВ), система дымоудаления (СДУ), АУП, центральный диспетчерский пункт (ЦДП). При появлении сигнала о пожаре от автоматического пожарного извещателя или извещателя ручного действия, установленного в зонах возможного появления того или иного признака пожара (повышенной температуры, дыма, продуктов горения), на щите управления центрального диспетчерского пункта происходит преобразование его в командные импульсы на проверку истинности данного сигнала тревоги, вызов пожарной помощи, включение СОЛ и УЭ, СПДЗ и СПТ.

Так работает полностью автоматизированная схема защиты людей, имеющая в своем составе управляющие ЭВМ. Если ЭВМ нет, все описанные выше действия выполняет диспетчер ЦДП. Он же вызывает аварийные службы и производит отключение всех систем после выполнения задачи.

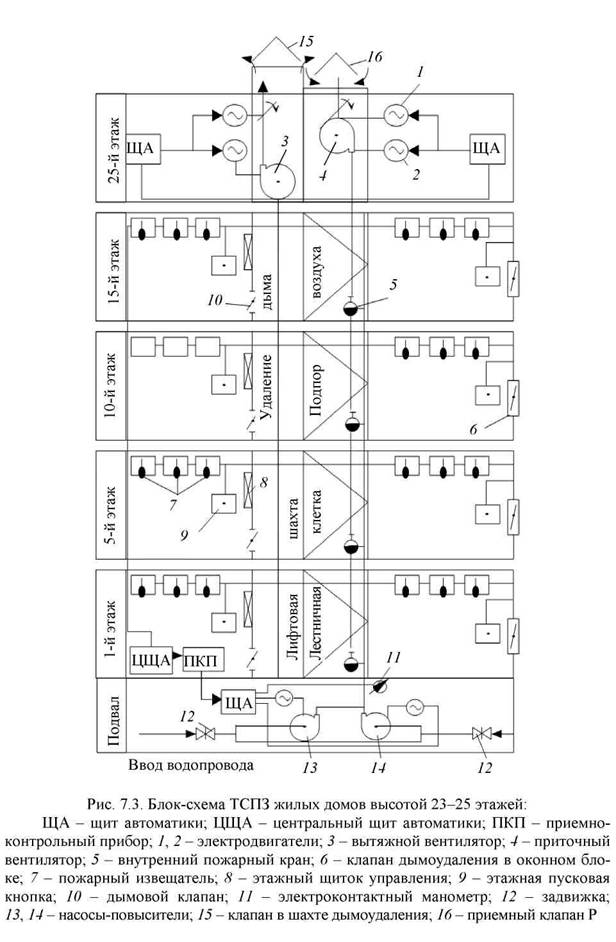

На рис. 7.3 показан один из вариантов размещения технических средств противопожарной защиты жилого дома высотой 23–25 этажей. При пожаре срабатывает пожарный извещатель 7 (в жилых комнатах – тепловой, на путях эвакуации – дымовой), сигнал от которого поступает на центральный щит автоматики (ЦЩА) и приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации. После проверки истинности сигнала о пожаре сообщение передается в пожарную охрану. Через щиты автоматики (ЩА) технического этажа включаются приводы, а для открывания этажных дымовых клапанов 10 и клапана в шахте для удаления дыма 15, приемного клапана 16 в шахте (или воздуховоде) приточного воздуха и заслонок оконных блоков квартир – также двигатели 2 вентилятора 3 СДУ (вытяжка дыма) из коридоров этажа, где возник пожар, и вентилятора 4 СПВ (нагнетание свежего воздуха в лестничную клетку, лифтовую шахту и лифтовой холл). При необходимости (с ЦЩА через ЩА насосной станции) могут быть включены пожарные насосы-повысители 13 для повышения давления у внутренних пожарных кранов соответствующей зоны. Подачу сигнала тревоги и включение приводов СДУ и СПВ осуществляют через этажные щитки управления 8 с помощью пусковых кнопок 9. Включение насосов-повысителей производят с помощью пусковых кнопок, установленных около пожарных кранов 5.

7.2. Технические средства защиты людей

от опасных факторов пожара, их размещение

Технические средства автоматической пожарной сигнализации в ЗПЭ, в том числе и в зданиях с массовым пребыванием людей, могут иметь самостоятельное значение (т. е. выполнять только функции обнаружения пожара и сообщения о нем), а также использоваться для запуска (включения) систем пожаротушения, противодымной защиты, оповещения людей и управления эвакуацией.

Для защиты помещений, в которых в случае пожара возможно сравнительно быстрое нарастание температуры (коридоры жилых квартир [57], мастерские, раздевалки, кладовые и т. п.), применяют тепловые пожарные извещатели. Защиту путей эвакуации (коридоров, лифтовых холлов, лестничных клеток), а также помещений административных зданий, офисов [60], гостиничных номеров, осмотровых и выставочных залов и т. п. осуществляют с помощью дымовых пожарных извещателей.

Аппаратуру пожарной сигнализации обычно располагают либо в центральном диспетчерском пункте (ЦДП) защищаемого здания (крупные гостиницы, здания жилого и административного назначения, крупные универмаги, музеи, спортивные комплексы), либо в помещении, где постоянно находится дежурный персонал.

225

Автоматические пожарные извещатели (или автономные пожарные извещатели, имеющие выход в систему пожарной сигнализации) должны быть установлены во всех помещениях (в том числе квартирах, офисах, коридорах, лифтовых холлах, фойе, вестибюлях и т. д.) за исключением помещений, не подлежащих защите. Количество и размещение извещате-лей в помещениях должно определяться требованиями НПБ 88–2001* (табл. 5, 8).

Элементы АПС должны обеспечивать автоматическое самотестирование работоспособности и передачу информации, подтверждающей их исправность в ЦПУ СПЗ. Организационными и техническими мероприятиями должно быть обеспечено восстановление работоспособности элементов АПС, участвующих в формировании сигналов управления, за время не более 2 ч после получения сигнала о неисправности.

При повреждении линии связи в одном или нескольких помещениях (квартирах) должна сохраняться связь с элементами системы, установленными в других помещениях (квартирах), путем автоматического отключения поврежденного участка линии. Допускается использовать кольцевую линию связи с ответвлениями в каждое помещение (квартиру) с автоматической защитой от короткого замыкания в ответвлении.

Приборы управления АПС должны обеспечивать [19]:

- реализацию поэтажного и позонного алгоритмов управления автоматическими СПЗ;

- визуальный контроль данных о срабатывании элементов автоматических СПЗ в пределах помещения, зоны, пожарного отсека и здания в целом;

- контроль и повременную регистрацию данных о срабатывании элементов автоматических СПЗ, а также возможность документального оформления этих данных в виде распечаток;

- передачу информации о пожаре в ближайшее пожарное депо и

ЦППС.

Алгоритм управления автоматической СПЗ должен обеспечивать своевременное включение СПЗ здания для обеспечения эвакуации людей до наступления опасных факторов пожара и снижения материальных потерь при пожаре.

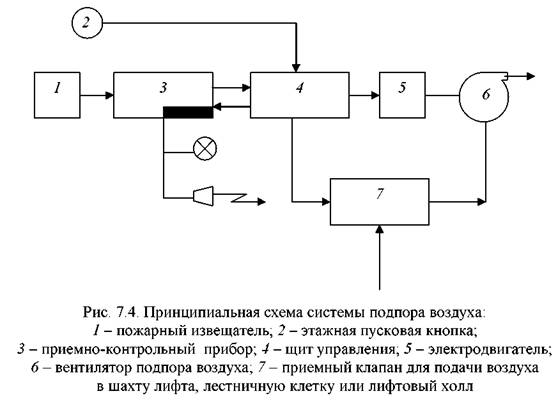

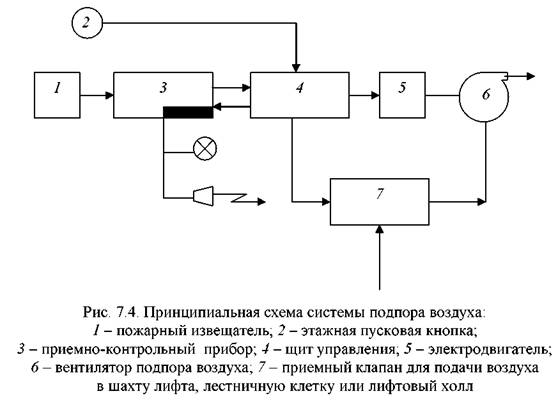

Важнейшим условием безопасной эвакуации людей из здания, в котором произошел пожар, является обеспечение незадымляемости путей эвакуации [61]. Это достигается конструктивно-планировочными решениями и техническими средствами, обеспечивающими удаление дыма из жилых помещений, коридоров, проходов и т. п. и незадымляемость путей эвакуации. Эти технические устройства состоят из систем подпора воздуха на путях эвакуации и систем дымоудаления. Система подпора воздуха (рис. 7.4)

226

служит для ограничения возможности распространения дыма и токсичных продуктов горения по зданию посредством подачи большого количества свежего воздуха в шахты лифтов, лифтовые холлы, тамбур-шлюзы неза-дымляемой лестничной клетки и обычные (задымляемые) лестничные клетки, создающие в этих объемах избыточное (не менее 20 Па) давление, препятствующее их задымлению.

При срабатывании пожарного извещателя 1 сигнал тревоги фиксируется на приемно-контрольном приборе 3, с которого через щит управления 4 подается командный импульс на открывание приемных воздушных клапанов 7 и включение двигателя 5 приточного вентилятора 6. Чистый воздух, нагнетаемый в шахту лифта (лифтовой холл или лестничную клетку), создает требуемый подпор (избыточное давление) не менее 20 Па, благодаря чему исключается или уменьшается задымление этих помещений. Для ручного дистанционного включения системы подпора воздуха могут быть использованы этажные кнопки управления 2.

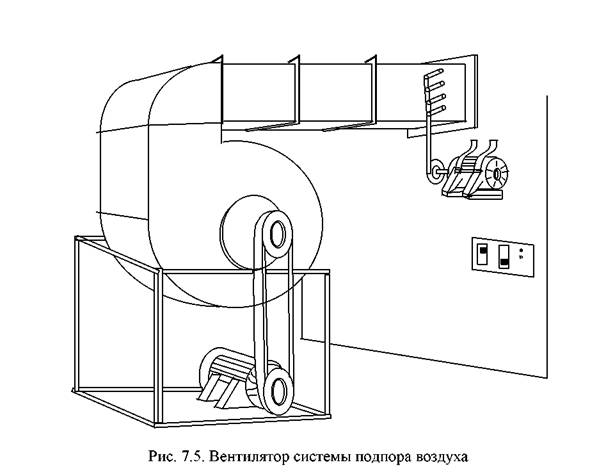

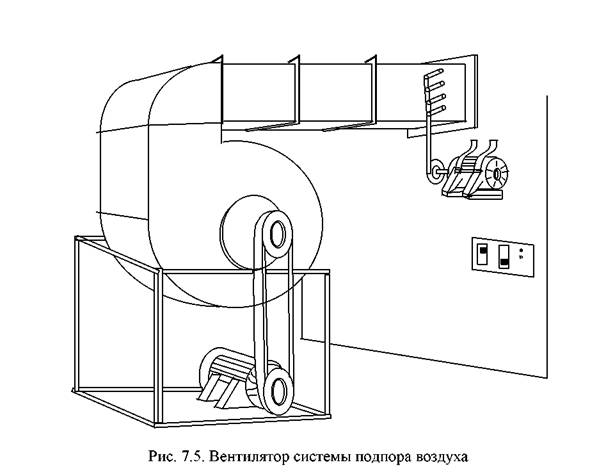

В качестве приточных вентиляторов для создания подпора воздуха в лифтовых шахтах, лестничных клетках и холлах используют серийно выпускаемые осевые и центробежные вентиляторы различных типов (рис. 7.5); применение того или иного типа вентилятора зависит от вида приточной системы (канальная или бесканальная), величин напора и подачи, при которых обеспечивается необходимое значение подпора.

Установку вентиляторов следует предусматривать в отдельных помещениях с пределом огнестойкости конструкции 0,75 ч. Допускается размещение вентиляторов на кровле или снаружи здания.

Воздушные клапаны могут быть прямоугольного и круглого сечения с заслонками поворотного, падающего и жалюзийного типов, приводимыми в действие с помощью исполнительных механизмов (электродвигателей) ПР-1М или МЭО-4/100. Унифицированный клапан круглого сечения типа Р также работает от этих приводов. Чаще всего применяются прямоугольные клапаны с заслонками падающего типа КДП (или поворачивающиеся вокруг вертикальной оси), удерживаемые с помощью электромагнитных защелок (например, МИС-6100 или ЭУ-6100).

Воздушные клапаны со стороны помещения должны иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч. Названные выше конструкции клапанов выполнены в металле и имеют предел огнестойкости 0,25 ч.

Воздуховоды должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч.

Система дымоудаления (СДУ) предназначена для естественного и принудительного отвода дыма из жилых помещений, коридоров, проходов и т. п. в целях обеспечения безопасных условий эвакуации людей при пожаре.

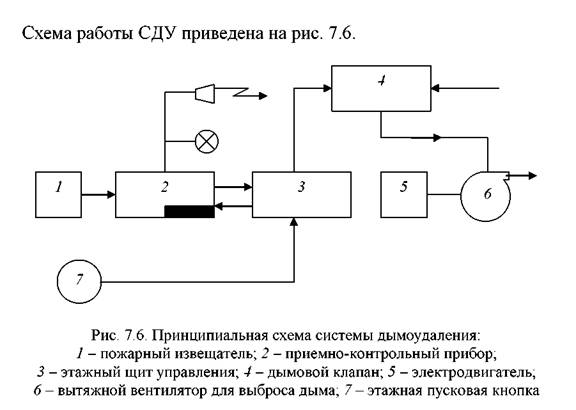

При получении сигнала о возникновении пожара на путях эвакуации (в автоматическом режиме работы СДУ) фиксируются световой и звуковой сигналы тревоги на пульте диспетчера и через щит управления 3 подается командный импульс на включение электродвигателя вытяжного вентилятора и приводов для открывания клапанов (заслонок) на заборном и выхлопном патрубках и на приемных отверстиях каналов дымоудаления. Аналогично работает система при включении ее с пульта диспетчера (в автоматизированных системах после получения сигнала о пожаре) или с помощью этажных кнопок ручного пуска 7.

Учитывая, что удаляемые продукты горения и дым могут иметь высокую температуру (более 300-400 °С), вытяжные вентиляторы при многократном использовании должны быть выполнены из жаростойких материалов и иметь электродвигатель, вынесенный из потока. При одноразовом использовании можно применять вентиляторы обычного исполнения (в том числе и на одном валу с электродвигателем), поскольку они выдерживают температуру 500-600 °С в течение более 1 ч. Однако после использования в таких условиях вентилятор требует тщательной ревизии и проверки работоспособности. Клапаны дымоудаления (этажные, а также устанавливаемые на заборном и выхлопном патрубках вентилятора) могут иметь различную конструкцию и привод (рис. 7.7, а, б, в). В частности, в СДУ используют клапаны тех же типов, что и в системах подпора воздуха. Однако к ним предъявляют более высокие требования по огнестойкости (предел огнестойкости со стороны канала дымоудаления должен быть не менее 0,5 ч).

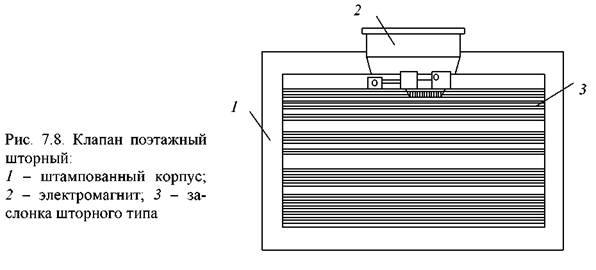

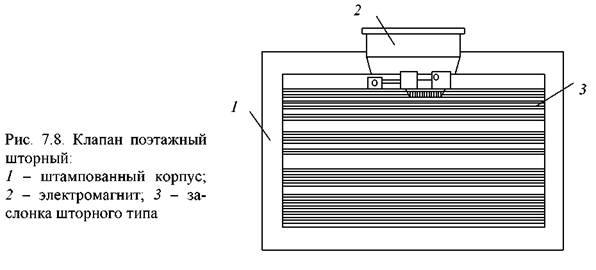

Применение поэтажных клапанов шторного типа (рис. 7.8) позволяет отказаться от конструктивных ограничений размеров шахты дымоудале-ния, так как при открытии клапана его заслонка не выходит за пределы корпуса. Клапаны этого типа обладают свойством самоуплотнения конструкции при ее нагревании, т. е. обеспечивают повышенную дымонепрони-цаемость в закрытом положении. Клапаны выпускаются в двух модификациях: КПШГ – горизонтальное и КПШВ – вертикальное исполнение. Конструктивно клапан состоит из штампованного корпуса и заслонки шторного типа, свободно складывающейся в нижней части корпуса при срабатывании электромагнита, установленного в его верхней части; для контроля положения заслонки применен конечный выключатель. Унифицированное исполнение конструкции позволяет осуществлять выпуск нескольких однотипных клапанов с различной площадью проходного сечения (от 0,25 м2 и выше). Предел огнестойкости клапанов не менее 1 ч.

Воздуховоды и шахты дымоудаления должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч – при удалении дыма непосредственно из помещения; 0,5 ч – из коридоров или холлов.

Выброс дыма в атмосферу должен быть не менее 2 м от кровли, с зонтом – для систем с искусственным побуждением и с дефлектором – для систем с естественным побуждением.

В качестве системы пожаротушения в ЗПЭ применяются внутренний водопровод с пожарными кранами, в нишах которых устанавливают кнопки дистанционного включения насосов-повысителей (пожарных насосов) и открытия электрозадвижки, обеспечивающей пропуск большего расхода воды на пожаротушение, минуя водомерный узел здания. В гостиницах высотой более 16 этажей, а также в зданиях с массовым пребыванием людей для защиты от воздействия ОФП используют водяные спринклерные и дренчерные установки пожаротушения.

7.3. Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей

Системы оповещения людей о пожаре и управления их эвакуацией (СОУЭ) применяются в основном в зданиях с массовым пребыванием людей, включая и ЗПЭ (гостиницы, спортивные сооружения, зрительные учреждения, универмаги, учебные и лечебные заведения и т. п.) [58–60].

Они предназначены для сообщения о пожаре находящимся в здании людям и управления их эвакуацией с помощью специальных световых и звуковых сигналов, а также речевых команд.

Система включает передающее оборудование (расположенное в радиоузле или в помещении дежурного персонала объекта), сеть радиовещания со специальными громкоговорителями (динамиками) и магнитофонами с заранее записанными текстами (допускается использование текстов, передаваемых специально подготовленным персоналом с помощью микрофона), а также световые указатели, включаемые в момент срабатывания системы оповещения. Тексты оповещения должны соответствовать разработанным для каждого этажа планам эвакуации.

Система оповещения и управления эвакуацией будет эффективной, если будет отвечать следующим требованиям.

- Быть принудительной (громкоговорители должны подключаться к сети без соединительных розеток, не иметь регуляторов громкости и отключающих устройств; целесообразно динамики монтировать в специальных нишах, закрытых декоративными решетками).

- Обеспечивать оповещение всех людей в здании, в котором возник пожар. Громкоговорители (динамики) должны быть установлены как в надземных, так и в подземных этажах здания, в местах индивидуального (номера, палаты, служебные помещения) и массового пребывания людей (залы, коридоры, лифтовые холлы, гардеробные и др.). Количество и места расположения динамиков выбираются так, чтобы обеспечивалась хорошая слышимость передаваемого текста.

- Обеспечивать принудительный отзыв лифтов, не являющихся средствами эвакуации людей, в зону их безопасности при включении (автоматическом или ручном) любой из следующих систем: СОП, ПДЗ, АУП.

- Обеспечивать централизованное включение светильников системы аварийного освещения.

- Обеспечивать централизованное (автоматическое и дистанционное) включение световых сигналов и световых указателей направления движения к эвакуационным выходам и зонам безопасности.

232

В крупных (многоэтажных, многосекционных) зданиях целесообразно предусматривать позонную систему оповещения и управления эвакуацией. При этом следует иметь в виду, что первыми должны оповещаться люди, находящиеся выше этажа пожара, последними – люди в нижерасположенных этажах. Особое внимание должно быть обращено на выбор и правильное использование технических устройств оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара в ночное время. С этой целью в гостиницах, больницах, санаториях и подобных зданиях следует предусматривать первоочередное включение звуковой сигнализации с целью разбудить людей. После этого подаются сигналы «Внимание» (по радио или включением световых табло) и передаются речевые сообщения.

Управление системой оповещения должно быть местным (из помещения радиоузла) и дистанционным (из помещения диспетчерской объекта или другого места с круглосуточным пребыванием дежурного персонала). В радиоузле должны находиться фонограммы с соответствующим текстом оповещения. Передача текста оповещения должна осуществляться непрерывно с интервалом 20–30 с. Голос, передающий текст оповещения, должен быть спокойным, размеренным, с четкой дикцией. Поэтому рекомендуется иметь заранее записанные на магнитофон тексты, так как передача его через микрофон даже при чтении с машинописного варианта не исключает сбоев из-за волнения диктора, что может отрицательно сказаться на поведении эвакуируемых. Предпочтительным является сопровождение текста сообщения включением световых указателей направления движения к эвакуационным выходам или зонам (островкам) безопасности. Для звуковой связи между радиоузлом и пожарным постом предусматривают прямую внутреннюю телефонную связь. В радиоузле должна быть предусмотрена и возможность передачи сообщения о пожаре с помощью микрофона (на случай отказа магнитофона). В случае необходимости связь по микрофону может быть использована и РТП для управления эвакуацией и боевыми действиями пожарных подразделений.

Эффективность СОУЭ обеспечивается выполнением ряда психофизиологических требований к световым сигналам, светоуказателям и акустическим устройствам.

Световые сигналы, т. е. условные знаки или символы, создаваемые специальными светосигнальными установками и устройствами, должны быть простыми и наглядными, выделяться среди других предметов и источников информации, иметь строго ограниченное смысловое значение и предназначаться для определенных лиц или групп людей в целях извещения их о пожаре, необходимости эвакуироваться и сообщения о направлении движения. Для уверенного различения световых сигналов необходимо применять

233

красный цвет для сигнализации и оповещения; зеленый, синий и оранжевый цвета – для указателей движения в безопасном направлении. Наряду с этим должны предъявляться требования к форме и размерам сигнальных фигур, а также к расстоянию между ними. Расстояние между световыми указателями направления движения не должно превышать 15 м. Обычно запрещающие световые сигнальные знаки делают красного цвета и устанавливают в местах наиболее вероятного задымления и распространения огня. Они включаются при необходимости. Сигнальные огни должны излучать свет частотой 60 импульсов в мин-1.

Указательную сигнализацию оформляют, как правило, в виде сигнальных огней или знаков желто-зеленого цвета, излучающих свет с частотой ритма 7–10 Гц. Указатели располагают на уровне глаз человека среднего роста или несколько ниже. Световая сигнализация рекомендуется к применению на объектах с повышенным уровнем шума (свыше 90 дБ).

Звуковые сигналы (звонки, сирены, ревуны) должны по интенсивности превышать не только обычный шум в помещениях, но и шумы, возникающие при пожарах. В зданиях с массовым пребыванием людей, особенно зального типа, для маскировки шумов и криков паникующих людей предусматривают особый режим звуковой сигнализации с интенсивностью звука 100–120 дБ, нарастающей в течение 1–2 с, чтобы исключить травмы от резкого нарастания звукового давления. Выбор типа СОУЭ производят по НПБ 104–03 [62].

В целях обеспечения надежного функционирования системы оповещения и управления эвакуацией людей питание ее электроэнергией должно обеспечиваться от двух независимых источников.

Система оповещения и управления эвакуацией должна предусматриваться в соответствии с требованиями НПБ 104–03 [62]:

- 4-го типа – для зданий высотой до 150 м;

- 5-го типа – для зданий высотой более 150 м.

СОУЭ должна выдавать звуковой и световой сигналы и указание о свободном пути эвакуации в каждую квартиру, офис, гостиничный номер (в квартиры и гостиничные номера в ночное время звуковой сигнал должен быть аналогичен сигналу будильника), обеспечивать двухстороннюю связь квартир, гостиничных номеров и офисов с постом-диспетчерской.

Алгоритм управления СОУЭ формируется на основе полученной информации о срабатывании пожарных извещателей с учетом расчетных сценариев развития пожара и процесса эвакуации людей (с учетом пожарных отсеков и зон, значений опасных факторов пожара, полученных от аналоговых пожарных извещателей, установленных на путях эвакуации).

234